神戸新聞は、連日新野辺町づくり協議会、特に大歳家保存のニュースを取り上げました。

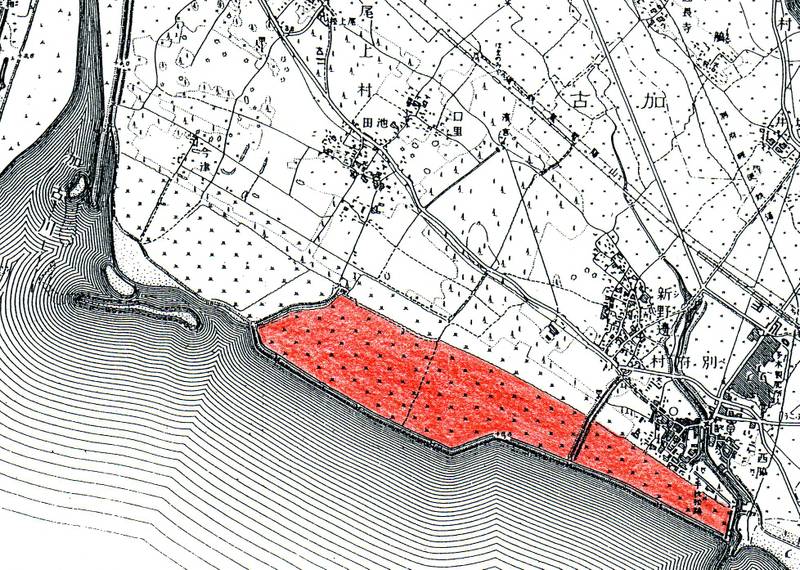

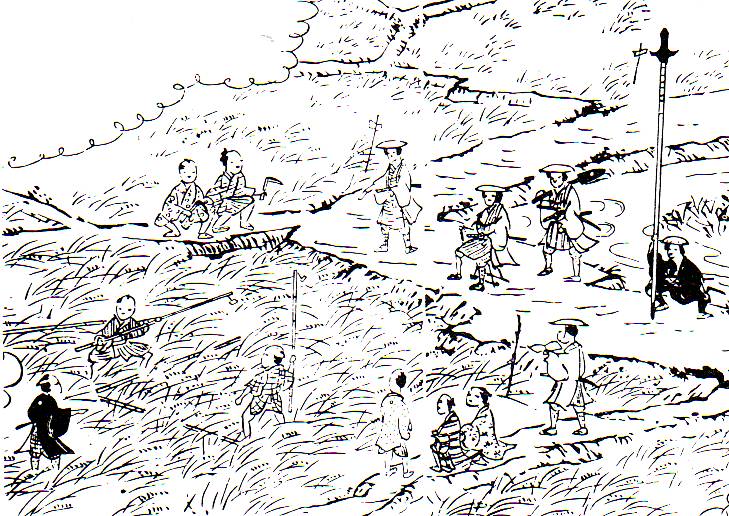

江戸時代、新野辺の大歳家は、加古川河口の12地区を取りしまる大庄屋(おおじょうや)でした。

大庄屋については、次号で少し調べてみましょう。

それでは、6月10日(日)の神戸新聞朝刊を読むことにします。

江戸時代の大庄屋、栄華今に

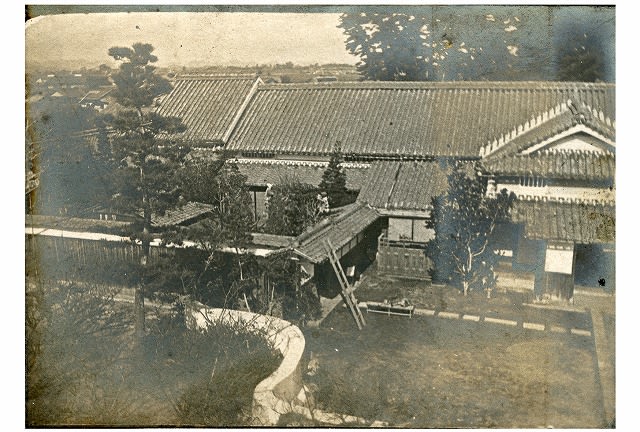

保存に取り組む地元組織が発足した加古川市別府町新野辺の「大歳家住宅」。

江戸時代の大庄屋の住居が現存しているのは東播磨唯一で、国登録の文化財になっている。

書院造の「上段の間」

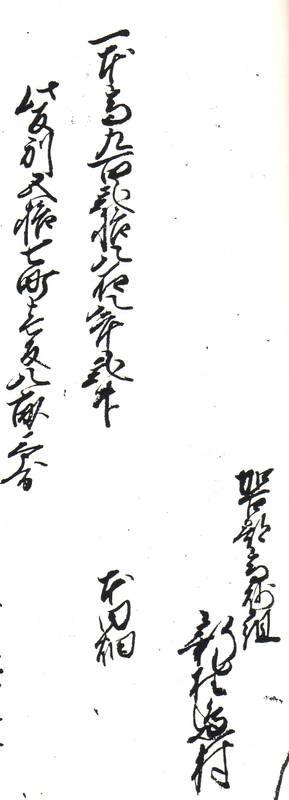

貴重な古文書約千点

大歳家は、1786(天明9)年に加古川河口の12地区を取しまる大庄屋に昇格した。

住宅は黒い板壁がおち着いた趣を醸し出す。

母屋には大庄屋に昇格した年に増築した書院造りの「上段の間」がある。

ほかの間より一段高く、賓客の応接に使われた。

ふすま絵も風格がある。

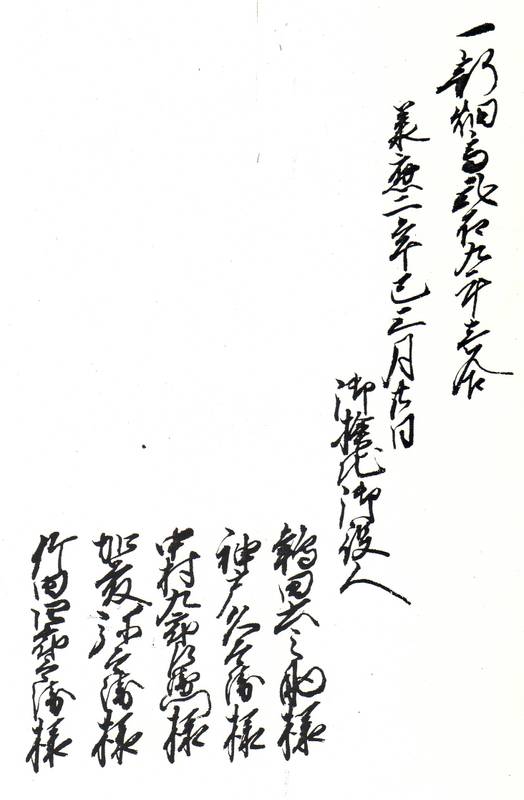

蔵に保存された古文書約千点は「大歳家文書」と呼ばれる。

年貢徴収など多くの任務を課せられた大庄屋の記録が含まれる。

同文書を研究する関西大学職員の羽田真也(はたしんや)さん(37)は「江戸後期の村落社会を知る上で貴重な資料」と指摘する。

住宅には現在、大歳正明さん(46)らが住んでおり、公開はしていない。

8日発足した新野辺町づくり協議会に大歳家保存会が設けられた。

地元町内会会長山口賢一会長は、協議会の副会長に就任。

「補助金や協賛金で老朽化した建物を急ぎ補修し、ゆくゆくは公開したい」と話している。

*写真:6月10日の神戸新聞朝刊