人気ブログランキングへ お蔭様でただ今のところ、僅差で2位に上昇!

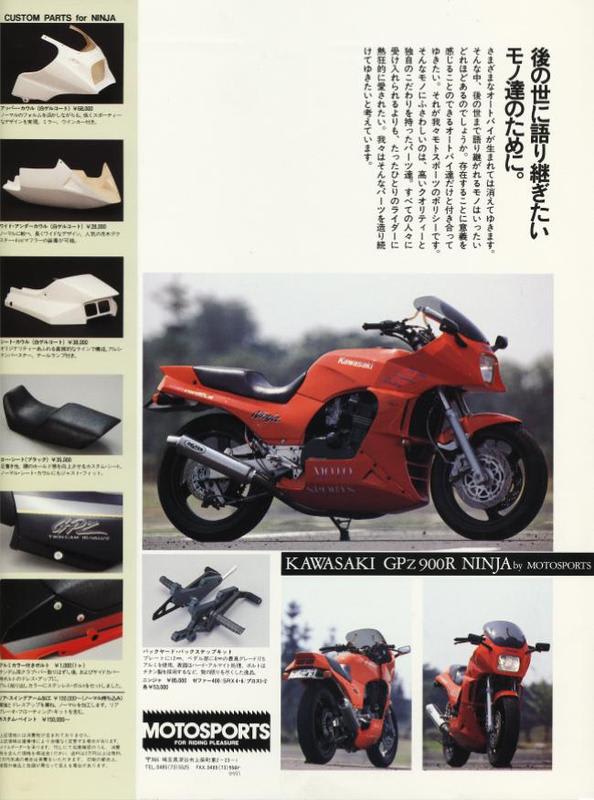

ご存知900ニンジャです。

A1から始まりA16まであったというのですが、これはA7がベースですから1990年ということになります。

どういうキッカケで始まったのか良く覚えていないのですが、ファンビークルというカスタムパーツメーカー(といってもY氏一人)とコラボレーションで作りました。

イメージを残しつつというより、特徴を強調したデザインは今でも秀逸と思うし、こういう方向のカスタマイズの先鞭だとも思っています。

この車両は活躍して、ドラッグレースのシリーズ戦が始まる前の前哨戦で、日暮れにより準決勝以降は中止になってしまいましたがベスト4に残りましたし(このときのライダーはカメラマンが本職のI氏)、後のイベントレース(ロードレース)で上位入賞や優勝もしています。

当時、総勢4人の弱小ショップが、新車・中古車の販売、整備・修理などのメンテナンスをやるかたわらにオリジナルパーツの開発と販売を手掛けたのには、もちろん背景を説明しなければなりません。

グラフは日本の国内市場から見る2輪車事情(ttp://homepage1.nifty.com/firstsource/etc/japanbike.htm)からの引用ですが(不適切なら削除いたします)、同サイトには業界内の関係者ではなくユーザーの立場(たぶん)による分析も細かく書かれています。

下のグラフは原付1種・2種の届出台数になっていますが、登録は市町村などに届けるだけで済んでしまいますからシステム上では新車と中古車の区別がしにくく、新車の販売台数としては統計の数字としては的確とはいえません。しかし、1982年が突出していて後にも先にもこの数字はマークできないでしょう。

この年の前後はHY戦争とも言われた激しい販売競争があって、今から考えると後々まで尾を引きました。

ワタシがショップを創業したのは1979年でして、急激に国内販売が伸びる直前だったのは偶然ではなかったのかもしれません。

しかし時流に翻弄されたのも事実でして、スーパーマーケットなどの駐車場で1台29.800円!(最も安いのは14.800円?)とかで、台あたり数千円の利益を得るために時間を費やしたのは生産的ではありませんでした。

というのはグラフを見れば一目瞭然で、急激な上昇は急激な下降をもたらし、更なる販売増を前提にしたような、いわゆる量販店の構築は値引き競争を激化いたしました。

グラフをもう一度見ていただくと、原付は82年に大きなピークがあり、翌年に大きく落ち込むも86年までは150万台ラインを保つが、87年にはヘルメット規制で再度落ち込み、翌年持ち直したのは”メット・イン”が貢献したのでしょう。

”軽・小型”は25万台ラインを10年以上にわたり維持していましたが、バブル崩壊などの影響か99年まで下降線です。

販売台数が激減するなかでの価格競争は致命的だったのでしょう。食品や一般生活用品と違って絶対数の少ないバイクでは”量販店というビジネスモデル”の第一期終了です。

そもそも実用品と嗜好品を同じ土俵で値引き競争する行為こそ間違いであり、これも後々まで悪影響が残ったといえるでしょう。

一般販売店が量販店と一緒になって値引き競争に巻き込まれたのは致し方ないこととは言え、メーカーの販売政策なるものに翻弄されたのは反省すべきでした。

ここで冒頭のニンジャ・カスタムパーツの話に戻りますと・・・

レースで実績を作り関連商品を売るビジネスモデルは、マン島やGPレースでの活躍を手掛かりにした国内の車両メーカーのやってきたことですけれど、同様のことが零細企業(失礼)でも成り立つのだと見せ付けられたのが、B.O.T.T.(ツクバの)での連勝を武器に一大ブームを築き上げたヤマハSRを中心に展開したカスタムショップでした。

これをヒントに自らのオリジナル商品を持つことにしたのです。価格競争に明け暮れしたことにウンザリして、マーケティング用語でいうところのブルー・オーシャン戦略に走ったわけです。

このビジネスモデルのジレンマは、開発費はともかく、今のようなネット環境はありませんでしたから、露出を増やすための経費が大きいことです。

ベースより魅力が増して、まず作り手を満足させるレベルでなくてはなりませんが、この手法は、現在でも実践して成果を出しているケースも多いと考えられますので有効ですね。

このテーマは続くかもしれません。

人気ブログランキングへ お手数ですが応援クリックお願いします。