お願い 人気blogランキングへ マタマタ首位陥落!! クリック是非お願いします。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

お待たせいたしました。このシリーズも12回目にして遂に本題に近づいた感じです。

内燃機関は外燃機関に較べて効率は良いのですが、それでもアチコチにロスは生じてしまいます。

ガソリンエンジンのホトンドは回転数や発生トルクの制御を、スロットルバルブを開け閉めして行います。

キャブレターでは混合気を、インジェクションではエアーの吸入量を、アクセルに連動したスロットルバルブで制御しています。

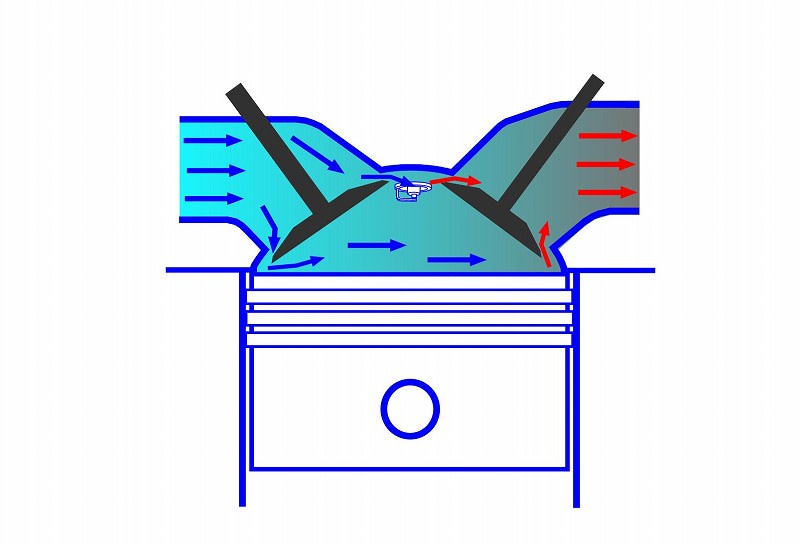

上の図のようにスロットルバルブが全閉に近い状態では、吸気行程でピストンが下降しても吸入ガスは制限されて、スロットルバルブ以降のポート、シリンダー内は圧力が下がるだけで、アイドリング時では設定された回転数を保つだけのガス量しか吸入できません。

言い方を変えると、シリンダー内に発生するマイナス圧力がピストンの動きにブレーキを掛ける事になり、ココで生じる抵抗をポンピングロスと称します。

因みにアイドリング時の可燃ガスは最小であるだけでなく、バブルスプリングを押し下げる時に生じるカムローブ上のフリクションロスなども生じるので、低回転で安定したアイドリング状態を続けるのには大きなフライホイールマスの慣性質量が必要になります。

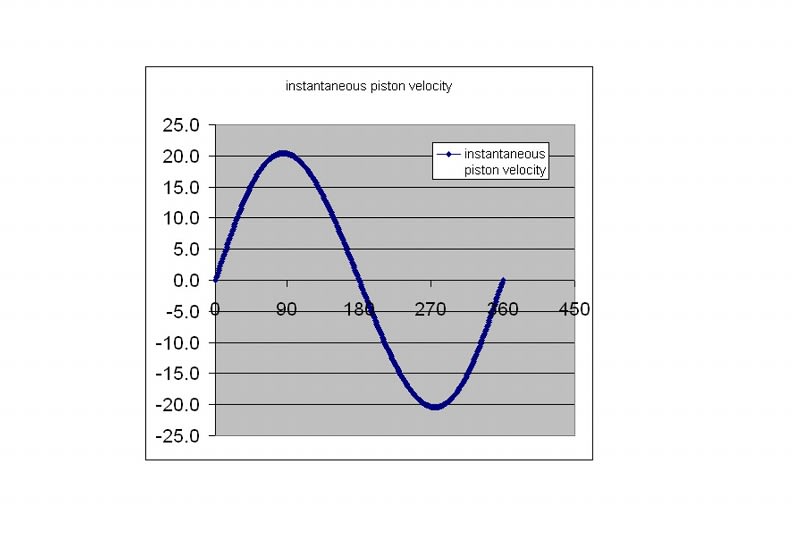

ピストンベロシティが大きい時ほど抵抗が大きくなるので、シフトダウンしてエンジンブレーキを使うことは、コノ事を最大限に利用しているとも言えますね。

それでは、スロットルバルブが全開ではどうでしょうか?

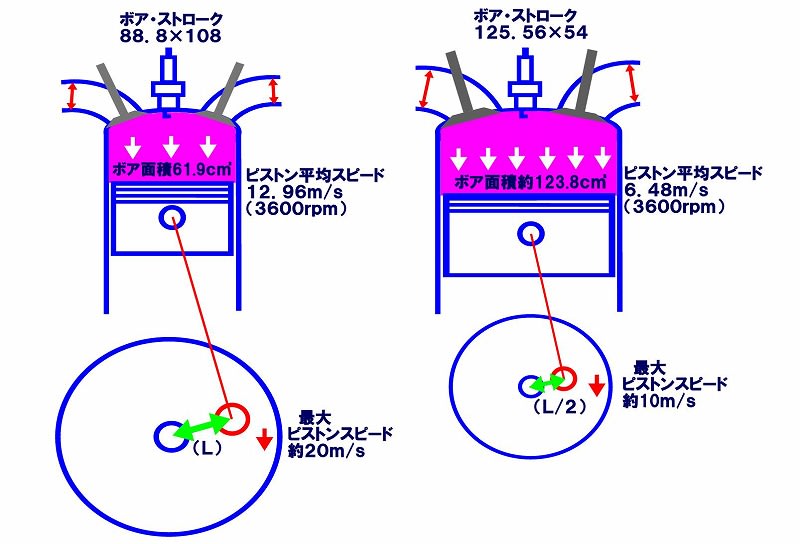

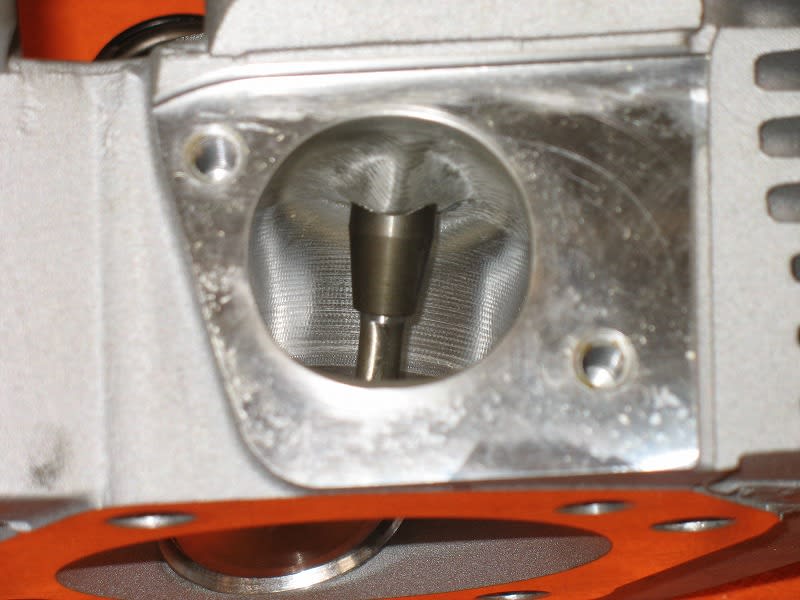

特に2バルブエンジンでは行程容積に対したバルブ面積が充分ではありませんから、小赤矢印で示したバルブシート近辺がボトルネックになります。

平均ピストンベロシティが25m/sでは、吸気ポート内のガス流速が90m/sにもなるというデータ(レーシングエンジン)もありますので、高回転エンジンでは大きなバルブ面積が必要だという意味も分かります。

10月21日の記事でスズキの3次元カムのエンジンを紹介しましたが、あの時点では感激しましたけれど、ココでの目玉のスロットルバルブを廃してポンピングロスを解消する件は、あまり意味がないように見えますね。

ディーゼルエンジンの効率が良いとされるのは、バルブシートがボトルネックになるまでは、吸入空気に制限を設けないで供給燃料の量でパワーを制御しているからで、3次元カムでバルブのリフト量を変化させて吸入空気量の制御をしても同じような気がします。

とうとうマフラーの図が出現しました。

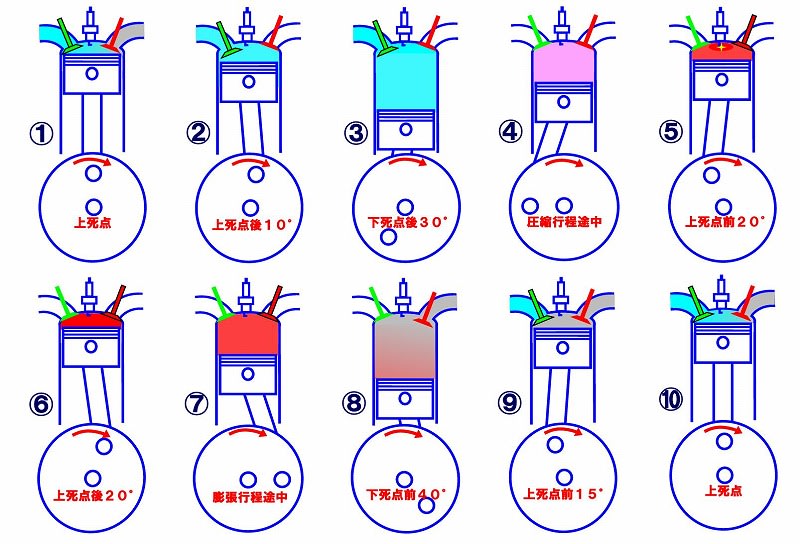

燃焼済みガスは排気行程で排出されますが、ココでも時と場合によって?ピストンの動きをガスが阻害いたします。

排気バルブは、燃焼ガスの圧力が最大になった後に、下死点前に開いてシリンダー内の圧力を下げますが、スロットルバルブが大きく開いた状況では吸入ガスのボリュームも大きく、当然燃焼済みガスのボリュームは大きくなります。

燃焼済みガスのボリュームが大きいと、「マフラーの抜け具合」は排気ポートの圧力に影響して、更にシリンダー内のガス圧力にも影響します。

「マフラーの抜け」が悪ければ、いつまでもシリンダー内の圧力が残っていて、2回転のうちタッタ一行程で得られるパワーの一部が残ったガスを押し出すのに使われてしまい、パワーロスになります。つまりマフラーの性能が使えるパワーの大きさに影響するわけです。

マフラー内とシリンダー内の圧力に大きな差があるとすれば、ココでもバルブシートがボトルネックになっている可能性もありますね。

スロットルバルブが閉まっていて、吸入ガスのボリュームが小さければ、燃焼済みガスのボリュームも小さく、ピストンの運動を妨げる圧力は相対的に小さくなります。

ココで考えるマフラーの性能は速やかに燃焼済みガスを排出することですが、スロットル開度が小さい時では、マフラーの性能があまり問題にならないのがココで分かります。

多くの人が望むのが、良い音がして性能の良いマフラーです。勿論、良い音=大きい音ではないのはバイクに乗っているご本人も承知だと思われます。

バイクではマフラーの設置位置やスペースが限定される実態に較べ、この先に考察したいと思っている要素はかなり複雑です。ワタシの能力で何処まで解析できるか不明ですが、ここまできたので最後までがんばりましょう。

人気blogランキングへ 応援の気持ちでクリック、是非お願いします。