鳥町の戦い(1) 戦場は鳥町(三木)

上杉謙信の急死は、衝撃波となって日本国中をかけめぐりました。

上杉謙信の急死は、衝撃波となって日本国中をかけめぐりました。

さっそく、三木城が、秀吉勢に包囲されたという急報です。

神吉城では軍議が召集されました。

「謙信死す」との急変に、神吉城としても家臣の揺らぎの火種が、くすぶる怖れがありました。

城内が動揺する芽を素早く摘み取る必要があります。一時の猶予もありません。

神吉の軍議は、これまでは合議制を重んじていたのですが、この日の軍議は違っていました。

戦いは数ではない

頼定が、その決意を一気に意思統一をまくしたてたのです。

「秀吉に夜襲を掛ける、そこに勝ち目がある」「夜襲を仕掛ける兵の数は、さほど重要でない」「敵は大勢、味方は小勢だ。敵にはおごりと油断がある。我らは、そこを一気に突くのだ」ときっぱりと言い張るのでした。

さらに「なにも、神吉だけで夜襲をかけるのではない。東播磨の諸領主も夜襲に加わる」と、付け加えました。

なんとしても、秀吉との一戦で、戦いは数だけでないことを証明し、そして、なんとしてもこの一戦に勝利を勝ち取らねばなりません。

その勝利こそが、その後の士気になります。

秀吉が、天正六年三月二十九日に三木城を攻撃した日から、わずか六日後のことでした。

神吉の兵200、志方城160、高砂城150、野口城100が結集地の河合の庄をめざしました。

淡河城主の淡河定範勢200も北上して美の川を渡る手はずになっていました。

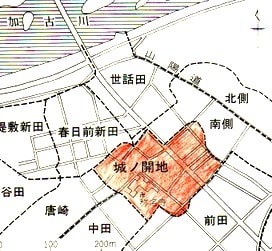

目指すは、三木城の東の鳥町でした。(『別所記』)(no3001)

*写真:現在の鳥町から南東を見た風景(戦場になったあたりか)

歴史は、時々非情な物語を準備します。

歴史は、時々非情な物語を準備します。 頼定は、なやみました。神吉は、一貫して信長・秀吉に味方して行動してきました。

頼定は、なやみました。神吉は、一貫して信長・秀吉に味方して行動してきました。 天正六年(1578)、三月四日。

天正六年(1578)、三月四日。 翌日の評定は、辰の刻(午前八時前後)に始まりました。

翌日の評定は、辰の刻(午前八時前後)に始まりました。 三木城の軍議が紛糾していたそのころ、神吉城でも重臣たちが集まり、城主の加古川評定の報告を待ちました。

三木城の軍議が紛糾していたそのころ、神吉城でも重臣たちが集まり、城主の加古川評定の報告を待ちました。 秀吉・官兵衛は、「三木方が毛利に味方すること」を、加古川評定ではじめて知ったということはないはずです。

秀吉・官兵衛は、「三木方が毛利に味方すること」を、加古川評定ではじめて知ったということはないはずです。 播州最大の勢力を持つ別所氏は、評定に先だって毛利への加担を決めていたようです。信長は、何としても播磨地方を無傷で抱き込みたかった。そして、毛利に対抗したかったのです。

播州最大の勢力を持つ別所氏は、評定に先だって毛利への加担を決めていたようです。信長は、何としても播磨地方を無傷で抱き込みたかった。そして、毛利に対抗したかったのです。 天正5年(1577)秀吉は、毛利に味方した岡山との境の上月・福原の小さな山城を陥落させました。

天正5年(1577)秀吉は、毛利に味方した岡山との境の上月・福原の小さな山城を陥落させました。  神吉評定(1)の続きです。

神吉評定(1)の続きです。 前号の補足です。「上杉謙信、上洛」の情報を受けて、三木城では評定がおこなわれました。

前号の補足です。「上杉謙信、上洛」の情報を受けて、三木城では評定がおこなわれました。