SRX400/600はスポーツ性の高いビッグシングルとして存在感があったが、SR400は復活したのに比べ、その気配もない・・・・。

MT03もあるが、復活切望するSRXファンにあのスタイルではきっとだめだろう。

![]() 苦戦中です ご支援の応援クリック お願いします

苦戦中です ご支援の応援クリック お願いします

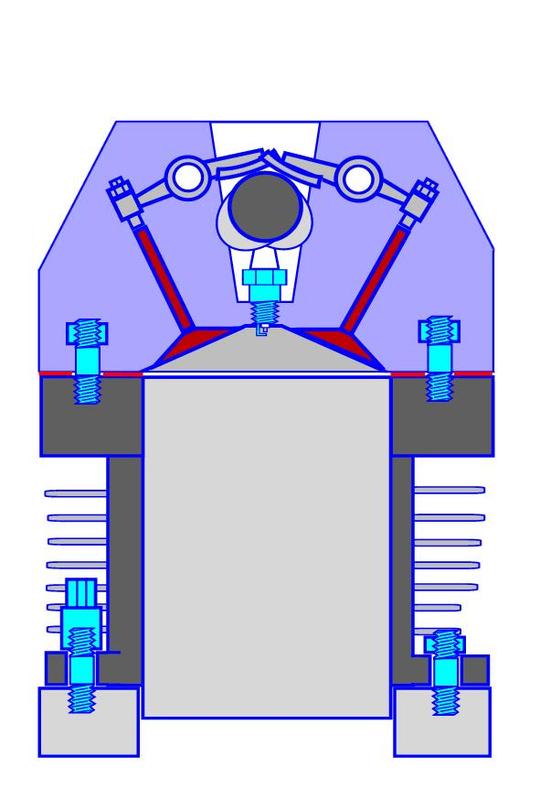

雑な図で申し訳ないが、ヤマハはシリンダーにも拘るメーカーであり、ビッグボアの単気筒にも拘りが見える。

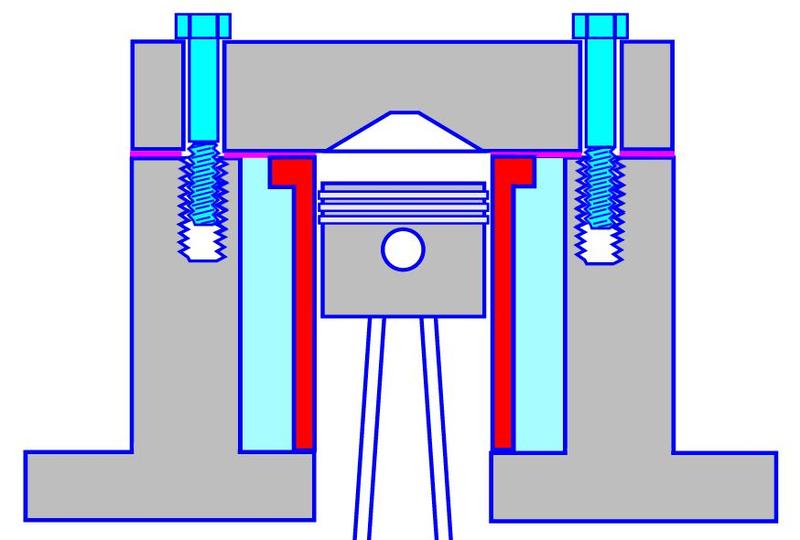

SRからの伝統なのか、4ストのアルミシリンダーでもフランジ固定。長い袋状のナットが特徴だった。

2ストと違ってヘッドが大きく重い4ストエンジンでは、兆部にフレームに固定するブラケットがある。特に背の高いビッグシングルでは欠かせない存在だ。

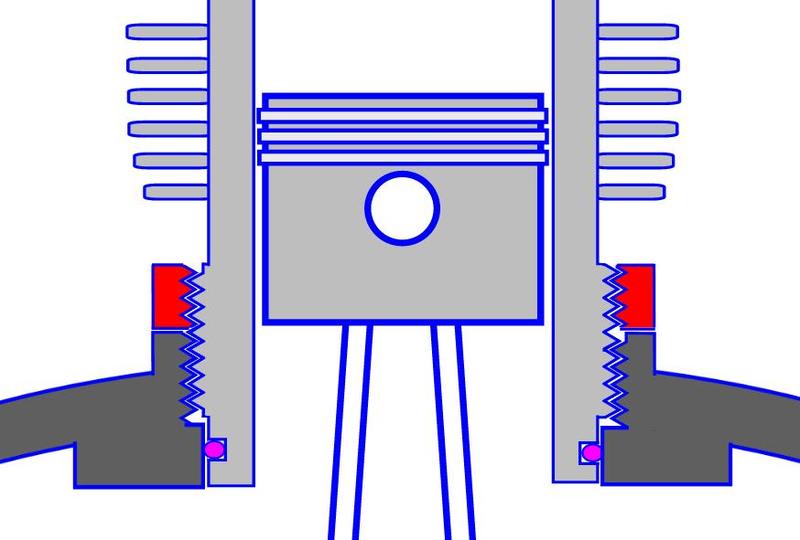

というのは自分で経験したことだが、レースチューンではお決まりのボアアップをして、時にはボーリングでボア拡大だけではスリーブの厚さが足りず、既存のスリーブを取り去り大きなものに交換することもある。そうなるとシリンダーの強度は落ちるがパワーは上がり、振動も増えることもあるわけだ。そうしてサーキットを走り回ると・・・・・。フレームのブラケットが割れて、シリンダーも割れてしまったことが・・・・あった。確かカムチェーンテンショナーの取り付け穴のところだった。

エンジンが止まってしまいピットへ帰ってきたのを見て、シリンダーの割れ目からピストンが見えたのには愕然と・・・・。25年くらいまえの話だ。

まあ、普通ではあまりないことだけど、一番の原因はフレームの点検不足だ。レースチューンでは何が起きるか分からない例だと思ってください。

しかし、その後(かなり経ってから)確認できたのは後期型から対策が施されヘッドボルトがすごく長くなっていた。意外とトラブルが多かったのだろうか。しかし、ボルトも折れるときは折れるもので、某イタリア製の空冷ツインはヘッドボルト(貫通式)折れが多発して、材質変更でリコ-ルかサービスキャンペーンを行ったことがある。

![]() 苦戦中です ご支援の応援クリック お願いします

苦戦中です ご支援の応援クリック お願いします