The BQM-155A is powered by two Moto Guzzi two-cylinder piston engines. It takes off from normal runways, but booster-assisted zero-length launches are also possible.(画像と記事の抜粋はttp://www.designation-systems.net/dusrm/m-155.htmlより転載) プロペラをつけたモーターサイクルエンジンは以前に紹介したが、モトグッチエンジン付きのドローンは1990年代にイスラエルで作られた。 ロケットかジェットエンジンか分からないが、離陸時にブースト補助をすれば滑走距離はいらないらしい。 2位に・・・・・・ 応援クリックよろしくお願いします。

2位に・・・・・・ 応援クリックよろしくお願いします。

ご存知の大西洋横断単独飛行で有名なスピリット・オブ・セントルイス号。

現在もアメリカの国立航空宇宙博物館に展示してあるそうだ。

ハーレーではサイドバルブからOHVになっても最初はロッカーアームが露出していたが・・・。

またまた苦戦中です。応援クリックよろしくお願いします

またまた苦戦中です。応援クリックよろしくお願いします

エンジンのすぐ後まで燃料タンクに占領されて、コクピットからは直接前が見えなかったのだが、それよりも注目したいのはロッカーカバーの存在だ。

というのはスピリット・オブ・セントルイス号に搭載されたのはWright J-5 Whirlwindエンジンだが、画像はその前のモデルのロッカーカバー無しのJ‐4エンジン。

J‐5になってロッカーカバーを備えたのは、リンドバーグが大西洋を横断するためだった。

Rocker arms and push rods were completely enclosed, a first for any air-cooled engine made in the U.S. Casting technology still did not allow the rocker arm chambers to be cast with the head. Rocker arm lubrication was accomplished using grease fittings. The Lindbergh engine had specially built spring-loaded grease reservoirs that allowed around forty hours of continuous running without manual greasing of the fittings.(画像と記事の抜粋はttp://www.bigscalemodels.com/planes/whirlwind/whirlwind.htmlより転載)

いかなる空冷エンジンでも最初にロッカーアームとプッシュロッドが密封された。リンドバークのために特別に、40時間連続でロッカーアームにグリースを自動給脂できるようにした。

またまた苦戦中です。応援クリックよろしくお願いします

またまた苦戦中です。応援クリックよろしくお願いします

吸気バルブのスプリングを強化するところから始まるのだが、それによって調子が良くなるのかどうかは分からない。

応援クリック 今後ともよろしくお願いします。

応援クリック 今後ともよろしくお願いします。

これは1913年のボードトラックレーサーだが、1908年モデルよりカムカバーあたりが大分洗練されている。

FヘッドはOHIV(オーバーヘッドインレットバルブ)とも言うらしい、それは吸気バルブがカム駆動でもオートマチックでも同じだが、ハーレーではVツインになってからカム駆動に進化した。図は分かりやすいようにピストンとカムの方向が実際と90度変わっている。

シリンダーの画像はウエブ上では見つからず、アメリカンモーターサイクル1898-1981からの転載になるが、記述にもあるとおりヘッドとシリンダーは一体鋳造だ。

一体鋳造はこの時代には珍しくなく、航空機のエンジンにも多くの例があるというより、分離型のほうが少なかった。

オホッツバルブと呼ばれることが多い対向バルブは”opposed valve”か”opposing valve"になるかと思うが、図をみるともっと燃焼室の中央に位置したほうが圧縮比を大きくできるのではないかと思われるかもしれない。

しかし両方のバルブが同軸上(もしくは同軸に近い)にあるのは理由があり、ヘッド/シリンダー一体型では同軸にないと加工と組み立てることが不可能だと思われる。

サイドバルブからOHVへの進化の過程だというFヘッドの解説も見受けられるが、ハーレーはその逆でFヘッドからサイドバルブに変化している。その理由は分からないが、ダイムラーのエンジンがFヘッドである以上、一言では片付けられないと思う。

応援クリック 今後ともよろしくお願いします。

応援クリック 今後ともよろしくお願いします。

画像はttp://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070307/128524/?SS=imgview&FD=1123545741より転載。同サイトでアニメーションをみることができる。

画像はttp://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070307/128524/?SS=imgview&FD=1123545741より転載。同サイトでアニメーションをみることができる。

デスモドロミックを最初に実用化して成功したのはメルセデスW196だが、市販車としてはご存知のDucatiが最初で唯一といえるだろう。現代のエンジンではバルブスプリングの進歩によって(だけではないが)コイルスプリングでも20000RPMが可能になっているが、20世紀中頃は高回転でのバルブサージングという問題も中々解決できなかった。

デスモエンジンのIGプラグを外してクランキングしてみれば分かると思うが、通常のエンジンのバルブスプリングに抗って回転する”重さ”との違いは、独特のフィーリングにも現れると思う。

苦戦中です ご支援の応援クリック よろしくお願いします。

苦戦中です ご支援の応援クリック よろしくお願いします。

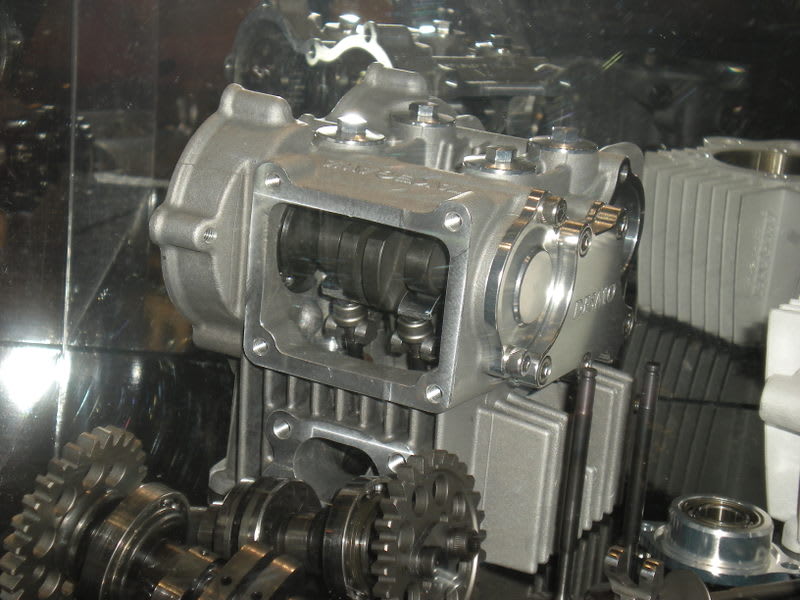

モンキー系のエンジンを精力的に継続してチューニングパーツを開発/販売しているSP武川は、ご覧のようなデスモヘッドを出展していた。

ガラス越しの画像なので良く見えないが、通常のバルブスプリングはない。

各部品の完成度は高そうに見えるが、いよいよ発売するのか?

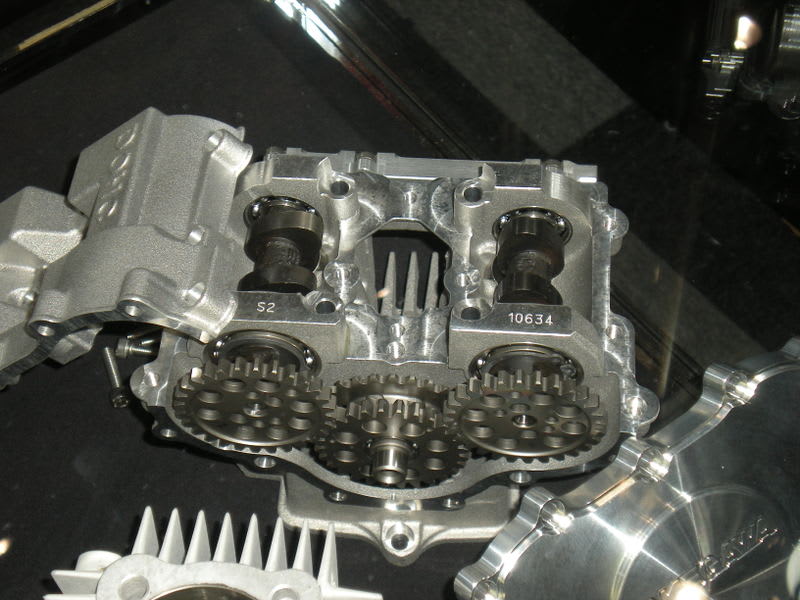

これは既に販売しているツインカムヘッド。

苦戦中です ご支援の応援クリック よろしくお願いします。

苦戦中です ご支援の応援クリック よろしくお願いします。

SCUDERI ENGINEは2ストローク・1サイクルエンジンなので、ここでおさらいをしておきたい。

広く普及した上のアニメーションの2ストエンジンは”ジョセフ・デイの最初の2ストエンジン”で紹介して、最初の2ストエンジンはスコットランドの David Icke が1881年に発明したことになっているが、それは1次圧縮を燃焼とは別のシリンダーを行うもので、現代の通常の2ストエンジンと同じ1次圧縮をクランクケースで行う方式はイギリス人のJoseph Dayが発明したとある。と記述したがDavid Icke はどうやら間違いでDugald Clarkが正しいようだ。

![]() ご支援の応援クリック お願いします。

ご支援の応援クリック お願いします。

画像はttp://www.yachtsurvey.com/comparing_diesel_types.htmより転載

画像はttp://www.yachtsurvey.com/comparing_diesel_types.htmより転載

クラークのエンジンは検索しても出てこないので、今のところは実際に製作したのかも不明だが、送風機を使って掃気を行い、4ストロークで言うところの排気行程と吸気行程を省略した概念はユニフローデイーゼルに応用されている。

SCUDERI ENGINEは”1次圧縮”をクランクケース内で行わないので、分類するとすればクラーク式になると思う。クランクケースを1次圧縮に使わないメリットは燃料に潤滑オイルを混合しないですむから、排ガスにオイルが燃えた臭いがないことや、マフラー内の触媒が影響を受けないこと、そして排出HCが少ないことが上げられる。そしてもう一つは多気筒化は比較的簡単だ。

デメリットはシリンダーが倍になるので、全体のサイズが大きくなる。

クラーク式と大きく異なるのは、2次圧縮を行わないで吸入/圧縮シリンダーの高圧空気をそのまま燃焼に使うことだ。

前記事では”この場面では燃焼シリンダーのバルブが開いているタイミングで点火しているが、それよりも燃焼シリンダーは上死点を過ぎていることに注目したい。実際には燃焼圧が過給圧を上回る前にバルブは閉じるはず。”と記述しているが、

Scuderiエンジンは、連結管内の高圧空気と燃焼シリンダー内の攪流を利用してATDC点火を実現します。

Scuderiスプリットサイクルエンジンの各シリンダーは独立しているため、圧縮シリンダー内の圧縮比が燃焼工程で制限されることはありません。圧縮シリンダー内部の圧力が通常のエンジンの燃焼時と同程度の場合、圧縮比は100:1程度になります。当社の自然給気 (NA) エンジンでは、圧縮シリンダーおよび連結管内の圧力は50バール (735 psi) 以上、ターボチャージ (TC) エンジンでは130バール(1900 psi)以上に達します。

この高圧空気が燃焼シリンダーに入ると激しい攪流が生じます。燃焼時に弁をできるだけ長時間、開いておくことによって、この攪流がさらに激しくなります。その結果、混合気が非常に速い速度で噴霧化し、今までになく高い火炎速度または燃焼比が得られます。開始圧力が高く、火炎速度が速いので、点火後 ATDC角度 11~15度で燃焼が起こり、23度で終了します。(記事の抜粋はttp://www.scuderiengine.jp/why-is-the-scuderi-split-cycle-engine-better-ja-JP/より転載)

ということだ。つまり現代のエンジンは吸入行程で発生したスワールやタンブルを燃焼時にまで温存する必要があるが、このシステムでは燃焼が始まってもバルブが開いている間は新しい攪流が起きるから燃焼速度がとても速く、点火次期が遅いのは全く問題はなく、むしろ狙い通りだと言っているのではないだろうか。

![]() ご支援の応援クリック お願いします。

ご支援の応援クリック お願いします。

画像はttp://www.scuderiengine.jp/home-ja-jp/より転載

画像はttp://www.scuderiengine.jp/home-ja-jp/より転載

3Dアニメをコピーした画像だが、一見普通の4気筒エンジン。

![]() ご支援の応援クリック お願いします。

ご支援の応援クリック お願いします。

これもアニメのコピーだが、2気筒が対になって各シリンダーにはポペットバルブがあり、左側の吸気/圧縮シリンダーの排気ポートと右側の燃焼シリンダーの吸気ポートはつながっている。この画像では吸気/圧縮シリンダーは下死点をちょっと過ぎたところだ。

吸気/圧縮シリンダーと燃焼シリンダーのクランク位相がずれているのがミソだと思うが、圧縮した空気(混合気?)はそのまま燃焼シリンダーに送られる。

この場面では燃焼シリンダーのバルブが開いているタイミングで点火しているが、それよりも燃焼シリンダーは上死点を過ぎていることに注目したい。実際には燃焼圧が過給圧を上回る前にバルブは閉じるはず。

従来のエンジンでは点火を上死点後に行うのは言語道断というくらいなのだが、これにはいくつかの理由が考えられる。

Scuderi engineのサイト(ttp://www.scuderiengine.jp/home-ja-jp/)は日本語もあり、各説明がアニメを含み充実しているが、ここではYouTubeをアップしておく。

気になる上死点後の点火や、従来のエンジンとの比較点などは、この記事を含めて3部作くらいで予定している。

![]() ご支援の応援クリック お願いします。

ご支援の応援クリック お願いします。

画像はttp://www.motorevue.comより転載

画像はttp://www.motorevue.comより転載

1年ほど前にDucati V‐oneとしてウエブ上に現れたので、見たことがあるかもしれない。

![]() ご支援の応援クリック お願いします。

ご支援の応援クリック お願いします。

エンジンの外観は後付ターボチャージャーが付いているみたいに、エア配管とインタークーラーが目立つ程度。

DucatiのLツインはクランクピンが1本の360°クランクだったと思うが、それはさておいて、後のシリンダーをコンプレッサーとして使い、前のシリンダーで燃焼を行う。

後輪出力の105hpはオリジナルより15hp多く、かつてのレース専用車であるSupermono(水冷4バルブ500cc)より30hp大きいという。

1年前に記事にしなかったのは、同じ容量のシリンダーをコンプレッサーにしても、ロスの分だけパワーは落ちると思い、否定的なことを言いたくなかったからだ。それに2気筒エンジンの片肺の調子悪さを直感的に思い浮かべてしまった。

しかし良く考えてみれば、燃焼サイクルは4ストローク1サイクルのままだとすると(多分そうだ)コンプレッサーは2ストローク1サイクルになり、ロスを除けば吸気容積は倍になる(ロスも大きいが)。

40バールまでOKだというサージタンクの容量にもよるけれど、スロットルの全開時間が長ければ過給圧も下がってしまうが、”10秒間はご機嫌だぜ!”みたいなことが紹介記事にも書いてある。更に”エンジンブレーキですぐに貯まるよ”ともあるので一種のエネルギー回生とも考えられるのではないか。

Ducati空冷2バルブは独特の軽快感が楽しいが、それとまるきり違った面白さがあるかもしれない。

![]() ご支援の応援クリック お願いします。

ご支援の応援クリック お願いします。

またコメントでお題をいただきました。ありがとうございます。

![]() ご支援の応援クリック ありがとうございます

ご支援の応援クリック ありがとうございます

ショベルヘッドエンジンはその造形からも、いまだ人気が高く、リプレース部品も多く作り出されているが、これは初めて見た。

見た方はお気づきだと思うが、フランジ固定のはずのシリンダーがクランクケースと一体になっていて、つまりシリンダーもアルミなのだ。純正のシリンダーは鋳鉄製なので、すこぶる重く放熱性にも難があると考えるのは自然であるが、強度の関係もあり形状をそのままでアルミシリンダーにするわけにはいかない。

これはハーレー純正のクランクケースだが、多くの単気筒エンジンなどと同じ左右分割だ。

つまりクランクケースを組み立てから、コンロッドにピストンを取り付け、そのあとからシリンダーを組み立てる。それではクランクケースとシリンダーが一体のときはどうするのか。

これはホンダのV4エンジンだが、やはりクランクケースとシリンダーは一体構造になっていて、ケースは上下分割になっている。組み立て順序はシリンダーにコンロッドがついたピストンを入れておいてから、クランクシャフトを載せてビッグエンドを組み付ける(エンジンを逆さに置いて)。そうでなければクランクにコンロッド/ピストンを組みつけてから、シリンダーにピストンを挿入することになる。

NOSTALGIA CYCLE(解読するのに結構苦労した)のスペシャルパーツは画像を拡大して検証した結果は、上下分割だ。シリンダーとベアリング周辺の強度は心配ではあるが、ここまでは中々簡単にできるものではない。その情熱には感心するとともに驚いてしまう。

![]() ご支援の応援クリック ありがとうございます

ご支援の応援クリック ありがとうございます

分かりづらいかもしれないが、ハーレーの標準コンロッドは片方が2股になっている。

コメントで”お題”をいただきまして、ありがとうございます。

![]() ご支援の応援クリック ありがとうございます

ご支援の応援クリック ありがとうございます

つまりこういうことで、エンジンを真上から見ると前後のシリンダーの中心が一直線上にある。

これに対して、トップフューエル・エンジンのほうは画像の撮影角度で分かりづらいが、前後のシリンダーが左右にオフセットしてある。

つまり同じ形のコンロッドが1本のクランクピンに並べてあるので、シリンダーがオフセットされるわけだ。ちなみに現代のV型シリンダーエンジンでは、コチラのほうがメジャーな存在だ。

![]() ご支援の応援クリック ありがとうございます

ご支援の応援クリック ありがとうございます

”アルミシリンダーのフランジ固定”で紹介したトップフューエル・エンジンのパーツを少々。

クランクもまるきり別物で多分鍛造の一体モノ。ハーレーではクランクウエブがフルサークルのフライホイールを兼ねたものだが、これはいわゆるオムスビクランク。

カウンターウエイトにはヘビーメタルが埋め込んであるようだ。

![]() ご支援の応援クリック ありがとうございます

ご支援の応援クリック ありがとうございます

コンロッドはやはりトップフューエルお約束のアルミに見える。ビッグエンドは分割型だからプレーンメタルか。まあ、クランクが一体モノだから必然的にそうなる。

シリンダーヘッドはUPM(ウルトラ・プロ・マシニング)製の削りだしだ。インテークバルブはチタン、エキゾーストはインコネル、バルブシートは色から判断するとベリリウムカッパーか。トップフューエルだけに贅をつくしている。う~ん、みな凄く高そうだ。燃焼室の形状はさすがにヘミヘッドの最新型。

![]() ご支援の応援クリック ありがとうございます

ご支援の応援クリック ありがとうございます