人気blogランキングへ*クリックお願いします。

灼熱地獄も去り、すごしやすい気候になったので、完成しつつあるショベルリジッド丸ごとのリメイクに集中していたら、ブログの更新は内容が少し薄くなってしまいました。

ワイヤーハーネスの製作は手間がかかるので、2ヶ月掛けて仕上げる今回のような仕事では、最後の段階になります。

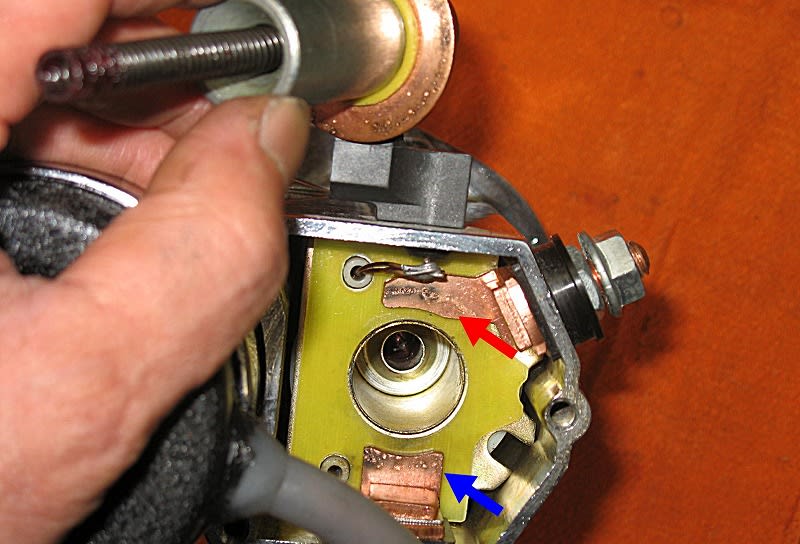

元々はこんなに汚いワイヤーハーネスがついていました。

セルモーターが付いていないキックスタートの車体ですから、ワイヤーハーネスも単純ですけれど、ツギハギの配線は何時トラブルが起きるか分からないし、見た目も悪いので、もしこんなのでしたらやり直す事をお勧めします。

これはプロの仕事ではないと祈りますけれど、もしそうであったらそのショップとは縁を切ったほうが良いでしょうね。

まず、オイルタンクにジャンクションブロックをはりつけます。

このブロックはアキバで500円くらいで売っています。

ワタシもアキバはたまに行きますけどメイドカフェには行った事はありません。

先にリペアしたコンビネーションスイッチとメインスイッチをならべ、メインハーネスを車体に合せカットします。

これに、ジャンクションブロックを使って、すでに車体についているウインカー、テールライト、ストップスイッチ等のワイヤーを配線します。

メインスイッチを車体につけて、これを基本に張りすぎず弛ませず、配線していきます。

あらかじめカットするワイヤーは短すぎると、また継ぎ足したりすることになるので、余裕があったほうが良いですね。

ジャンクションブロックに被覆銅線をつなぐのには、すべて丸型端子を使います。

このように各種サイズを揃えておくと、作業がスムーズに進みますね。

丸型端子には穴のサイズと銅線の太さが、それぞれ種類があります。

ジャンクションブロックにすべての配線をつないだところです。被覆の色はハーレーの純正配線色に準じています。万が一トラブルがあった時には誰が見ても分かりやすいです。

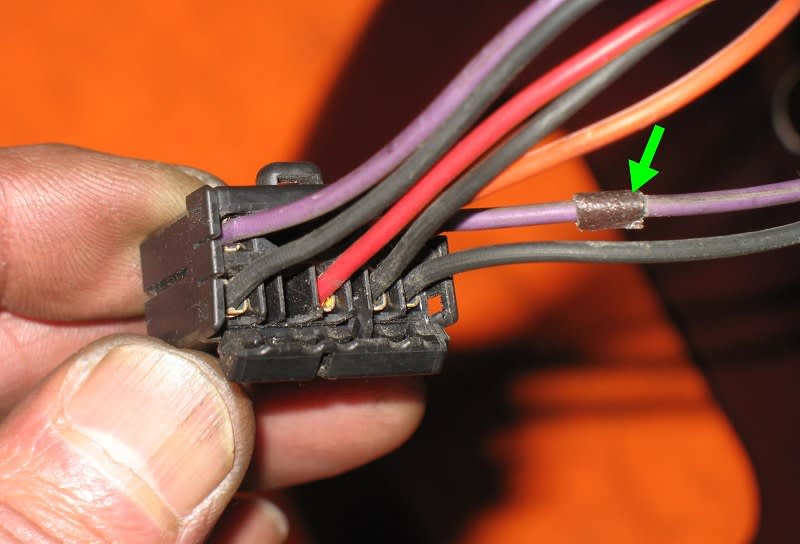

銅線を端子に圧着させてハンダ付けして収縮チューブを被せるというのは、かなり手間がかかりますが、確実な仕事をするワタシの標準手順になっています。

全部つなぐまえに、それぞれ導通テストをしながら作業を進めたほうが、なんらかのミスを早く発見できて良いですね。

ワタシにとって手馴れた仕事でも、キ○マ製のウインカーでは黄色がアースなのは承知していて(黒がアースなのが常識です)嗚呼!!ミスりました。

「急がば廻れ」とは昔の人は良く言ったものです。