*お願い 人気blogランキングへ GW中でもクリックお願いします。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

先日の某掲示板で、エンジンの異音についての書き込みに対するレスがあり、ワタシも疑問に思いましたので、エンジンを組み立てるついでに検証してみました。

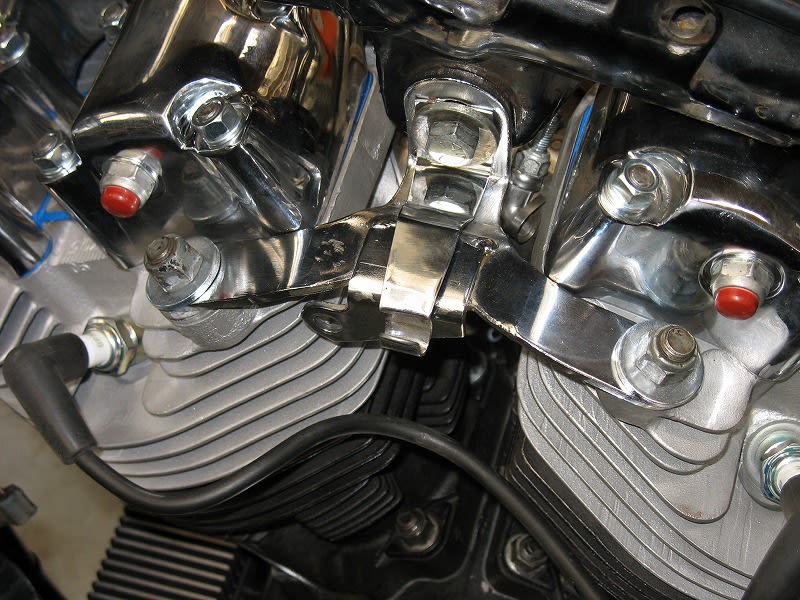

ロッカーアームの位置はコンナ感じで、プッシュロッドがカムにより押し上げられると、ロッカーアームは青丸を中心に白矢印のように作動します。

掲示板の回答は、バルブ回りの再加工による「ステムの付き出しの増大」により、赤矢印の部分が破線で示す「ロッカーカバーの内側に当るのではないか」と言うものです。

バルブの再加工?

左は再加工済みの排気バルブで、右はバラしたままのバルブです。

カーボンにまみれて真っ黒ですが、カーボンを除去すれば使える?

矢印はバルブフェイスと言いますが、カーボンを除去してみるとデコボコになっているのが分かります。

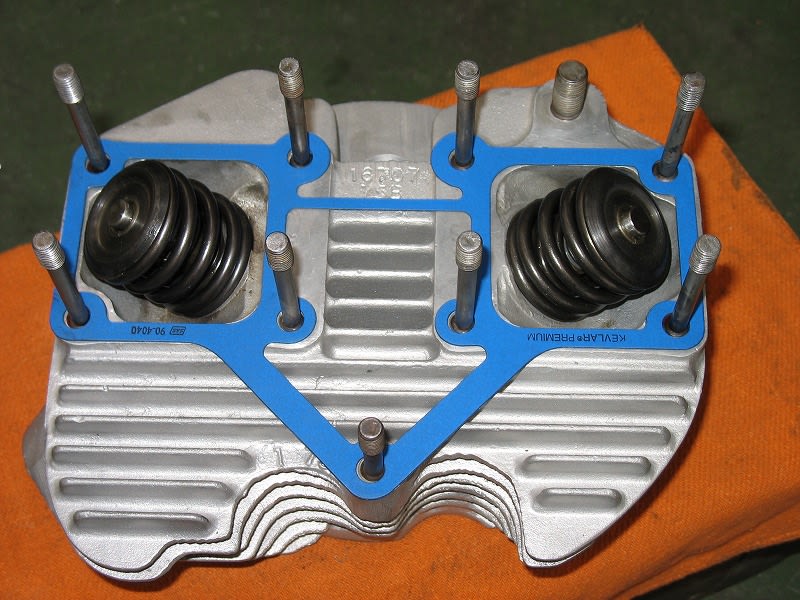

コレはシリンダーヘッドのバルブシートで、再加工済みです。

好調なエンジンの3大要素は良い圧縮・良い火花・良い混合気ですが、良い圧縮の重要な部分はバルブとシートですね。4サイクルエンジンではクランクが2回転で1回のバルブの開閉が行われますが、高温の燃焼ガスに晒され、特にカーボンの生成が多いハーレーのエンジンでは、カーボンの噛み込も多く、乗り方によっては1万kmほどでもバルブの密閉性が低下します。

良くプラグの焼けが悪いとか、キャブが調子悪いとか、エトセトラ・・・・・。

と悩む方も多かろうと思いますが、勿論そのものの不良もありますけれど、それは人間のからだの不調に例えれば諸症状で、先日入院していた小池環境大臣の咳が酷かったりの症状で、原因は肺炎をおこしていたみたいなものです。

バルブ回りの再加工をすれば全てOKかと言うと、ソウでもないのです。何事にも代償がありますね。

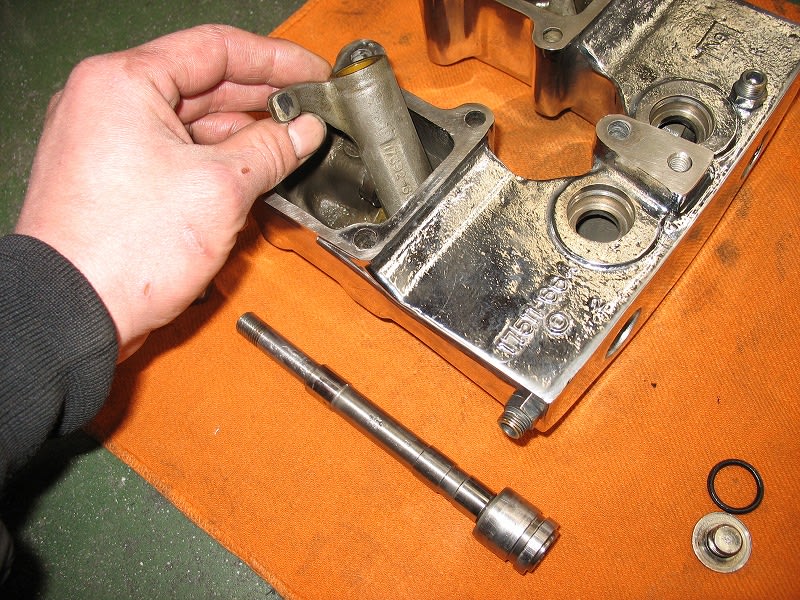

勿論、正確な作業には支払いという通貨による代償も必要ですが、再加工という作業は金属を研磨しますので、この場合では「ステム突き出し寸法の増大」が起ります。

マニュアルによると、1980年モデル以降のショベルヘッドでは、ここの寸法はIN・EXともに40.6mm~41.8mmの間に設定されています。

ココの寸法は今回の問題の他に、バルブスプリングの張力に関係します。それは又後で・・・・。

それで当るの?当らないの?

それでは確認する方法を考えて見ましょう。

アッセンブリーされたロッカーカバーを写真のように置くと、ロッカーアームは重量バランスの関係で、プッシュロッド側が浮いて赤矢印のバルブ側がロッカーカバーに接地します。

つまり、ヘッドにロッカーカバーをセットするときには、この位置関係でないと、ロッカーアームとバルブが干渉して組み立てられません。

ちなみに青いガスケットはS&Sのケブラーで補強されたもの。

こうした部品の検証には3年くらい掛かってしまいますので、ホントウに有効かどうかは分かりません。

ヘッドとロッカーカバーが密着してから、ドライバー等で赤矢印のように押してみます。

押す前は青矢印の位置ですから、少なくとも5mmの余裕が検証されました。

通常はワタシもここまでは確認はしませんでした。何故かというとココが原因で異音が発生した事がなかったからですね。

しかし、ロッカーカバーは鋳物で出来ているし、社外品も存在しているわけですから、カバーの内側の形状や寸法が保証されているモノではありません。

特に往復運動している部品では、ピストンとバルブのようにお互いのクリアランスは充分にとる必要があります。高回転では思った以上のGが掛かり、静的なクリアランスでは不十分な事があるということです。

ですから、バルブ回りの再加工の前後では条件が異なりますので、ココも確認したほうが良いという結果になります。

人間の目は残念ながら金属を透過して見ることが出来ません。機器を使えば可能かもしれませんが、普通はソンナものは持っていませんね。しかし、知識と知恵を駆使すれば、今回のような事も可能になります(まあ、そんなに大したことではありませんが)。