中世の版木5枚

江戸時代の歴史書である『播磨鑑(はりまかがみ)』(宝暦12年・1762頃)によれば、「無量壽院が建立されたのは、平安末期と言われ、光明遍照山高禅寺、真言宗、寺領30石で無量壽院といい、高野山無量壽院の末寺である。また、本尊は、阿弥陀如来で、境内5丁四方あり、竹やぶや木が繁茂していいました」と記しています。

江戸時代の歴史書である『播磨鑑(はりまかがみ)』(宝暦12年・1762頃)によれば、「無量壽院が建立されたのは、平安末期と言われ、光明遍照山高禅寺、真言宗、寺領30石で無量壽院といい、高野山無量壽院の末寺である。また、本尊は、阿弥陀如来で、境内5丁四方あり、竹やぶや木が繁茂していいました」と記しています。

この無量壽院には、播磨町の平安時代から中世を語る貴重なものがあります。

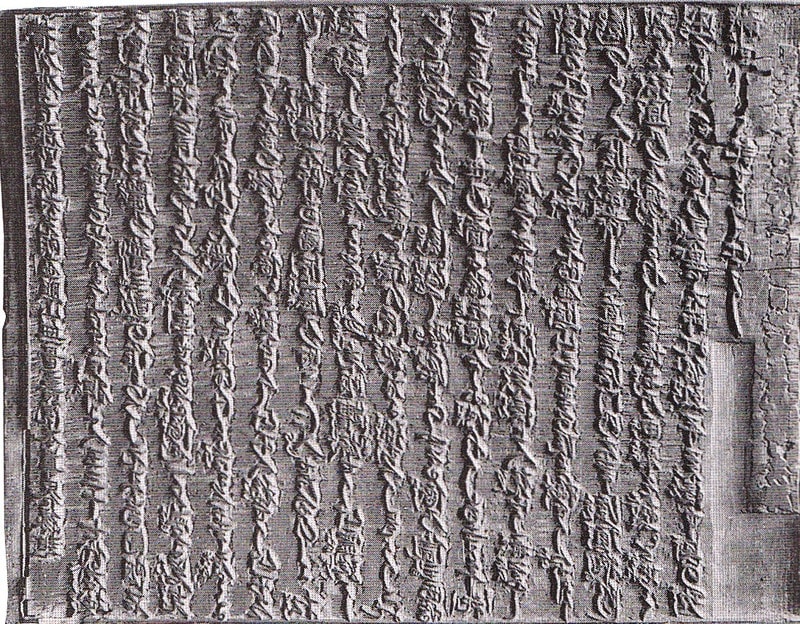

播磨町指定文化財の、版木『理趣経(りしゅきょう)』と『播州賀古郡野添村光明遍照山無量壽院本尊略縁起』です。

版木とは、木版用の刷り板のことで、この版木は、文明19年(1487)の銘の入った『理趣経』の4枚(8面)と『本尊略縁起』1枚と合わせて5枚です。

5枚とも厚いサクラの一枚板に文字が彫り込まれています。

『理趣経』は、密教独特の経文で悟りの真実の知恵を説いたもので、『本尊略縁起』は、無量壽院について、古代からその当時までの口碑や記録を要約したものが、それぞれ彫刻されています。

いずれも、中・近世の仏教史を知る上で貴重なものです。

この版木で刷られたものは、この寺で修行していた多くの僧侶に配布され、読経され、また、野添の人びとやお参りに来た人びとに手渡されたことでしょう。

版木の内容、無量壽院の伝承(前号の復習)

版木(本尊略縁起)の内容は、本尊・無量壽如来は、孝徳天皇の時代(七世紀中頃)に高麗の仏師が作ったと言われている。

この尊像は、播磨国明石郡西島村(現在の明石市大久保町西島)の六郎右衛門の家に伝わっていたものですが、その尊像が、岩光(いわみつ)へ行きたいとたびたび言ったので、六郎右衛門はついに尊像を背負って岩光村(後の野添村)をめざしました。

その場所は、弘仁年中(810~824)に弘法大師が播磨国に立ち寄った所で、老松が茂り岩は苔むし、深林中に光を放つ岩があり、この霊験によって、大師はここに草庵をつくりました。

大師が草庵を造ってからも、長い間荒れていましたが、後に覚鑁(かくばん)上人が、当地に来て、この不思議な話を聞き、康和5年(1103)に寺院を修造し、光明遍照山無量壽院といようになりました。

それ以後、寺は繁栄し、真言密教の道場となり、多くの修業行僧でにぎわったといいます。

*写真:無量壽院に伝わる版木の内一枚

*『播磨町の歴史』(「播磨町の歴史」を編集する会議)参照

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます