「新野辺を歩く(15)」の復習をしておきます。

地名「シノベ」

・・・新野辺はもともと、「シノベ」に「篠部」の文字を使っていました。

・・・新野辺はもともと、「シノベ」に「篠部」の文字を使っていました。

このふきんには篠竹(しのだけ)がしげり、かくれ住むには都合がよい場所でした。

嘉吉の乱に負けた赤松一族のうちのある一族が、ここに隠れ住んだという話もあります。・・・(「新野辺を歩く・15」より)

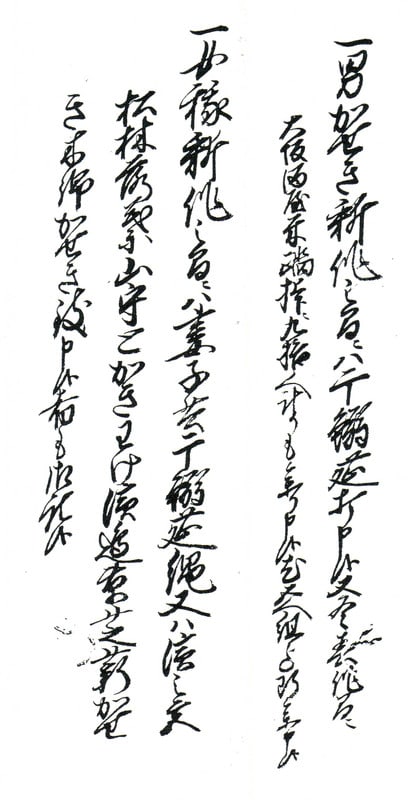

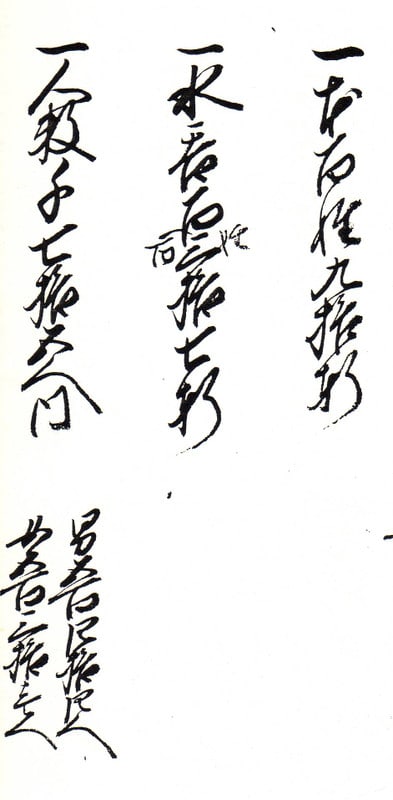

新野辺はもともと「篠部」の文字が充てられていたようです。

そして、正保三年(1646)の播磨国知行高辻郷帳には新野部とあり、元禄十年(1702)の記録には新野辺と記されています。

このような記録から新野辺村の文字が使われるようになったのは、元禄時代前後だと思われます。

篠竹の繁るところ

「篠」は、「細くて小さな竹」のことで、新野辺の住吉神社が造られた室町時代の中ごろ、このあたりは篠竹で一面覆われた土地であったとする伝承は、案外真実ではなかったかと思われるのです。

「篠」は、「細くて小さな竹」のことで、新野辺の住吉神社が造られた室町時代の中ごろ、このあたりは篠竹で一面覆われた土地であったとする伝承は、案外真実ではなかったかと思われるのです。

というのは「ひろかずのブログ」では、新野辺住吉神社について書いてみたかったので、先日写真を撮りに出かけました。

住吉神社の写真をご覧ください。

いまは、だだっ広い空間に、小さな社がちょこんと鎮座しているだけの神社です。

往時の住吉神社については何も語ってくれません。

重い口をこじ開ける作業が必要のようです。

・・・・

昔は、現在のような宗教の薄い時代ではありません。村人は、自分たちの村ができると、まず氏神さんをつくりました。

神社が造られた場所は、伝承のマムシの話はともかく、篠竹が繁っていたのでしょう。

神社の周囲を歩きました。荒れているとはいえ、清掃は行われているようです。

でも、神社の後ろあたりは、篠竹が猛烈な勢いで芽を出していました。

このまま放置すると篠竹は根を広げ、あたり一面は篠竹で覆われてしまうことでしょう。

まさに篠部(シノベ)の原点を見た思いです。

新野辺は、伝承が言うように、まず篠竹を掘り起こすことから開拓がはじまったのでしょう。

*写真上:現在の新野辺住吉神社

写真下:芽を伸ばす篠竹(神社の裏あたり)