「世界最大の木造建築は何?」というクイズに「東大寺の大仏殿」と答えれば、普通なら「ピンポ~ン」でしょうが、私なら「ブ~」です。

大仏殿は幅57m、奥行き50.5m、高さ46.4m。一方、アメリカのオレゴン州にある飛行船格納庫(現在は製材工場)は、幅90.2m、奥行き304.8m、高さ51.8m。いずれも大仏殿を上回ります。

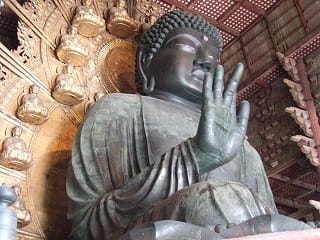

(東大寺の大仏殿)

ただし、「伝統的な建築物」という条件なら大仏殿が最大。建築物の最大・最小は高さで比べるようで、46.4mならスフィンクスも自由の女神(台座は別)も大仏殿の中にはスッポリ入るそうです。

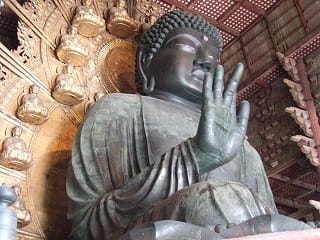

(スフィンクスや自由の女神より大きい大仏さん)

ところで、現在の大仏殿は再々建されたものですが、創建時や再建時に比べると小さくなっています。以前は幅(桁行)が86mありましたが、現在は3分の2の57m。奥行きや高さはほぼ同じ。

なぜ3割も縮小されたのか? 簡単に言えば「資金不足」ですが、私は経費のかかる遠隔地にしか必要な巨木がなかったからだと思います。

(再建時の模型。現在のものに比べると幅が長い)

寺社建築の主要材はヒノキ。東大寺の創建当時、奈良のヒノキはそれまでの宮殿建築で枯渇したため、滋賀県の田上山(たなかみやま)から入手しました。そのために、田上山はつい最近まで禿山でした。

その大仏殿も兵火で消失。鎌倉時代に再建されますが、その柱に使うヒノキは山口県から伐り出され、瀬戸内海→淀川→木津川→奈良のルートで運ばれました。当時すでにヒノキの巨木は関西になかったようです。

(明治の大修理で取り替えられた元禄再々建時の柱。材はスギ、周囲3.65m)

そうして再建された大仏殿も再び兵火で消失。元禄時代の再々建時には、同じ大きさでは無理なので縮小されたのです。その上、ヒノキの巨木が入手できなかったのか、柱にはスギを、しかも太さが足りないため数本を集成して使っています。

現在、柱の1本には「大仏さんの鼻の穴と同じ大きさ」という穴が開けられて子供たちがくぐり抜けていますが、その穴を見ると集成材であることが分かります。

(穴をよく見ると柱は集成材)

大仏殿の建築を知るまでは何となく「昔の文化は自然にやさしい」と思っていました。でも、世界最大の木造建築物を3回も建て、ほかにも多数の寺院や神社、宮殿、城を創建・再建するたびに天然の巨木を伐採したわけで、中には田上山のように禿山になった例もあったでしょう。そのことを考えると、「昔の暮らし=エコ」とは単純には言えないなぁと思います。

大仏殿は幅57m、奥行き50.5m、高さ46.4m。一方、アメリカのオレゴン州にある飛行船格納庫(現在は製材工場)は、幅90.2m、奥行き304.8m、高さ51.8m。いずれも大仏殿を上回ります。

(東大寺の大仏殿)

ただし、「伝統的な建築物」という条件なら大仏殿が最大。建築物の最大・最小は高さで比べるようで、46.4mならスフィンクスも自由の女神(台座は別)も大仏殿の中にはスッポリ入るそうです。

(スフィンクスや自由の女神より大きい大仏さん)

ところで、現在の大仏殿は再々建されたものですが、創建時や再建時に比べると小さくなっています。以前は幅(桁行)が86mありましたが、現在は3分の2の57m。奥行きや高さはほぼ同じ。

なぜ3割も縮小されたのか? 簡単に言えば「資金不足」ですが、私は経費のかかる遠隔地にしか必要な巨木がなかったからだと思います。

(再建時の模型。現在のものに比べると幅が長い)

寺社建築の主要材はヒノキ。東大寺の創建当時、奈良のヒノキはそれまでの宮殿建築で枯渇したため、滋賀県の田上山(たなかみやま)から入手しました。そのために、田上山はつい最近まで禿山でした。

その大仏殿も兵火で消失。鎌倉時代に再建されますが、その柱に使うヒノキは山口県から伐り出され、瀬戸内海→淀川→木津川→奈良のルートで運ばれました。当時すでにヒノキの巨木は関西になかったようです。

(明治の大修理で取り替えられた元禄再々建時の柱。材はスギ、周囲3.65m)

そうして再建された大仏殿も再び兵火で消失。元禄時代の再々建時には、同じ大きさでは無理なので縮小されたのです。その上、ヒノキの巨木が入手できなかったのか、柱にはスギを、しかも太さが足りないため数本を集成して使っています。

現在、柱の1本には「大仏さんの鼻の穴と同じ大きさ」という穴が開けられて子供たちがくぐり抜けていますが、その穴を見ると集成材であることが分かります。

(穴をよく見ると柱は集成材)

大仏殿の建築を知るまでは何となく「昔の文化は自然にやさしい」と思っていました。でも、世界最大の木造建築物を3回も建て、ほかにも多数の寺院や神社、宮殿、城を創建・再建するたびに天然の巨木を伐採したわけで、中には田上山のように禿山になった例もあったでしょう。そのことを考えると、「昔の暮らし=エコ」とは単純には言えないなぁと思います。

示唆に富む記事ですね。

ただ、私としては、どうせなら建立時の大きさに

復元して欲しい、と思います。

私の考えもエコじゃないですね(笑)

先日、雑誌の「ブルータス・カーサ」で日本の伝統建築を取り上げていて、大仏殿が紹介されていたので、刺激されてやっと書き上げました。

大仏殿は、まず大仏さんを鋳造してから建築されているそうですから、規模もすごいですが、技術もすごいです。