日本で最も高い五重塔は京都の東寺のもので、もちろん国宝。おもしろいことに、最も小さい五重塔も国宝に指定されています。

奈良の海龍王寺という小さなお寺にある五重塔は4m。東寺の五重塔が54.8mですから、10分の1以下。国宝になっているのは、小さいながらも歴史的に価値があるからでしょう。奈良の文化財修理の専門家も、その著書に「なりは小さくても味がある。仕事もビシッとしている」と書いています。

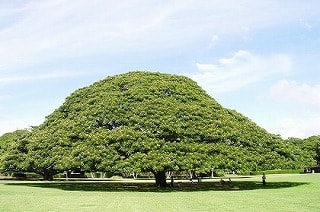

(海龍王寺にある日本最小の五重塔)

重要文化財に指定された五重塔が全国に25基あり、そのうち国宝に指定されているのは11基。うち5基が奈良県に、3基が京都府にあります。

こうした貴重な寺院建築は今でこそ保存継承されていますが、「廃仏毀釈」運動が巻き起こった明治時代には大きなダメージを受けました。経済的に苦しくなった寺院は仏像や寺宝、さらには建築物まで売りに出したようです。

(最小の五重塔が収められている西金堂)

例えば、奈良の円成寺は多宝塔を売却したために現在は残っていません。買われた後、関東方面に移築されたとか。さらに、現在は国宝に指定されている興福寺の五重塔も売りに出されました。結局、買い手がつかなかったために残され、現在は重要な観光資源として奈良に貢献しています。

(売りに出された興福寺の五重塔)

歳月の波だけでなく、そうした社会的・政治的な荒波にも耐えて生き残った文化財を目にすると、「よく頑張ったね~。あんたは偉い!」と声をかけたくなります。

奈良の海龍王寺という小さなお寺にある五重塔は4m。東寺の五重塔が54.8mですから、10分の1以下。国宝になっているのは、小さいながらも歴史的に価値があるからでしょう。奈良の文化財修理の専門家も、その著書に「なりは小さくても味がある。仕事もビシッとしている」と書いています。

(海龍王寺にある日本最小の五重塔)

重要文化財に指定された五重塔が全国に25基あり、そのうち国宝に指定されているのは11基。うち5基が奈良県に、3基が京都府にあります。

こうした貴重な寺院建築は今でこそ保存継承されていますが、「廃仏毀釈」運動が巻き起こった明治時代には大きなダメージを受けました。経済的に苦しくなった寺院は仏像や寺宝、さらには建築物まで売りに出したようです。

(最小の五重塔が収められている西金堂)

例えば、奈良の円成寺は多宝塔を売却したために現在は残っていません。買われた後、関東方面に移築されたとか。さらに、現在は国宝に指定されている興福寺の五重塔も売りに出されました。結局、買い手がつかなかったために残され、現在は重要な観光資源として奈良に貢献しています。

(売りに出された興福寺の五重塔)

歳月の波だけでなく、そうした社会的・政治的な荒波にも耐えて生き残った文化財を目にすると、「よく頑張ったね~。あんたは偉い!」と声をかけたくなります。