沖縄のヤンバルの森では、ヒカゲヘゴがあちこちで枝を広げていました。

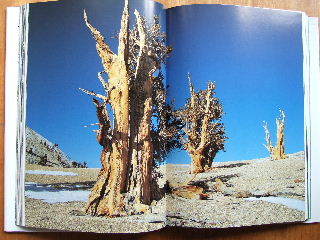

ヘゴの類は植物学的には樹木ではなく、木性のシダ植物という扱いになっています。ヒカゲヘゴは日本最大のシダ植物。写真の錦蛇のような模様は、枝が自然に落ちた痕です。

ゼンマイのような形をした新芽は、アク抜きすれば天ぷらや三杯酢で食べられるそうです。また幹の芯は煮込むと大根のような食感で、八重山諸島では祭りに欠かせない料理だとか。

私がヘゴに関心を持ったのは、これらの植物は樹木の祖先だからです。しかも、私たちはついこの間まで、この植物のお世話になっていました。恐竜がウロウロしていた時代、こういうシダ植物が地盤沈下などによって地中に堆積し、2億年から3億年後に掘り出したのが石炭です。

今では目にする機会さえほとんどなくなりましたが、昔は蒸気機関車やストーブなどのエネルギーとして頼っていました。私の母校でも教室の暖房は石炭ストーブでした。

私は「鉄っちゃん」ではありませんが、その懐かしい石炭に再会するために、京都駅近くにある梅小路蒸気機関車館に行ってきました。ここでは、短い距離ですが今でもSLが子ども連れの家族を乗せて走っています。

説明パネルによると、D51を1km走らせるために40kgの石炭が必要で、100km走らせるためにスコップで2000回も投入しなければならない重労働だったそうです。

この黒い石が、2億年だか3億年前まで今の樹木のように地球の野山で緑色の葉を伸ばしていたのかと思うと、何だか愛おしくなってきました。

ヘゴの類は植物学的には樹木ではなく、木性のシダ植物という扱いになっています。ヒカゲヘゴは日本最大のシダ植物。写真の錦蛇のような模様は、枝が自然に落ちた痕です。

ゼンマイのような形をした新芽は、アク抜きすれば天ぷらや三杯酢で食べられるそうです。また幹の芯は煮込むと大根のような食感で、八重山諸島では祭りに欠かせない料理だとか。

私がヘゴに関心を持ったのは、これらの植物は樹木の祖先だからです。しかも、私たちはついこの間まで、この植物のお世話になっていました。恐竜がウロウロしていた時代、こういうシダ植物が地盤沈下などによって地中に堆積し、2億年から3億年後に掘り出したのが石炭です。

今では目にする機会さえほとんどなくなりましたが、昔は蒸気機関車やストーブなどのエネルギーとして頼っていました。私の母校でも教室の暖房は石炭ストーブでした。

私は「鉄っちゃん」ではありませんが、その懐かしい石炭に再会するために、京都駅近くにある梅小路蒸気機関車館に行ってきました。ここでは、短い距離ですが今でもSLが子ども連れの家族を乗せて走っています。

説明パネルによると、D51を1km走らせるために40kgの石炭が必要で、100km走らせるためにスコップで2000回も投入しなければならない重労働だったそうです。

この黒い石が、2億年だか3億年前まで今の樹木のように地球の野山で緑色の葉を伸ばしていたのかと思うと、何だか愛おしくなってきました。