先日、京都の森の本を読んでいたら、私がいつも散歩している大吉山の植生変化が記してありました。

標高130mの小さな山ですが、現在はスダジイやツブラジイのシイ類が優先種で、あとは落葉樹のコナラ、そしてアカマツが少々といった植生。加えてサクラやイロハモミジ、ツツジなどが植樹されています。常緑広葉樹が多いので、冬でも少し薄暗い感じの森です。

(特に北斜面は典型的なシイ林)

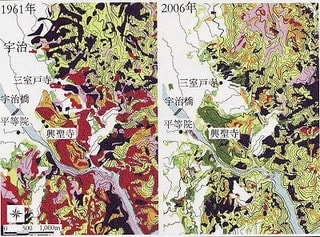

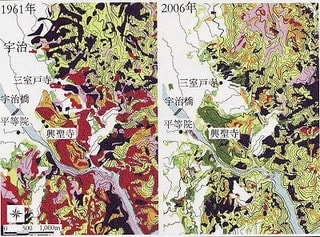

ところが、約50年前の1961年の調査では、アカマツが優先する落葉広葉樹林だったようです。下の図は左が1961年、右が2006年の植生分布。赤がマツ林、紫がマツとヒノキの混交林、濃い緑が常緑樹林、薄い緑が落葉広葉樹林。散歩コースは「興聖寺」と記してあるあたりで、昔はマツ林が中心だったことが分ります。

こうした植生変化は京都市内も共通していて、昔は建築材や燃料として木を伐採し、落ち葉を肥料として持ち出したために、痩せた土でも育つアカマツが優先していました。ところが、燃料革命によって森に人の手が入らなくなったためにシイ類が優先し、さらに1970年代に広がった松枯れ病によってアカマツが衰退したそうです。

(今でも所々にアカマツが生えています)

京都府では現在「モデルフォレスト運動」を展開しています。カナダで始まった森林活動で、日本では京都府だけが取り組んでおり、全国から注目されているようです。その活動の一つとして、大文字山や嵐山、清水山などを昔の植生に戻そうという試みが行われています。

標高130mの小さな山ですが、現在はスダジイやツブラジイのシイ類が優先種で、あとは落葉樹のコナラ、そしてアカマツが少々といった植生。加えてサクラやイロハモミジ、ツツジなどが植樹されています。常緑広葉樹が多いので、冬でも少し薄暗い感じの森です。

(特に北斜面は典型的なシイ林)

ところが、約50年前の1961年の調査では、アカマツが優先する落葉広葉樹林だったようです。下の図は左が1961年、右が2006年の植生分布。赤がマツ林、紫がマツとヒノキの混交林、濃い緑が常緑樹林、薄い緑が落葉広葉樹林。散歩コースは「興聖寺」と記してあるあたりで、昔はマツ林が中心だったことが分ります。

こうした植生変化は京都市内も共通していて、昔は建築材や燃料として木を伐採し、落ち葉を肥料として持ち出したために、痩せた土でも育つアカマツが優先していました。ところが、燃料革命によって森に人の手が入らなくなったためにシイ類が優先し、さらに1970年代に広がった松枯れ病によってアカマツが衰退したそうです。

(今でも所々にアカマツが生えています)

京都府では現在「モデルフォレスト運動」を展開しています。カナダで始まった森林活動で、日本では京都府だけが取り組んでおり、全国から注目されているようです。その活動の一つとして、大文字山や嵐山、清水山などを昔の植生に戻そうという試みが行われています。