奈良県御所市で弥生時代前期(約2400年前)の埋没林が発掘され、その現地説明会が8月7日に行われました。

宇治から電車を乗り継いで2時間はいいとして、炎天下、最寄り駅から徒歩40分というアクセスに一瞬ひるみました。しかし、約200本の樹木がほぼ当時のまま発掘され、うち186本の樹種が同定されたと知り、二度とない機会なので覚悟を決めて足を運びました。

発掘されたのは3000㎡の森と1700㎡の水田。洪水による厚さ1~1.5mの土砂で真空パックされたため、当時の状態のまま残ったそうです。

手前が水田、向こうが森

森のゾーン

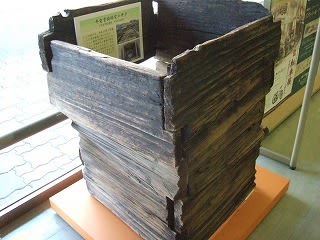

森ゾーンには黒く変色した樹木がニョキニョキと生えています。土砂より上の部分は枯れたり腐ったりして消滅し、埋まった部分だけが残ったわけです。倒木は長いまま残っています。

最も多い樹はヤマグワで44本、以下ツバキ(39本)、カエデ(21本)、イヌガヤ(12本)と続きます。ヤマグワは器に、ツバキは杵に、イヌガヤは弓に利用しただろうと推測されています。

カエデ

クリの倒木。乾燥して劣化しないように散水中

オニグルミは樹だけでなく、人為的に割られた殻も発見されており、食糧として利用していたようです。トチノキもありました。現在ではもっと標高の高い所で自生する樹ですが、当時はもう少し冷涼な気候だったのでしょう。

トチノキ

驚くべきことに、人や動物の足跡まで残っています。面白いのは、ヤマグワの周囲を歩いた人の足跡。洪水の直前に、木を切るとか実を採るために物色したのでしょう。2400年前の人間の生活が目に浮かぶようです。

ヤマグワの周囲を歩いた人の足跡

動物(イノシシ?)の足跡

もう一つ特記すべきは、エノキの伐採痕。焦げ目があるので、樹の繊維を焼き切りながら石斧で伐採したのではないかと言われています。

石斧を使って古代の伐採を再現した学者によると、針葉樹は柔らかいので伐採しやすいと思われたものの、石斧がボンボン跳ね返るので、硬い広葉樹の方が伐採しやすいそうです。その智恵に加えて、弥生人は焼きながら切るという技を持っていたわけです。

焦げ目のあるエノキの伐採痕

こんなアクセスの悪い場所に来る人は少ないだろうとタカをくくっていましたが、最寄りの駅では30人以上が降りてゾロゾロと歩き始め、会場には100人以上が集まっていました。私も物好きですが、考古学ファンにも物好きな人が多いですね~(笑)。