電脳六義園通信所別室

僕の寄り道――電気山羊は電子の紙を食べるか

寺田寅彦の坂道

2014年3月31日(月)

寺田寅彦の坂道

●

00

寺田寅彦の随筆集『柿の種』の中にとりわけ味わい深い一編がある。人間とインターネットが抜き差しならない関係になった時代のせいか、何度読んでも違った角度から考えさせられることが多い。ときどき読み返してみたくなるので全文を引用しておく。

01

田端の停車場から出て、線路を横ぎる陸橋のほうへと下りて行く坂道がある。

そこの道ばたに、小さなふろしきを一枚しいて、その上にがま口を五つ六つ並べ、そのそばにしゃがんで、何かしきりにしゃべっている男があった。

往来人はおりからまれで、たまに通りかかる人も、だれ一人、この商人を見向いて見ようとはしなかった。

それでも、この男は、あたかも自分の前に少なくも五、六人の顧客を控えてでもいるような意気込みでしゃべっていた。

北西の風は道路の砂塵をこの簡単な「店」の上にまともに吹きつけていた。

この男の心持ちを想像しようとしてみたができなかった。

しかし、めったに人の評価してくれない、あるいは見てもくれない文章をかいたり絵をかいたりするのも、考えてみれば、やはりこの道路商人のひとり言と同じようなものである。(大正十年十二月、渋柿):寺田寅彦『柿の種』より

02

この随筆が書かれたのは関東大震災の二年前であり、当時の田端駅は今とはちょっと違う場所にあった。鉄道による貨物輸送が発達し田端に大きな貨物操車場をつくる計画がもちあがり、それに伴って田端駅改良工事が 1912(明治45)年に始まった。そのため現在の田端駅よりもっと北側、田端トンネル手前に仮設駅が設置されたのだ。

03

1915(大正4)年の地図を見ると初代田端大橋(江戸坂跨線橋)がすでに完成しているが、田端高台通りから右カーブしてその田端大橋へと向かう二代目江戸坂が途中で左に分岐し、田端仮設駅へと向かう道が描かれている。田端操車場は 1916(大正5)年に完成しているが、寺田寅彦が「田端の停車場から出て、線路を横ぎる陸橋のほうへと下りて行く坂道」で道路商人のひとり言を聞いた冬の日には、まだ仮設駅舎のままだったことがわかる。

田端仮設停車場から江戸坂分岐まで上る道

04

現在は JR の施設内へ向かう道になっている江戸坂からの分岐を入ってみると、カーブしながら線路の方へ下りて行く道になっている。大正十年十二月の寺田寅彦は田端の仮設停車場を出てこの坂を上り、江戸坂に合流して坂を下って行ったのだろう。道路商人の心持ちを想像しようと試みながら歩く、寺田寅彦の心持ちを想像しながら、春の風に吹かれて歩いてみた。

江戸坂に合流して田端大橋と現在の駅舎へと向かう道

●

人間と荷物

2014年3月30日(日)

人間と荷物

●

00

東海道線普通電車に、リュックを背負って、バッグを提げ、車付きコロコロを引いた若い豊満な女性が乗り込んできて、向かいの空席に腰掛けようとしている。大変な荷物持ちである。

01

まず腕に提げたバッグを網棚にのせ、続いて背負ったリュックを外して網棚にのせていたら電車が発車し、立てかけてあったコロコロが倒れそうになったので、慌てて引き手を掴んだら、床にスマフォが飛んだ。

02

この陽気で暑くないのかと思うほど厚着してマスクをかけ頭にベレー帽をのせており、慌てずにスマフォを拾い上げると、落ち着いて腰を下ろして脚を組み、小指を丸めたタッチアンドスワイプでスマフォをいじり始めた。

03

次の駅で痩せてがに股気味の高齢女性が乗ってきて、若い豊満で厚着してベレー帽をかぶった女性の隣にドスッと腰掛け、腕に提げたたくさんの買い物バッグや紙袋を脇にガサッと置いた。

04

ガサッと置いた荷物をいまいましげに睨みつけると、おもむろに中身を引っ張り出しにかかり、たくさんの袋をひとつの袋にまとめたいらしい。手際が悪いので作業がうまく行かなくてガサガサと音ばかりうるさく、隣りでスマフォを弄っている女性に肘うちを喰らわせたりしながら、ますます眉がつり上がって怒っているように見える。

05

ようやくひとつにまとまったら、今度は空になった袋を畳んでリュックにしまいたいらしいが、背負ったまま腰掛けたので、まずリュックを背中からおろさなければならない。

06

立ち上がってやればいいのに腰掛けたままリュックを外そうともがくので、隣の女性にぶつかってうまく行かない。隣の女性がちらっと顔を向けたので迷惑をかけているのに気づいたらしいが、「悪いのはこの荷物どもだからね」とでも言うように眉をしかめて格闘している。

07

ようやくリュックがはずれ袋どもをしまい終えたら、もう終点熱海駅が近いとアナウンスが流れている。スマフォを弄っている女性の肘にまたぶつけながらリュックを背負い、ひとつになった袋を持って降車扉の方へよたよたと歩いて行った。

08

若くて豊満で厚着してマスクをかけベレー帽をかぶった女性はスマフォをしまい、前とは逆の手順で、まずリュックを網棚からおろして背負い、バッグをおろして左腕に掛け、コロコロの引き手を持って、忘れ物がないか振り返りながら歩いて行った。

09

落ち着いて手順を考え、周りの迷惑にならない方法で、腹を立てずに落ち着いて物事ができるというのは、性格というより年齢による体力差なのだと思う。年をとると段取りが悪くなり、それが他人のせいであるかのように怒りっぽくなる。豊満で厚着してマスクをかけベレー帽かぶってたくさんの荷物を持ち、それでもスマフォを弄る余裕があるのは若いからだ。年をとったら身軽な格好で暮らして、人生の荷物はどんどん減らした方がいい。

3月29日は静岡県立中央図書館に調べ物帰省した。往復東海道線普通電車に乗り、駒込を5時に出て19時過ぎに帰り着いた。沿線では桜が咲き始め、六義園は落として道で溶けたキャンディに蟻が群がるような人出だった。

●

おたがいさまの思想

2014年3月29日(土)

おたがいさまの思想

●

00

道端で見かける側溝に用いるコンクリート製の部材は、見た通りの名前で「L 形側溝」といい、JIS などで規格化されている。

01

コンクリートを固めただけのものと鉄筋コンクリート入りの L 形側溝があり、折れ曲がった縁の高さの違いにより、車乗入れ部用とか、歩行者横断及び車いす乗入れ用とか、境界・L 形曲線用 R ブロックという歩道巻込み部や道路曲線部に用いるカーブしたものなどがある。

02

道路に面した居住者の段差解消のための渡り石ブロックという製品も用意されているが、盛り土された家の基礎が一段高い家への石段として、ひっくり返した L 形側溝が使われているのを昔から目にし、その軽妙なアイデアを今でも微笑ましく思う。

03

鍵型をしたものを、もう一つ 180 度回転させてのせると必ず平行四辺形になる。その原理を利用して蓋を兼ねた石段にしているわけだが、うまいことを考えたなあと感心してしまう。

04

こういう形の組み合わせ方の工夫には日常生活で時折出会う。例えば左右一組の靴を箱にしまうときなどがそうで、 L 形や三角形の断面を持つ物体の特性を利用している。

05

そういう組み合わせ方を言葉で簡潔に言い表すことは難しく、適切な言葉が見当たらない。「たがいちがいに組み合わせて」と言ってみたくなるが、たがいちがいはもっと別の状態を言う。

06

たがいを言い表す漢字「互」はまさに L 字型を組み合わせたものなので、「同じものを『互』型に組み合わせる」と言えば適切な気もするが意味が伝わりにくいだろう。

07

エルビス・プレスリーが歌ってヒットさせた曲に「A Fool Such as I」があり、「バカはおたがいさま」などという邦題がついていたが、うまいこと訳したものだと思う。

08

たがいが補い合って、双方の利益になるような関係はうまく言い表せないからこそ愉快であり、「ははは、おたがいさまですから」などと言って笑いあうことができる。街角で見かける L 形側溝を組み合わせた段差解消はまさに「おたがいさま」、助け合いの思想を視覚化したものなのかもしれない。

●

錆色の町

2014年3月28日(金)

錆色の町

●

00

啓蟄を過ぎると虫だけでなく人もまた活発になるようで、寝床や、家や、町から出たくなる。出たくならなくても自然に体が動いてしまい、気がついたら寝床や、家や、町から出てしまっていたという感じが人間の啓蟄に近いかもしれない。

01

仕事をしていて昼食どきになったら、腹が減るというより歩きたくなったので、薄手のパーカーを羽織って外に出た。風を切ってする早歩きが心地よい季節になった。自然と一体になって気持ちがおおらかになったので、春の空気を花粉と一緒に思い切り吸い込んでみた。

02

歩くと心だけでなく身体も活性化する。ちょっと歩いただけで臓器が活性化し、田端駅前を過ぎたあたりで空腹を感じたので、評判の立ち食い蕎麦屋に寄ってみようと思ったらポケットに財布がなかった。

03

田端駅前の跨線橋を渡り、下町におりて東北本線の踏切を渡り、田端新町三丁目交差点で明治通りを左折すると、ここから尾久駅前あたりまでの道路沿いが「中古機械屋通り」となり、中古の工作機械などを扱う店が並んでいる。

04

店の前を歩くたびに金属加工機独特の油臭いにおいが漂い、小学生時代を過ごした北区王子の町を思い出す。鉄までが匂うような春の散歩に相応しい。「春は鉄までが匂った」というのは小関智弘の書いた本の書名だが、それは直木賞候補になった「錆色の町」の結びの言葉から来ている。

05

『春は鉄までが匂った』は読んだが、「錆色の町」は読んだことがないので調べたら、現代書館発行、小関智弘著『羽田浦地図』に収録されていることがわかったので古書で注文した。「雀のくる工場」「錆色の町」「羽田浦地図」「祀る町」の四編が収録されているという。

06

「羽田浦地図」は1984年7月にNHKテレビドラマ人間模様として四回連続放送され、素晴らしい番組づくりで感動した記憶がある。その原作になったのが「錆色の町」と「羽田浦地図」なのだそうで、届いて読み始めるのが楽しみな春である。

●

【水の高さ】

【水の高さ】

00

サイフォン構造などを持たない流れでは、水は必ず高い方から低い方へと流れる。遠く隔たった場所へと水を引こうと思ったら、長い斜面を維持したまま水路を引かなければならないわけで、それはたいへんな土木技術だと思う。高低差をちびちび倹約して引き延ばし引き延ばししながら使わなくてはならないからだ。

01

多摩川から取水して武蔵野台地を東に流れ、四谷大木戸の水番所で江戸市中に配水された玉川上水の長さは43キロもある。どれくらいの高さを持つ場所から取水しているのだろうと羽村取水堰まで見に行ったことがあるが、電車で行ってもげんなりするほど遠いことにまず驚いた。

静岡県清水区大内の観音沢川。農地へ水を引く取水口のために、堰を設けて水位調節をしている。

02

静岡市清水区にある日本軽金属蒲原製造所が今月31日をもってアルミ電解事業を終えるという。大量の電力を使うアルミ製錬だが、ここ蒲原製造所は富士川の水を使った自前の発電施設を有することで、電気代の高騰にもかかわらず1940年の操業開始以来、世界有数の工場であり続けたという。

03

東海道線に乗ると富士川駅と新蒲原駅の間に、山の上から下りてくる太いパイプがあり、幼い頃から気になっていたそれが日本軽金属蒲原工場自慢の発電施設である。日本軽金属富士川第二発電所といい、運転開始は昭和18年で、富士川上流の富士川第一発電所で放水した水などをパイプでここまで引いているという。第一発電所は柿元ダムにより安定した発電用水量を確保しているからだ。

04

この富士川第一発電所の放水地点と、富士川第二発電所が水を落とすポイントの高度差がどうなっているか知りたい。玉川上水は武蔵野台地の尾根筋を選ぶことで高さを節約しながら引かれているというが、富士川第一発電所は身延線十島駅と井出駅の間にあり、富士川第二発電所まで直線距離で16キロ以上ある。間に越さねばならない富士川の流れもあるわけで、ふたつの発電所を結ぶ地中の水路はどうなっているのだろうと、Googleの航空写真を眺めながら首を傾けている。

●

カラスの春

2014年3月27日(木)

カラスの春

●

00

三月から四月にかけてはカラスが巣材を運んで巣作りをする時期にあたる。桜が開花し、夜間ライトアップも始まって賑やかな六義園も、今日はあいにくの雨である。仕事場に来たらカラスが呼び交わす声が聞こえたので、カーテンを開けたら樹上にかけられた巣のそばに、つがいと思われるカラスの姿があった。

01

カラスは一夫一婦制のもと協力して営巣するが、この巣は近所のマンションベランダから失敬してきた、カラフルな針金ハンガーを寄せ集めてできており、秋の台風や冬の大雪でもびくともしない頑丈なものなので、たいした手入れもせず今年も使えそうに見える。

02

それでも何か気に入らないところでもあるのか、あたりの枝を咥えて折り取ろうと奮闘しており、そばでもう一羽が大声で鳴いて声かけをしている。本気で巣を修繕しているのか、恋の儀式なのかは判然としない。やがて葉が生い茂って巣が見えなくなると、しきりに出入りするカラスを見るようになるので、子育ての季節は木々の芽吹き具合と歩調を合わせているのだろう。

●

三角形の秘密

2014年3月27日(木)

三角形の秘密

●

00

トウモロコシを使った三角形のスナック菓子がある。テレビコマーシャルにはそのお菓子に手足が生えてベレー帽をかぶったキャラクターが登場し、「…三角形のヒミツはね」と繰り返し唄って踊るので三角形の秘密って何だろうと楽しみにしていると、「…教えてあげないよ」と言われて結局教えて貰えない仕組みになっている。教えて貰えないなら自分で考えるしかなく、自分で考えてでも知りたい不思議さが三角形にはある。

01

三角形というと階層構造が思い浮かぶ。三角形が階層構造であることを初めて意識したのは中学生の頃だったと思う。学校という場所はあまり行きたくない場所で、それでも小学校と中学校は義務教育なのでたくさんの子どもが集められている。高校より上は行かない人、行けない人が現れて次第に構成人数が減ってくる。社会人になると職場や家庭で生活を共にする人びとが限られ、やがて仕事もできない年齢になるとさらに人付き合いが減り、最後は結局ひとりぼっちになってしまう。世の中を人数構成から見るとそういうピラミッド型になるのだと気づき、それは貧富の差も同じ事なのだなと思ったのがその頃だ。

02

やがて大人になり、社会の仕組みも歳をとり、人口分布のピラミッドや、国民所得の階層構造が、きれいな三角形ではなくなっていくのを見ながら、それでも階層構造というと三角形を思い出し、どうして人は物事を上下のある階層として考えがちなのかということが気になってきた。世の中を上下のある階層だと考えるから三角形が思い浮かぶ。三角形を上下という考えで眺めると、頂点が尖って閉じているのでそこが行き着く先であり、その先に精神的高みなど無いようにしか見えない袋小路になっている。三角形は希望を生みにくい。

03

三角形がピラミッドだとすると、人は高みをめざすなら階段を上らなくては行けないし、その階段自体が人間であるという悪夢も思い浮かぶ。あるいは三角形が平面の世界だとしたら、その頂点という隅っこは限りなく点に近い息苦しい世界であり、人は押し合いへし合い他人を押しのけ合って生きているように思えてしまう。いっそのこと図形として考えることなどやめてしまえばよいと思うのだけれど、図形化は手っ取り早く理解した気になりやすいという抗いがたい魅力を持っている。三角形の秘密は図形化するという人の行為の秘密なのかもしれない。

04

人とその暮らしについて考える道具として図形化してしまう時、せめて上下方向の階層ではなく横方向への分布として捉え直すための工夫が、障害や看護などさまざまな分野でなされている。ピラミッド図を台形にしてみたり帯にしてみたりという工夫を見ていると、それは階層的思考から脱出するための試みのように思え、三角形の秘密という呪縛の解き方なのだと思う。悩みごとを抱えている自分には、悩みを図形化していないか、その図形が三角形になっていないか、それを横への広がりにしてシフトさせてみることはできないかと、自問してみることにしている。

(雑誌「Juntos」76号のために書いたものを転載)

●

【山を見る】

【山を見る】

00

竹の塊のようになってしまった帆掛山の竹林伐採が少しずつ進んでいる。この山の麓に我が家の墓があり、赤地原と字名にあるような崩れやすい土質なので、竹に山を覆われるのも崩落防止の観点からいたしかたないと思っていたけれど、あまり良いことでもないらしい。竹が根を張った山の斜面がまとまって広範囲にずれ落ちる危険性があるらしいのだ。

01

幼い頃、この山の麓で暮らしたことがある。この季節になると祖父が山の頂きを指さし、

「ほう、山の上っ面(つら)の線が見えっつら、あそこへと桜ん植わさってるのが見えるか?」

と清水言葉でなまって言いながら指さし、梶原山から一本松へと連なる稜線に何本か桜があって、この季節になるとぽつりぽつりと花開いているのがさみしげに見えた。

02

当時は大内観音霊山寺までの山道を除けば一面のみかん山で、みかん以外の木があると目立ってよく見えたので、稜線の形とひょろりとした樹影たちが、いまでも影絵のように記憶に焼き付いている。半世紀以上前のことだ。

03

竹の伐採が進むなかで、竹以外の木は残してあるようで、竹に埋れて樹齢を重ねた樹々が現れて驚かされる。白い幹があちこちに見えるのは白樺だろうか。民俗に関する資料を読むと、白樺の樹皮は剥かれて商品とされ、お盆の迎え火送り火として燃やされたという。里山に白樺があってもおかしくはないとはいえ、ちょっと意外だった。

04

しずてつジャストライン北街道線、静岡駅行きバスを待ちながら帆掛山を眺めていたら、電線の上で同じ方角を眺めている土鳩がいた。同じ方角を見ていても全く違うものを違う映像として見ているに違いないのだけれど、互いに違う映像から鬱蒼としたものを伐採して薙ぎ払ったら、視覚の山肌に共通な何かが残るだろうかとぼんやり思う。

*写真は2014年3月22日(土)に撮影したもの。

●

【花咲か爺さんの散策マップ】

2014年3月25日(火)

花咲か爺さんの散策マップ

●

00

年が明けてから月に2回のペースで静岡県立中央図書館に調べ物帰省をしている。駒込駅午前5時発の山手線に乗り、東海道線草薙駅8時20分着では開館時刻まで間があるので、緑豊かな丘陵の道をのんびり歩いている。

01

冬枯れの木々にも美しい樹形をしたものがあり、きれいだと言葉にして話したり書いたりしたいこともあるが、葉を落とした木々の名を言い当てることはとても難しい。

02

図書館入り口近くに置かれたラックの中に、静岡県埋蔵文化財センターが発行した地図があったのでもらってきた。同センターや静岡県立大学、静岡県立美術館、静岡県立中央図書館がある駿河区谷田は日本平麓の丘陵地で、古墳などの遺跡も多く見つかっており、そのあたりを散策するためのガイドマップになっている。

03

もらってきたガイドマップを広げて眺め、裏返したら草木編で草木の分布と種類がわかるようになっていてびっくりした。日本は緑豊かな国なので、住み慣れた街を歩く時も、目についた草木の名前がわかる地図があったらどんなに良いだろうと思うことが多い。そういう地図の良いサンプルになっている。

04

緩やかな坂道をのぼり、図書館に着く手前に美しい樹形の木があり、毎回きれいだなと思いながらも言葉にできずにいた。埋蔵文化財センター発行の地図を見たら、その木の名前がユリノキだったのでびっくりした。ユリノキは皇居周辺や近所の理化学研究所跡地近くにもあり、葉や花が特徴的なのですぐにそれとわかるが、冬枯れの姿が美しいことを初めて知った。

05

木の名前がわかったら、モノクロームの写真に色がついたように、世界の見え方が変わるのが面白い。灰を撒かず枯れ木に花を咲かせる方法は、お伽話のお爺さんが死んだポチの名を忘れないように、木々にもそれぞれ名札をつけてあげることかもしれない。

●

いただきます

2014年3月24日(月)

いただきます

●

00

食事前の「いただきます」に「はいどうぞ」と返事をするのはおかしい、「いただきます」は作ってくれた人に言う言葉ではないんじゃないかと義母と話したことがある。「じゃあ誰に言うん?」と聞くので「神様じゃないかな」と答えたら「あらそーお?」と怪訝な顔をされ、熱心なクリスチャンである義母なのでちょっと意外な気がした。

01

だが考えてみたら、神様が自分の似姿としてお造りになった人間が、神様の似姿である人間に「はいどうぞ」と言っても構わないではないかという意見だったのかなという気もし、確かめてみたいが義母は呆けて遠いところへ行ってしまわれた。

02

義母が暮らしていた富山は真宗王国であり、浄土真宗では人に食べられることで命をくれる生き物たちへの感謝として「いただきます」と言う。それでは食後の挨拶はどうかというと「ごちそうさまでした」であり、食材を求めて走り回ってくれた人への感謝なのだという。

03

とはいえ「ごちそうさまでした」にたいして「おそまつさまでした」と答えてしまうと、「いただきます」という食べられることで命をくれる生き物たちへの感謝が台無しになってしまうように思うのだ。

04

食後もやはり命をいただいた生き物たちに感謝するなら「いただきました」がふさわしい気がするが、郷里静岡県では「いただきました」が広く用いられ、学校でもそう教わったという人が多い。長野県とも言語的つながりが深い静岡だが、長野でもやはり「いただきました」を用いるという人たちがいる。

(月刊誌 Bricolage 226号に原稿を書くための枕話)

●

中華食堂のテレビ前

2014年3月23日

中華食堂のテレビ前

●

00

昼食は学生時代から通っている中華食堂に行ってみた。昔から野球好きたちが常連の店なので、きっと春の高校野球中継でも見ながら昼食を食べているのだろうと思って出かけたのだけれど、みんなで NHK のど自慢などを見ている。ちょうど野球の話になり、「プロ野球を熱心に見てると高校生のは子どもっぽくて見てられねえんだよなあ」などと言って笑いあっている。

01

学生で暇だった頃は地方予選から見に行くほど高校野球好きだったが、昼間高校野球を見てしまうとプロ野球のナイター中継など、腹の出たオヤジたちがちんたらやっていて見るに堪えないと思うことが多かったのだけれど、逆の人たちもいるんだなぁと面白かった。

02

昼間っから焼酎のマイボトルを置いてロックでちびちび飲んでいるオヤジが NHK のど自慢を見ているので、店の主人がご機嫌を取るように「○○さんはちゃんとカラオケ教室に通って習ってるから、こんな素人の歌なんて聴いてらんないでしょう」と言ったら憮然としていた。

03

「おれはカラオケ教室になんか通ってないよ。あのセンセーはちゃんと音大の声楽科を出て、ちゃんとボイストレーナーの資格も持ってんの。おれらが歌いやすいようにカラオケを使ってるけど、ちゃーんとした歌を習ってんだよ」「へぇー、たいしたもんなんですねえ」「そう、たいしたセンセーなんだよあの人は」。野球もカラオケも、たいしたもんは人それぞれである。

●

となりのオヤジ

2014年3月22日

となりのオヤジ

●

00

対面して着座する四人掛けボックス席の東海道線では、ドア脇の二人掛け席に座ることにしており、この席が気疲れしないので好きだ。真鶴から釣り帰りのオヤジが乗って来て座りたそうにキョロキョロしていたが、空席にありつけなかったので、ふてくされた様子で通路にドンとクーラーボックスを置き、それに腰掛け缶ビールをプシュッとあけて飲み始めた。

01

小田原で隣席が空いたのでオヤジが横に座ることになったのだが、つまみの珍味がひどく臭い。臭い珍味を食べてはビールを飲むということを交互に繰り返しながら時折「ぐぇ!」とゲップをし、隣り合わせなので耳元でつぶやくように聞こえてしまう。左耳が難聴でよかった。

02

せっかちそうで落ち着きのないオヤジが、ビールを飲み終えたら身体中のポケットを探ってもぞもぞしている。もぞもぞするたびに肘や尻がぶつかるので、こちらまで落ち着きがない感じで不快である。しばらくもぞもぞして見つけたものをつかみ出したら飴玉で、このオヤジは臭い珍味でビールを飲んだ後で甘い飴を舐めるのだ。

03

隣席で飴を舐められるのは構わまいけれど、舐めながら舌打ちしたり小声でつぶやくのが気味が悪い。そのうちガリガリガリっとすごい音がするので横目で見たら、不機嫌な顔をして飴玉を噛み砕いている。粉砕して飲み込むと、また次のを口に放り込み、ちょっと舐めるとまたガリガリガリっと噛み砕くということを繰り返している。そのガリガリを聞きながら、今こうして iPhone でとなりのオヤジの悪口を書いているわけだ。

04

ガリガリオヤジが突然プツッ!と切れたように立ち上がり、戸塚駅でせかせかと降りて行ったので、ガリオームのひどいラジオを消したように静かになった。あれはきっと家族が大変な思いをさせられるタイプのオヤジだなと思う。たしかレイモンド・チャンドラーがフィリップ・マーロウに、ビールをちびちび飲む男は信じないと言わせていたが、自分の場合は考え事しながら飴玉をガリガリ噛み砕く男が嫌いで、それは妻や娘を泣かせていた晩年の義父がそうだったからだ。

●

【墓参り帰省と図書館通い】

【墓参り帰省と図書館通い】

00

「墓参りはついでにするもんじゃないよ」

というのが亡き母親の口癖だった。というわけで “墓参りのついで” に静岡県立中央図書館で調べ物をするのだと墓前で言い訳することにし、駒込駅午前 5 時発の山手線外回りに乗った。この時刻の山手線はすでに満席であり、東京駅に着き 5 時 20 分発普通電車沼津行きに乗る頃、これから始まる長い一日の夜が明けてきた。

01

今年に入って静岡県立中央図書館に通っての調べ物を始めた。図書館に直行する日は草薙駅で下車し、駅近くのコンビニでおにぎりを買い、途中のひょうたん塚公園で朝ごはんにする。今日は先に墓参りするので清水駅下車になるわけで、どうしようかと考えていたら、改札脇の売店で江尻東にある末廣鮨の折詰が買えることを思い出した。グッドアイデアではあるけれど、ちょっと到着時刻が早すぎる気もする。

02

清水駅に着いて Suica の精算を済ませ、改札を出て売店前に立ったら、店頭に置かれたワゴンに昔懐かしい富士製パンの「ようかんぱん」があった。さらに売店内に入ったら「昔ながらのしみずのパン」という手づくりポップもあってそちらにも興味をひかれたが、月・水・金限定ということで入荷がなかった。

03

商売とはいえ鮨屋はそんなに早起きじゃないだろうという予感が的中してしまい、末廣鮨の折詰はまだ棚になく、仕方ないので「ようかんぱん」を一つ買うことにして、レジに持って行ったら、末廣寿司からできたての折詰を持った女性が配達に来ているところだった。やった!グッドタイミングと思い、レジの女性も清水弁でそう言っていた。

04

「そのいなり寿司もらってもいいですか」

と聞いたら

「いなり寿司だけのと、いなり・玉子というのがあります」

とい言うので「いなり・玉子」にした。いなり寿司の数を減らして、かわりに厚焼き卵を入れてあるのだろうと思って買ったのだけれど、後ほど開けてみたらそうではなかった。

05

駅前バスターミナルからしずてつジャストラインバス北街道線に乗るのだけれど、到着まで15分ほどあるし、日当たりのよいベンチがポカポカと春らしくて暖かいので、買ったばかりのいなり・玉子を開けて朝食にした。なんと菜の花色の玉子はにぎり寿司で、すし飯と卵焼きの間に赤い魚卵が挟んであるのが切り込みから見える。見た目もきれいだが味もすばらしく、いなり寿司も蓮根の歯ざわりと白胡麻の香りが効いていてたいへん品よく仕上がっている。これで420円というのは非常にお買い得で、買い込んで電車に乗るなら最強の駅弁かもしれない。

06

バスが来たので乗り込み、清水の町並みを眺めながら富士製パンの「ようかんぱん」を食べてみた。中にあんこの入ったあんぱんの真ん中を凹ませてバタークリームをトッピングしたもので、そこまではありそうな取り合わせなのだけれど、上を覆うチョコレートのようなコーティングが、羊羹であるというのがユニークなネーミングの由来となっている。かつては静岡のパン屋でよく作られていた手間のかかるパンなのだという。

07

このあと墓参りをして、静岡県立中央図書館にまわり、昼食も食べずひたすらマイクロフィルムリーダーで調べ物をした。午後三時になってそろそろ頭がしびれ集中力が切れて来たので、しずてつ電車で静岡に出て夕飯の買い物をし、鈍行列車に乗って帰ることにした。

08

16 時 29 分発普通電車熱海行きが入線してきたがすでに満席で、座っているほとんどの客が降車せず、みんな静岡以西から乗車して来て、さらにその先まで行くらしい。熱海駅に着いたらみんな東京行きに乗り換えるので、この人たちは静岡以西から来て熱海以東まで普通電車を乗り継いで行く人たちなのだ。東京静岡間を普通電車で往復していると言うとよく呆れられるが、もっと遠距離を普通電車で移動する人たちもいるということだ。乗り継ぎは熱海始発なので辛うじて座ることができ、根府川あたりで長い一日が夕暮れとなった。

●

カメと布団と啓蟄

2014年3月21日

●

カメと布団と啓蟄

00

啓蟄とは大地が温まって虫たちが地中から這い出したくなる時候をいうが、まだ寒いとはいえ三月に入ると、暖房をつけていないヒトの寝室も温度が上がってだんだん寝相が悪くなり、寝ている布団の中に引っ込めていた手足が外に出るようになる。

01

大地を布団に、手足を虫にたとえれば、春になってヒトの寝姿が乱れるのは啓蟄と似たような現象であるとも言えるけれど、格好から想像すると布団を甲羅がわりにしたカメに似ている。

02

冬眠中のカメは手足だけでなく頭も甲羅の中へ引っ込めていると思われるが、ヒトはたいがい頭を布団の外に出して寝ており、ご丁寧に首から上がまな板のような枕の上にあって、そういうカメの姿を想像するとひどくおかしい。

03

ヒトがコタツから出られずにカメ化したコタツガメも広く知られているが、あれも暑くなった時に手足を出すだけでほとんど引っ込めており、やはり頭だけが常に外へ出ている。種としてあまりに無防備すぎるので、たぶん生き残ることはできないだろう。

●

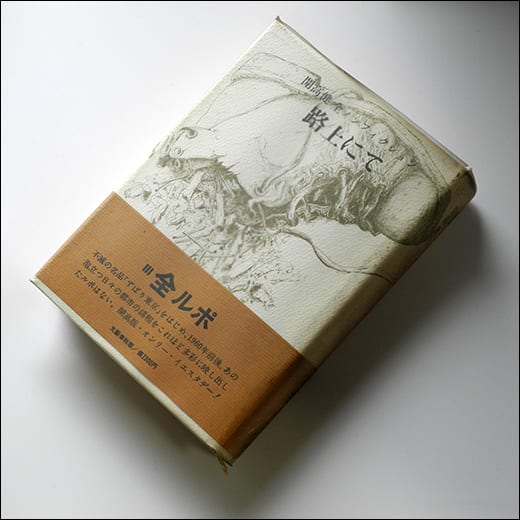

路上にて

2014年3月20日

●

路上にて

00

血圧が高いので長いこと薬を飲んでいる。そして血圧が高いこととはほとんど関係なさそうではあるけれど毎日早寝を心がけている。早寝をすると早起きしすぎてしまい、たいがい未明に目が覚めてしまうのだけれど、そちらは血圧と大いに関係がある。血圧が高まって目覚めたのかもしれないのに、あたたかい布団から抜け出して急に体を冷やすとさらに血圧が上がるはずなので、冬の間はなるべく布団から出ず、枕元に置いたスマートフォンで静かに新聞や電子書籍を読むことにしている。

01

開高健の文庫本『ずばり東京』の電子書籍版を、寝床で横になったまま長いことかけて読み終えた。あまり読みたい本のない電子書籍の品揃えの中から未読の文庫本を見つけ、喜び勇んで購入してみたのだけれど開高健らしいすばらしい出来映えで感心した。やっぱり開高健はいいなぁと唸りながら読み終えたら、巻末ページに「昭和五十二年七月文芸春秋刊『路上にて 開高健全ノンフィクションⅢ』に所収」と書かれていた。所収と書かれた元の全集自体を持っているはずだと最後の最後になって気がついて「えーっ」と驚いた。

03

大学は昭和四十九(1974)年入学で五十三(1978)年卒業なので、開高健全ノンフィクション刊行時はまだ学生だった。卒業して社会人になっても薄給ではおいそれと手の出せる全集ではなかったのだけれど、当時つきあっていた結婚前の家内が、誕生日に何か欲しいものを買ってくれるというので、当時住んでいた高円寺南近く、青梅街道沿いにあった阿佐ヶ谷の書店へ行って全巻揃いで買ってもらったのだった。

04

本棚から『路上にて 開高健全ノンフィクションⅢ』を取り出して埃をはらい、奥付を見たら、1979年の四刷とあって大学卒業の翌年なので、やはり阿佐ヶ谷の書店で棚に並んだのを物欲しげに眺めていた頃と合致する。値段を見ると当時としてはずいぶん高いプレゼントをもらったものだと思う。

05

全集の方は600頁近い丸背の上製本で、目次を見たら文庫本の『ずばり東京』はいくつかの章を抜き出して文庫本化したものらしい。元は昭和三十八(1963)年十月~三十九(1964)年十一月にかけて、「ずばり東京」と題して週刊朝日に連載されたものだが、文庫版に収録されていないものがずいぶんある。

06

買ってもらって喜んで読んだはずなのに、全く記憶になかったというのも無礼な話だと思うが、35年も前の自分には今ほどの感受性がなかったということだろう。開高健は我が両親と同い年なので、記憶にないのは自分の頭が悪くて理解力がなかったからじゃないと甘えてそういうことにしておき、いい年頃になったのだというこで、もういちど開高健をすべて再読してみようと思う。

●

| « 前ページ |