電脳六義園通信所別室

僕の寄り道――電気山羊は電子の紙を食べるか

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』次郎長通り界隈編2】

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』次郎長通り界隈編2】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 31 日の日記再掲)

武田の武将今福丹波守にちなんだという丹波街道、清水次郎長にちなんだという次郎長通りが、今は暗渠になっている中田川に突き当たってカーブを描いて接続し、広い『ポプラ並木通り』に分断されることによって尽きているように見える場所に清水総合運動場がある。海抜も低い湿潤な土地だったという。

古道を何度も行き来する内に、地元の人々が当たり前のこととして知っている地域の成り立ちを少しずつ教えて貰い、頭の中で少しずつ明瞭になっていくわが郷土清水の「へっぽこ地図」を片手に、生まれて初めて清水総合運動場のゲートを潜ってみる。

運動場の脇に立って日暮れているというのは人を感傷的にさせる。

生まれ故郷であるなしに関わらず、日本中どこにいたって、黄昏時に立つ運動場脇は切ないのかもしれず、RC サクセションが歌った『スローバラード』だって、若い男女が一つの毛布にくるまり、カーラジオから流れるスローバラードを聴きながら車中泊したのが市営グランド脇の駐車場だったからこそ、そこに漂う若き魂の哀切があるのだ。

この市営グランドができたのは僕が都内の大学に進学し、そのまま都内で就職した後だったような気がするので、「(なんでまた、あんな場所に運動場なんて作ったんだろう、土地と金が余ってたのかしら…)」程度の感慨しかなく、一度も訪ねたことがなかったのである。

そうか、斯く斯く然然、そういう場所に作られたのかと改めて市営グランドと握手をし、テレビ塔が建ち並ぶ日本平の向こうの夕陽を見ていたら、心の中にスローバラードが流れて湿潤な心境になって来たので、お手洗いを使い、水道の蛇口を捻って冷たい水で思い切り手を洗い、ハンカチで拭きながら外に出ると、あたりは一段と日暮れている。

ふと石碑が目に留まり、それは清水市民憲章を刻したものである。市内を歩いて何カ所かで目にしたが、ここの清水市民憲章は立派だし、日本平の向こうの落日を真正面に受けて赤く染まった様は凛々しく美しい。

真っ赤になって照れているのか、それとも怒っているのか、はたまた運動場脇で黄昏時の感傷に浸っているのか、物言わぬ石碑なのでその心はわからない。

写真上段:清水総合運動場ゲート。ここでもまた「市」消し作業があったようで、ゲートを潜った左手の案内板では「清水」と「総合運動場」の間に全角空きママがある。ゲートの「清水」の下のカーブがきついのは右の「市」を全角とるツメしたのだ。

写真下段上:写真を見るだけでも切ない市営グランドの黄昏。

写真下段下:『清水市民憲章』石碑。永遠に残したい珠玉の言葉が刻まれている。

[Data:MINOLTA DiMAGE F300]

◉

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』次郎長通り界隈編1】

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』次郎長通り界隈編1】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 27 日の日記再掲)

東海 1 号で清水駅に着き、県立がんセンターへの母の送迎を終え、親戚から借りた自動車を返し、歩いて宮加三から旧久能道、丹波街道を辿って総合運動場前の『ポプラ並木通り』まで辿り着いたら、早くもカラス「カァ~」と鳴いてねぐらに急ぐ夕暮れ時である。

夕暮れ時は人もねぐらが恋しい。

まだ 20 代だった母が父と喧嘩して家出をし、何日か家を空けて帰ってきた夕暮れ時に、母は暮れなずんだ道を父と僕と 3 人で手をつないで歩きながら、

「食料が…ねぐらが…」

と言いながら嗚咽していた。意味もわからずにその言葉だけが耳に残っているが、家を飛び出しては見たものの、食べるものと寝る場所探しに苦労した挙げ句、夫と息子の元に帰ってきたらしい。昔の家出は今よりずっと厳しさの体験に役立っていたのだろう。

薄暗くなったポプラ通りの舗道脇に標柱があり、「中田川緑道」と書かれている。

かつて丹波街道は現ポブラ通りの場所を流れていた中田川に突き当たり、川沿いをS字形にカーブして次郎長通りへと繋がっていたのだそうだ。暗渠となった中田川の上に自然遊歩道があり、それが中田川緑道なのである。

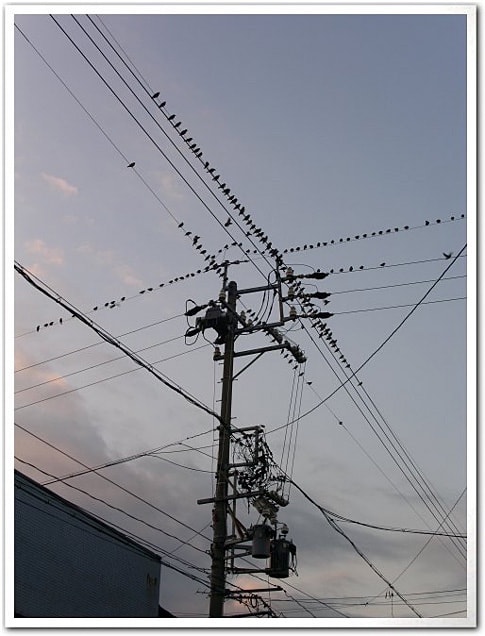

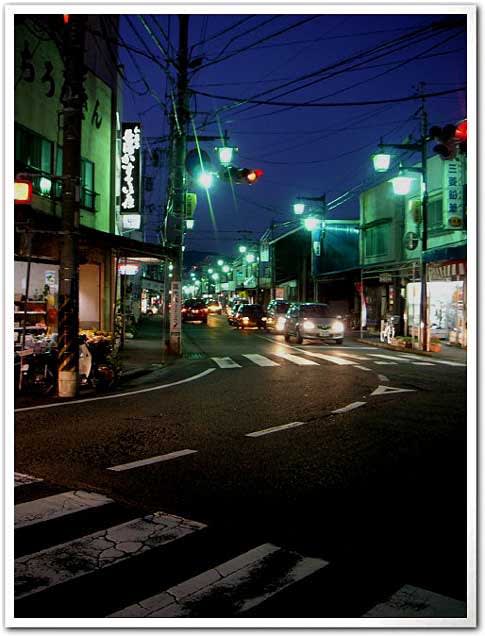

次郎長通りを美濃輪稲荷方向に進むと空を群舞する鳥がいて、黄昏の空を背景に電線は鳥でいっぱいである。

そういえば昨年、次郎長通り『魚初商店』の若主人に写真添付メールをいただいたのを思い出し、あれはいつ頃だったかなあとメールボックスを検索してみたら2003年9月26日だった。ムクドリの幼鳥たちが群れて人気(ひとけ)の多い商店街や駅前近くの大木にねぐらを定め、日暮れてねぐらに帰った鳥たちが、電線にとまり飛び立ち周回する行動をくり返しつつお目当ての木にねぐら入りするのだそうだ。幼い鳥たちが街の喧噪をねぐらの安全確保の道具として利用するため、繁華な場所を選ぶのだという。

虫も、鳥も、人も、暗くなると明るい方向を恋しく想い、「カァ~」と鳴けない生き物がねぐらが恋しさに「カァ~」と鳴くなら、きっと消えゆく残照を見ながら「カァ~」と鳴くのだろうなと思ったりする。

由比・興津方面から清水市街地に辿り着くと「(ああ、明るいなぁ)」と思うし、静岡の繁華街から清水に向かって静鉄電車で巴川を渡る時は「(ああ暗いなぁ)」と思う。明るい・暗いという感覚は相対的なもので、丹波街道から次郎長通りに入ると「(ああ、明るいなぁ)」と思うのであり、ムクドリもまた次郎長通りはひときわ繁華な場所と認めているわけで、街の活性化に一役買っているように余所者は思ったりするが、地域住民にとっては糞害が由々しき問題だったりするらしい。

このムクドリたちも、ある時期になるとパタッと姿を消し、より暖かな地に新たなねぐらを求めて移動していくらしい。

写真上段下:浄念橋上からみた清水小学校脇の浄念川。海に潮が満ちている。

写真下段上:美濃輪稲荷大鳥居前のムクドリ。

写真下段下:夏に浮き輪が下がる履物屋『マツヤ』前のムクドリ。

[Data:MINOLTA DiMAGE F300]

◉

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』久能街道編5】

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』久能街道編5】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 27 日の日記再掲)

旧久能道沿いに不思議な建物が集中している地域がある。

農家の倉庫のように思うのだけれど、通りから覗き見ると作業場を兼ねているようにも見える。屋根の上に小屋根がいくつかあり、明かり取りというより換気を目的にしたもののようで、建物内部で空気の循環を考慮する必然性があったのだろう。

小学生時代、親の都合で東京暮らしをしていて、郷里清水が恋しくて母にせがんでは静岡県の地図を何枚か買って貰った。学校から帰ってアパートの鍵を開けて部屋に入り、ひとりで過ごす毎日だったので食い入るように清水への地図を見た。

その中に不思議な静岡県全図があり、とても古くておそらく店主も忘れていた書店の売れ残りらしく、ひと目見て近代的精密さに欠け、本格的地図出版社のものでないことがわかる珍品だった。

奇妙な図法で描かれていて、例えば東海道線の吉原駅あたりを見たりすると、昔の街道沿いによく連なっていた古い商家風の家並みが描き込まれており、真に受けると、吉原駅周辺数キロの範囲には今なら世界遺産登録申請してもおかしくないような、超巨大木造建築が数十軒建っていることになるし、描かれている巨大駅舎も蒸気機関車が走っていた時代のもののように古い。

要するに縮尺など全く無視してひたすら旅愁を誘う地図なのであり、考えてみると観光に重点を置いた地図だったのかもしれず、清水あたりの海岸線にも海水浴場を示す絵記号がちりばめられ、「(あれっ、こんなところに海水浴場があったっけ?そこは岸壁だけど……)」と首を傾げるほどに情報が古かった。

それでも僕はその「へっぽこ地図」が好きで、蒲原、由比、興津あたりの東海道沿いに描き込まれた家並みを見ると、胸が締め付けられるほどの郷愁を覚え、徒歩で旧東海道を行く昔の旅人になったような気がしたものだった。

おそらく実家の物置をひっかき回しても、もうその「へっぽこ地図」は残っていないと思うけれど、江戸時代の本格的古地図などではなく、明治末期もしくは大正から昭和初期あたりの古い静岡縣地図、できれば思い切り情緒的で客観性に欠ける「へっぽこ地図」が欲しいなぁと思う。

清水旧市街、次郎長通りあたりを歩いていると、あの「へっぽこ地図」に描かれていたような古い建物がまだたくさん残っていて、そのひとつひとつに、拠って立つ地域特性と、実用的用途と、建てた人々の願いが込められているようで味わい深い。

画一的で合理的な視点しかない近代地図ではなく、たとえ独りよがりであろうと切れば血の出るような地図が必要な気がしたりする今日この頃であり、清水の町を迷走して古き良き時代の手がかりを見つけるとその姿を忘れたくなくて写真に撮り記録するわけで、僕のウェブ上の清水写真帖は失われた“へっぽこ地図”をもう一度手にしたいという抑えがたい衝動なのかもしれない。

写真はすべて清水宮加三にて。

[Data:SONY Cyber-shot DSC-W1]

◉

【清水・地ラーメン考】

【清水・地ラーメン考】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 26 日の日記再掲)

9 ヶ月間に及ぶ抗ガン剤投与の間、食欲減退に悩んだ母は、定期検査で外出し、外で食事をとる機会がある度に、

「お昼ご飯は何を食べたい?」

と聞くと、

「お母さんはラーメンでいい」

と答え、僕はこの「でいい”」という言い方が嫌いで、思わず

「『が』いいんだよね」

と聞き返したものだった。本当はラーメンよりもっと栄養のつくものを食べて欲しいのが親を思う子の心であり、ラーメンぐらいしか喉を通らないなら、せめて「(お母さんは大好きなラーメン『が』いい)」と言ってくれるのが子を思う親心だと思ったりするのだ。

郷里静岡県清水に戻って一人暮らしを始めた母だが、抗ガン剤投与の影響が消えて来たのか、つわりのような食欲不振が弱まり、少しずつだけれど自ら進んで食べられるようになってきた。それでも、

「お昼ご飯は何が食べたい?」

と聞くと、

「お母さん、ラーメン」

と答えることが多いので、それではこちらも少しは楽しもうと郷里清水ならではのラーメン探しの買い物に出る。

チルド食品の流通が当たり前になって、日本各地の地ラーメンが遠く離れた他地域でも食べられるようになりブームにもなっているが、わが郷土清水には全国商品として名を馳せるような地ラーメンはない。それでも地元製麺メーカーが自社製の麺と濃縮中華スープを組み合わせてパックした地ラーメンがいくつも存在する。

濃縮中華スープまで自社生産できないのか、県内他社や県外から取り寄せたものが組み合わされているので、厳密には清水の地ラーメンとは言いがたい気がするのだけれどが、食べてみるとしっかり清水ならではの味覚を感じるのが不思議である。

介護帰省中も仕事ができるように実家の 2 階にもコンピュータを設置してあるのだけれど、朝 6 時起きしてシャワーを浴び、朝食を作り、朝食を食べ、母の介護用ベッド回りを整え、朝食の後片づけをし、天気が良ければ洗濯物をし、布団を干し、来客に挨拶をし、お茶を差し上げ、帰られるときには見送りに出て、お茶などの後片づけをし、いただきものの中身をチェックして冷蔵庫にしまうべきものはしまい、その間に母の愛犬イビが室内で垂れ流す排泄物の始末をしたりしていると、あっという間にお昼近くなっており、とてもじゃないが仕事などできず、思わず母に、

「お昼ご飯はラーメンでいい?」

などと言っている自分に気づいて嫌悪感に襲われる。

仕事が全くできないと覚悟が決まると、仕事のことが頭から抜け落ちて、普段考えもしないことを考えていたりする。

人間というのはほとんど水分を食べているのであり、ラーメンだって炭水化物を水で練ったものを紐状に引き延ばし、うま味を煮出し味付けした液に浸してすするわけで、ほとんど水をすすっているのに「究極の味!」とか「悶絶!」とか「絶品!」とか大騒ぎしているのだ。

だが有名地ラーメンをカルキや錆臭い異境の水で、茹でて水分を含ませ濃縮中華スープを溶いたりし、尾道だ、久留米だ、熊本だ、札幌だと、騒いでいるのも非常に奇妙な気がする。

一方、郷里清水のメーカーが売っているラーメンを、郷里清水のスーパーで買って来て、郷里清水の水で茹でて麺に水分を含ませ、郷里清水の水で延ばしたスープに浸し、郷里清水の空気とともにすすって食べ、「(ああこれがわが郷土清水の地ラーメンだ!)」と感動することこそが真の地ラーメンに相応しい「究極の味!」であり「悶絶!」であり「絶品!」だったりするような気もするのだ。

介護ベッド脇に座り、そんなどうでもいいことを考え、介護ベッドメーカーのコマーシャルのように電動背もたれを起こして、「外食なんてすることはない、こうして自宅で食べるラーメンが一番美味しい」と見事に食べ終えて空になった丼の前で、お世辞めいたことを言う母を見ていると、母の地ラーメンには念願の在宅というもうひと味が加わっている分、確かに僕のより美味しいのかもしれないなと思ったりする。

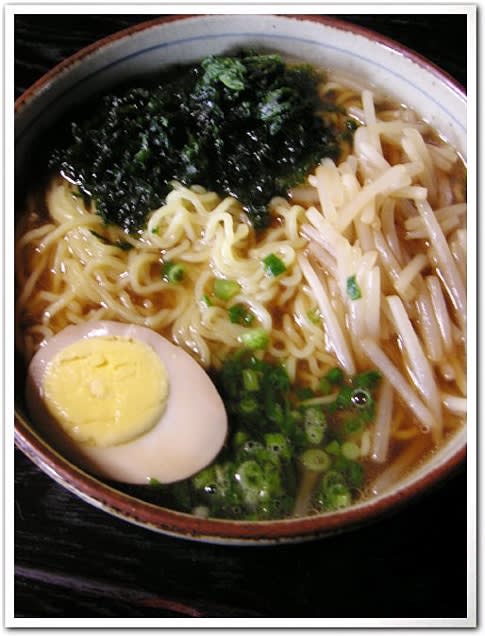

写真小:清水次郎長の墓のある梅陰寺前、店頭に屋台のある中華そば屋。○にイの字なので屋号は「まるい」だろうか。いかにも屋台風のラーメンで美味しい。

写真中段:粉源さんの支那そば。入江商店会『しみづフード』で購入。ヤマブシタケがワゴンで安売りされていたので入れ、母が買って賞味期限ぎりぎりだったヨード卵光のゆで卵を作り、母が静岡松坂屋で買ってきて冷凍庫に入れっぱなしだった三陸乾燥生海苔(ヘンな名前だ)を放ち、ネギを散らしてみた。

写真下段:富士公司さんの屋台ラーメン。スーパー U - マートで母が「 1 円」で買った卵がだぶついていたので煮卵を作り、母の好きなモヤシを添えた。三陸乾燥生海苔は美味しい!

[Data:SONY Cyber-shot DSC-W1]

◉

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』久能街道編4】

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』久能街道編4】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 25 日の日記再掲)

静岡県清水、母が一人暮らしする実家のトイレには JA しみずのカレンダーがかかっている。

母の店の常連でもあった大川さんが描いた達者な清水スケッチを眺めながら腰を下ろしていると、郷里の野辺で用を足しているような贅沢な安らぎがある。

10 月の絵は地元駒越の人々に「鉄砲道」などとも呼ばれる旧久能道であり、街道をちょっとだけ行きつつ不二見小学校脇で見失った、入江岡から辿った旧久能道を延長した先がそこにある。そもそも、久能山に詣でるために開かれた道なので久能山に通じていて当たり前なのだけれど、僕にはどうにも古道が通じていたルートが特定できず、不二見小学校脇から駒越鉄砲道に繋がる道が見つけられなかったのである。

かき入れ時にはちっとも相手をしてもらえないので、早めの時刻に美濃輪稲荷大鳥居前の魚屋に行ったら、手ぐすねを引くように、地図を片手に教えてやると手招きするので、説明を聞いたら旧久能道はなんと不二見小学校脇を左折(久能山側ではなく清水港側へ折れる)し、柳宮通り『米沢薬局』脇の小路を入り、数十メートル先で海沿いの古道丹波街道こと県道駒越・富士見線に合流し、その場所こそが先日風化激しい石柱を見た場所なのだそうである。そこから久能街道は県道駒越・富士見線と道を共有しつつ駒越方面へ向かう。

その先、地図を鉛筆で辿りながら県道駒越・富士見線から再び分岐して久能山を目指す古道を教えて貰ったが、それは複雑に折れながら進む道でどうしてそんなルートなのかが興味深く、はたして一度聴いただけで正しく辿れるかしらと心許ない。

「いつか一緒にのんびり古い道を歩きたいですね」

などと魚屋がロマンチックなことを言い、心からそうできたらいいなぁと思うが、魚屋の定休日は水曜日だし、たとえ都合をあわせて帰省しても母の介護で慌ただしいし、母がいなくなれば頻繁に帰省する口実を失うわけで、本当にそういう日が来るかもまた心許ない。

自転車を停めると汗で濡れたシャツが背中に冷たく、吹く風に薄ら寒さも感じて、深まり行く秋を思う。

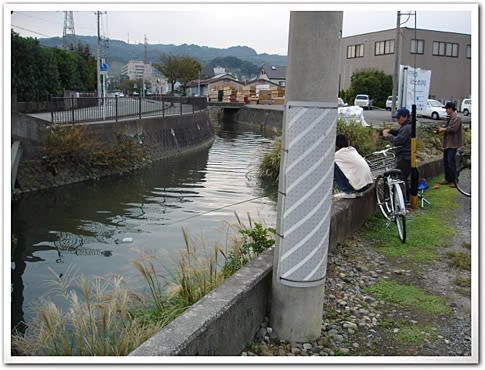

古道丹波街道こと県道駒越・富士見線を行くと清水港に注ぐ小さな川が幾筋かあり、そのうちの一本、大橋川で釣り糸を垂れている人がいるので何を釣っているのかと思ったら見事なハゼが釣れていた。

このところ帰省するたびに巴川端でハゼを釣る人を見るので、

「(そうか、この季節清水の川ではハゼが釣れるのか)」

と改めて生まれ故郷の風物詩を知る。

道沿いに極早稲の温州みかんが並び、樹上で柿が赤く熟する頃、清水ではハゼが釣れ始めているであろうことを世界のどこにいても一生忘れないだろうな、と思う秋である。

不意に、いつの日か港の岸壁で竿を並べて釣りでもしようと、目の眩みそうに贅沢な約束をした友のことを思いだし、切なくなりそうなので早々に立ち去る。

写真上段:JAしみずのカレンダー。

[Data:KONIKA MINOLTA DiMAGE Xg]

写真中段:旧久能道駒越北町。浜田川に巨大なボラが群れ泳ぎ、『小橋』という小さな橋が架かっている。そのたもとにあるタバコ屋。この建物は、魚屋の生まれる前、僕の幼い頃、母の 20 代の頃をきっと知っている。

写真下段上下:大橋川と新川が合流する加茂神社近くでハゼを釣る人々。

[Data:SONY Cyber-shot DSC-W1]

◉

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』旧海道編3】

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』旧海道編3】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 24 日の日記再掲)

一昨日の日記で海沿いの古道について書いたらいろいろな人からいろいろなことを教えていただいた。

掲示板では、本能寺からドラッグストアのある中田川暗渠までの小道を今福丹波守の屋敷跡にちなんで地元衆は「丹波街道」と呼んでいるのだと教えていただいた。

また、この道の近くで生まれ育ち、高校への通学路として通い慣れた道だったという方からメールをいただき、本能寺の先から総合運動場前の大通り方向へ下る坂を「原の坂」と言い、下ったあたりを「浜下」と呼んでいたという。そして今の総合運動場あたりは干潟だったらしいのだ。

我が母の年齢よりちょっと上のご両親が近くで薬局を営まれているとのことだったので、美濃輪稲荷大鳥居前の魚屋に行くついでに前を通ったら、確かに薬局があった。そして薬局脇の塀に商業地図が掲示されており、興味深く見ていたら意外なことがわかった。古い海道には名前があって「県道駒越・富士見線」というらしい。

そういえば先日は天王山遺跡通りから左折して県道駒越・富士見線線に入ったのだが、逆方向へ右折した先にも道が続いており、初めて知った道の名からすると駒越まで続いているらしい。

地震・雷・火事・親父。

昨夜、新潟方面を震源にした大きな地震があったが、地震もさることながら、それに伴う火災が恐ろしい。火事というのは恐ろしいものである。

先日とは逆方向、県道駒越・富士見線を駒越方向に入ってすぐに立派な火の見櫓があり、夕暮れ時の感傷もあってしみじみと見上げつつ遠い日のことを思い出す。僕はかつて火の見櫓のてっぺんまで登ったことがあるのだ。

祖父母の瓦工場の隣に八州(やしま)産業という会社の作業場兼倉庫があり、ミカンの皮を乾燥させて貯蔵していた。七味唐辛子の材料にしたのではないかと母は言う。

瓦工場に隣接して母の結核療養を目的に建てられた離れがあり、幼い頃僕は両親とともにそこで暮らしていたのだが、未明に母が目を覚ましたら窓が真っ赤であり、八州産業の工場が燃えていたという。

「火事だ!火事だ!」

と叫んで走り回ったら、いつでも冷静だった祖父が、

「バカっ!こんな夜中に田圃の真ん中で騒いでどうなる、花立(はなたて)まで走って半鐘を叩け!」

と言ったのだそうだ。

母は僕を火事場に残して出掛けるわけにも行かず、ばってんおんぶ紐で背中に括りつけ、闇の中、巴川の土手を走り、北街道沿いにある大内観音入口、花立バス停近くにあった火の見櫓の梯子を登り、

「火事だ!火事だ!」

と叫びながら半鐘を打ち鳴らしたという。

激しく連打される半鐘の音と、夜空を焦がす紅蓮(ぐれん)の炎が僕の記憶にもあるのだが、それは母から何度となく聞かされた思い出話が映像化されただけかもしれない。それでも黄昏時に懐かしい火の見櫓を見つけると、赤く染まった空を背景に幼子を背負って半焼を連打する母の姿が切り絵のように思い浮かぶ。

[Data:SONY Cyber-shot DSC-W1]

◉

【さらばミカン娘】

【さらばミカン娘】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 23 日の日記再掲)

週末の介護帰省をする朝である。

長期にわたる抗がん剤投与の疲れが癒えてきたのか、このところ母は食欲も気力も回復し、少しは安心して離れて暮らせるので土曜日まで粘って仕事をさせてもらったのだけれど、明日は郷里静岡県清水で大好きだった叔母の納骨に立ち合うので、帰省を土・日・月とスライドさせたのである。

他人の死は呆気ない。

握りしめた指の隙間から砂がこぼれ落ちていくように、大好きな人々が病気になり、永遠に会えない人になっていく。会いたい会いたいと思っているうちに、親たちが次々に病で倒れ、ささやかな夢すら手の届かないものとなる。本当に会いたい人とは、会えるうちに何度でも会っておいたほうがいいと思う。

写真上は大好きだった祖母(左)と叔母(右)。とうとう二人とも故人になってしまった。

清水市大内にあった祖父母の家の縁側で大好きな女性二人に挟まれている僕は、おそらく玩具のバットを刀がわりにしてちょんまげにしてもらい、新撰組ごっこでもしていたのだと思う。この頃はチャンバラが大好きで国定忠治の真似をしている写真もある。

写真下は巴川端にあった祖父歩の瓦工場、釜入れ直前の瓦の小さな傷やひび割れなどをチェックして補修する作業をする叔母。後ろに既に釜に入れて焼き上げる準備の整った瓦が見える。僕は働く叔母の側にいるのが大好きだった。

山形県からはるばる汽車に乗って清水駅に降り立ち、戦後人手不足で悩んでいた農家に『ミカン娘』として集団就職のように出稼ぎに来て、「働き者の娘さんだから」と同い年だった叔父に紹介する人があり、縁あって清水の瓦工場に嫁いだ叔母だった。

思い出の中の叔母は働いている姿ばかりで、神奈川県に嫁いだ長女の元に身を寄せた後も、近所のゴルフ練習場で球拾いの仕事をしていた。母が電話をかけて「もうそろそろ仕事を辞めて隠居したら」と言ったら、「あっしゃあ家政婦さんを雇って家事をやって貰ってでも自分は働きに出たい」と笑って答えたそうである。ガンで倒れる直前まで働き続け、遺影の前には永年勤続した叔母を、社員の模範であると讃えたゴルフ練習場からの表彰状が供えられていた。

懐かしい叔母の写真を日記に挟み、東京駅 7 時 18 分発の東海1号で清水に向かう。

◉

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』旧海道編2】

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』旧海道編2】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 22 日の日記再掲)

古い道沿いには古いものが残っている。

それは過去の出来事が夢まぼろしではなく確かに存在したことへの嬉しい手がかりとなる。

農家を見ると懐かしい。農家で生まれ育ったわけでもないのにどうして懐かしいかと言うと、ほんの少し前の時代、僕が幼かった頃の日本にはもっともっと農家が多かったのである。都会暮らしをしていても、ほんのちょっと郊外に出れば野壺の匂いがした昭和という時代があった。農家というのは基本的に日本中どこへ行っても農家然としていて「(ああ、農家だなぁ)」と感じさせるものがあり、それは住まいや作業小屋の配置などが、農の営みに適した合理的構造になっているからだろう。

古い海道沿いに茶舗があり、住まいの脇に作業ができる広場があり、広場の奥に蔵があり、広場を挟んで住まいの反対側に外便所がある。外便所というのも臭覚的記憶を伴いつつ懐かしい。

幼い頃預けられていた祖父母の家は瓦工場であり、やはり外便所で、夜間トイレに立つのがとても怖かったし、冬は凍えるように寒かった。幼心に「(どうして東京のアパートのようにトイレが室内にないのだろう、水洗じゃないので臭いからかなぁ)」などと思ったりもしたが、トイレがくみ取り式だった時代から一般民家に内便所はあったわけで、今思えば労働優先、住まいの外に隣接して労働の場がある暮らしぶりなら、便所は外の方が都合が良かったのだと思う。

古道沿いに立派な山門を持つ寺があり、その名を東光山本能寺という。解説板を読んでいたら傍らにあの説明好きな爺さんがにっこり笑って立っていそうな気がして振り返る。あの爺さんならこんな説明をするだろう。

「(今は昔、室町時代だから 1500 年代のはじめ、しぞーかに池田っちゅう場所んあって、そこに今もある池田本覚寺の一等偉い坊さんに日東って人んいただよ。その日東さんの夢ん中に真東にある光り物ん出てきて、霊感を感じた日東さん、いてもたってもたまんなくなって、そのまんまダダダッと有度の山に分け入り、日本平動物園やゴルフ場を台風みてゃあに突っ切って清水の馬走(まばせ)あたりに出て、そっから進路を真東から東北東に変えて温帯低気圧に変わり、ちょうどこの場所へと来たら、祠に安置された虚空像菩薩を見つけたもんで、やいやいこれん光り物だっけだなぁってこんで、東の光り物にちなんで東光山と号して寺を開き、18 年間坊さんをつとめて亡くなっただよ。ほうだ、4 年後の西暦 2008 年が開山 500 周年になるだよなぁ。ほう、この山門もたーまんなくええらぁ。写真写いといてくりょうよ。戦国時代庵原郡一帯は武田ん武将今福家が治めてただけーが、こりゃあその今福さんちの母屋の門だっただよ。なぁ、ざっとでええんて覚えといて)」

東光寺門前を過ぎると古道は緩やかに下り、総合運動場前の道に出て尽きるのだが、清水市の地図で見ると道の下は清水港に注ぐ中田川の暗渠になっているのかもしれず、古海道も次郎長通りも中田川に通せんぼされていたのかもしれない。そう思いつつ光り物の夢に導かれ、美濃輪稲荷大鳥居前の魚屋で、とびきり手間がかかり、とびきり鮮度がよく、とびきり安くてとびきり健康によい、美味しいコハダの刺身を買って帰途につく。

写真上段上:古道沿いにある池田製茶さん。奥に美しい蔵がある。

写真上段下:鮮魚『おおたき』さんの方へ分岐する道も古道らしく、何やら説明した石柱があるが風化が激しく判読不能。

写真下段上:古道沿いの農家。なつかしい風景に胸がキュンとなる。

写真下段下:本能寺山門。

写真小:この無人売店のミカンは1袋100円であり、粒が不揃いだが飛び切り美味しかった。

[Data:KONIKA MINOLTA DiMAGE Xg]

◉

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』旧海道編】

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』旧海道編】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 21 日の日記再掲)

道というのはどこかで尽きるもので、久能街道も不二見小学校脇で柳橋から宮加三へと続く柳宮通りに吸収合併されるように細くなり折れ曲がって尽きている(ように見える)。

その柳宮通りも東西に延びる太い道に突き当たって尽きており、その太い道は突き当たりを右折して日本平方面に進むと天王山遺跡があるので天王山遺跡通りという、そのまんまの名前が付いている。

天王山遺跡通りも海側に向かって左折すると、かつて国鉄清水港線と並行して走っていた海岸通り、国道 150 号線にぶつかって尽きている。

海岸通り国道 150 号線は産業道路といった風情で情趣に欠けて面白味がないのだけれど、そのちょっと手前を左折して北北東へ進路がとれる細道があり、初めて歩いてみたがひどく面白い。

奥まった住まいの手前に作業空間を持つ、いかにも農家風の佇まいの家が道に沿ってあるので「古道」かな、と思い、神社や寺、蔵のある商家まで現れて、古道であることを確信する。

清水の町に帰省して「ああ、清水らしいなぁ」と感動することの一つは、神社をめぐる地域住民、氏子たちの結束が非常に強く、祭礼などに嬉嬉として取り組む姿を当たり前のように見ることである。

この嬉嬉としてがくせ者で、清水っ子の嬉嬉としては極論を言えば心身症的であり、帰省中も早朝から夜明けを待ちかねたようにバンバン音花火が打ち上げられ、愛犬イビがワンワン吠え、

「朝っぱらから誰かがはしゃいでるけど、今日は何がある日だっけ」

などと眠い目をこすりながら母に尋ねたりする。清水弁におだっくい(お調子者)という言葉があるけれど、おだをくいはじめたらやめられないとまらないのが清水っ子であり、おだっくいのおだっくいたる所以である。

古道沿い、村松神社前に見事な幟旗(のぼりばた)が立てられており、神社の幟旗が立派で威勢が良いのも清水で印象深いことのひとつなのだけれど、ここの幟旗はひどく達筆であり、「うーん、いいなぁ」と感心しつつ見上げていたら、いつの間にかにっこり笑いながら老人が傍らに立っていた。

「こーの幟旗ん、たまんなくいいっしょ。大正時代に何代か前の海長寺のおっさん(和尚さん)が書いてくれただけーが、だいぶ古くなったもんで京都の染め物屋に作り直しを頼んだだよ。そうしたら染め物屋のてゃあしょうん一目見てこりゃあすばらしいもんだで丁寧に複製しましょうって言うじゃん、ついては多少筆の勢いは消えちまうけーが堪忍してくりょおってこんで作りなおいてもらった幟旗だだよ。何て書いてあるかっつーとこっちかたん『国威輝四海』、へーでもってこっちかたん何だっけな、あ、ほうだっけほうだっけ『●●照萬古』って書いてあるだだよ。ほう、この角度から写真撮っといて、ほいでもってみんなにたーんと伝えてくんな」

浜の真砂と道は尽きても盗人の種と自慢話は尽きそうにないので、きりの良いところで解説のお礼を言い、先に進むと総合運動場前の大通りドラッグストアの角に出たところで、この道も尽きている(ように見える)。

尽きる直前にちょっとした坂を下るので、昔はここで尽きざるをえない地形だったのかもしれず、同じく古道である次郎長通りとの繋がり方がよくわからない。

そのまま次郎長通りに入り、美濃輪稲荷大鳥居前の魚屋の若主人に「あの道はいいね」と言ったら、やはり昔の海沿いの道であり、古道なのだそうだ。その古道も次郎長通りも、どうして総合運動場前の大通りにぶつかって尽きている(ように見える)のかは聞き忘れた。

写真上段上:古道沿いの農家。

写真上段下:樹齢700年余。徳川家康が自ら奉納したと伝えられる海長寺の大蘇鉄。

写真下段上:「こくいしかいにかがやく」とおじいさんは唄うように読んだ。

写真下段下:「●●ばんこをてらす」とおじいさんが読んでくれたのに読みを忘れた。何と読むのだろう。

[Data:MINOLTA F100]

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』久能街道編3】

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』久能街道編3】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 20 日の日記再掲)

清水消防署八分団脇を入って村松方向へ行く古道が久能街道である。

久能街道を歩くと、両脇の家々には奥まった住まいの手前に作業空間を持つ、いかにも農家風の佇まいが残っている。

そういう家々の門前には無人売店が設けられ、早朝から朝穫れの野菜や果実が並んでいる。

この時期は極早稲の温州みかんを置く売店が多く、この辺りには日本平東南斜面にみかん畑を持つ農家が多いようで、「おいしい日本平みかん」などと添え書きがある。

本当にこの辺で買うみかんは美味しいので秋冬の帰省時は頻繁に買いに行くのだが、伯母に言わせると、

「そうだよ、火葬場のあたりの山でとれるみかんは昔っからうまいだよ」

なのだそうで、連発される「火葬場」という言葉と「みかん」が妙に甘酸っぱく調和して、秋の味覚が否が応でも盛り上がる。

みかん以外に、じゃがいも、たまねぎ、いんげん、万願寺とうがらしなどが並んでいることもあり、先週末はそれらに混じって丹波の黒豆が売られていたので、ありったけ(といっても 4 袋しか残っていなかった)買ってきた。枝豆のように塩茹でして食べると、濃厚なうま味があって感動する。

「美味しい、美味しい」と母も大喜びし、半分をとっておいて翌日同じように茹でたら、あまりの味の落ち方に愕然とした。

「(失敗したなあ、全部一気に茹でて残り半分は冷蔵庫で保存すれば良かった)」

と思ったけれど後の祭り。タケノコ、トウモロコシ、枝豆などは取り立てをすぐに茹でないとあっという間に味が落ちるのを忘れていた。

母が船越の大型スーパーに買い物に行きたいというので自動車を運転して行ってみたら、「地元清水産」と明記して同じような丹波の黒豆が売られていたが、無人売店のものより 25% 強ほど割高だった。

それでも東京の大型スーパーに並ぶ丹波の黒豆より遙かに安いわけで、流通経路で人の手から人の手に渡るうちに価格が上がり、上がる価格と反比例して味が落ちていく野菜を

「うーん、やっぱり丹波の黒豆はうまい!」

などと大喜びしているという都会の貧しい豊かさの実体が、久能街道無人売店の力を借りて哀しくも厳然と明らかになる。

写真上段:久能街道沿いに並ぶ個性豊かな無人売店。

写真中段:ステンレス製のボールに入れ駿河湾深層塩を擦り込むようにゴリゴリと洗ってまわりの毛を落としたが、それでも丹波の黒豆は毛深い。

写真下段:10 月 15 日、この日は清水のあちこちの神社が幟を立てて祭礼をしていた。久能街道沿い、清水村松原の稲荷神社と丹波の黒豆を売っていた無人売店。

[Data:MINOLTA F100]

◉

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』久能街道編2】

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』久能街道編2】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 18 日の日記再掲)

この季節になるとお伽噺の『さるかに合戦』を思い出す。

木の上から猿が投げ下ろした、まだ硬い柿が当たって蟹が死んでしまう無念さは、その後の栗・蜂・臼による敵討ちの場面よりも印象が深い。そんなわけでか青い柿を樹上に見ると無念の形相の蟹を思い出すが、なぜかよく熟れた柿を見ると美味しい茹で蟹を思い出す。それにしても『さるかに合戦』には秋の象徴がちりばめられている。

清水消防署八分団脇を入って村松方向へ行く古道が久能街道である。

美濃輪町の魚屋『魚初商店』に買い物に行く時も、宮加三にある遠い親戚を訪ねる時も、帰省するたびに何度も往復する道だが、季節ごとに様々な出逢いがあって嬉しい。清水の古道沿いは農家が多かったようで、今でも農業を続けているお宅では、小さな無人販売所が行き交う人々の目と舌を楽しませている。

朝の久能街道で自転車を漕いでいたら、

「器量は悪いけれど美味しい甘柿です」

と書かれて一袋 200 円の柿が置かれていた。この時期、清水では八百屋の店頭には通称『ぬき柿』という名で渋を抜いた柿が並んでいて美味しいのだが、渋抜きをしていない甘柿は珍しいと思って眺めていたら、その甘柿によく似たおばあさんが近づいてきて、

「器量は悪いけれど美味しい甘柿です」

と段ボールの切れ端に書かれた通りの事を言うので、2 袋買って東京へのお土産にした。

帰宅すると叔父夫婦が遊びに来ていて、興津川上流で友人がズガニ(モクズガニ)をとってきたのを貰い大きいのを塩ゆでにしたということで、思いがけず珍しくも懐かしい頂き物をした。

幼い頃、秋になると祖父はどこからかズガニをとってきて、小さいものは生きたまま臼で潰し、すり鉢ですり、布巾で絞り、その絞ったものを煮立たせて味噌で味を付け、『ガニ汁』というのを作った。それを温かいご飯にかけて一気にかっ込む食べ方は、最高の蟹料理だと今でも思う。大きいものは別途塩ゆでにして祖父や叔父たちの酒のつまみとなり、祖父はその小さな爪の肉を器用に取り出して食べさせてくれたものだった。

叔父によれば、今では東伊豆河津町などでズガニ料理が名物になっているが、清水で生まれ育った祖父が若い頃に仲間と伊豆に渡り、瓦を焼きながら伊豆半島を転々とした際、伊豆の人々がズガニを食べない事に驚き、祭りの夜に仲間と夜店を開いてズガニ料理を売ったら美味しいと評判になり、地元の人も真似して作るようになり、今では伊豆でも普通にズガニ料理を食べるようになったという。

叔父が祖父から聴いた口伝なのだが、美濃輪町『魚初』の若主人によれば、祖父は清水旧市街でも一部の人の思い出の中ににたいへんな「おだっくい」として名をとどめているようなので、「伊豆に清水のズガニ料理を伝えたのはわが祖父である」という話しはたいへんに疑わしい。

それでも祖父が大のズガニ好きだったことは確かなようで、思い出話をする母と叔父によれば、祖父は「大潮の時のズガニが美味い」「麦の花の咲く頃のズガニが美味い」「木になった蜜柑の付け根あたりが黄色くなった頃のズガニが美味い」「木の上で柿が食べ頃になった頃のズガニが美味い」、などなど美味いズガニの事ばかり考えて暮らしていたらしい。

[Data:KONIKA MINOLTA DiMAGE Xg]

[Data:MINOLTA DiMAGE F100]

◉

【サンライズ・サンセット】

【サンライズ・サンセット】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 17 日の日記再掲)

週末の帰省介護を終えて東京に戻る日曜日の朝、母が別れ際に、

「もう大丈夫だから、しばらく来なくてもいいよ」

などという。

「(何をとぼけた事を言ってるの?)」

とは言わないけれど、

「あのね、お母さん、今週末にはまた僕が来て、お母さんの体調を整えて日曜日に保蟹寺である叔母さんの納骨に同行するって言ったでしょう?それが終わったら東京にとんぼ返りして大急ぎで仕事を片付け、水曜日にはまた清水にとんぼ返りして、木曜日の午前中から県立がんセンターにお母さんを連れて行くんでしょう?」

と答える。母は、「ああ、そうか」とぽつりと言い、言い訳でもするように。、

「一週間が経つのは呆気ないから…」

などと意味がわかったようでわからない事を言う。

母がひとり暮らしする実家に取り付けられた、独居老人見守りシステムの概要説明書を読む。

(株)あんしんネットワークという会社がサービスを提供し、サービスの核となる電話の先には24時間体制で隊員が待機しているという。

独居老人である母が、急に誰かの助けを求めたくなったら電話機の側に取り付けられた緊急通報装置の赤いボタンを押す。センターの隊員が電話に出るので状況を説明し、救急車の手配などをして貰う。

装置のある場所まで行く事すら困難な場合は、首にかけられるようになっているペンダントのボタンを押す。センターの隊員が電話に出るので状況を説明し、救急車の手配などをして貰う。

センターの隊員が電話に出たが無言(話ができない)の場合、センター側から母の元に電話が入り、母が電話に出ない場合は最寄りにいる静鉄タクシーの運転手が安否確認に急行する。屋外に設置されたキーボックスを解錠し、家の合い鍵を取り出し玄関を解錠して室内に入り、老人の様子を見て救急車を呼ぶなり、自分の車に乗せていくなりの応急処置をする、というシステムになっているという。

母が暮らす地方都市でどれくらいの利用者があるかわからないが、大都会に比べたら少ないに違いなく、そういう状況で24時間体制の見守りシステムを構築し、高齢者には負担のかからないサービスとして提供される場合、終夜営業のタクシー会社と提携するというのはなかなか良いアイデアだと思うし、土地勘のない者を雇用して作り上げたシステムより、地元のタクシー運転手を利用した方が遙かに役に立つはずだ。

清水でタクシーに乗ったら笑ってしまった。

タクシー無線から運転手の声が聞こえる。

運転手A:「えー、12号車、○○町のガソリンスタンドから3軒目の○○さんに車を回しただけーが,シャッターん閉まってて人んいないだけーが、○○さんで間違いないだか?」

配車係:「12号車、○○町のガソリンスタンドから3軒目の○○さんで間違いないけーがその辺にいないかね?」

運転手A:「やいやい、だーれもいないし、シャッター叩いても返事んないだよ」

配車係:「○○さんで間違いないだけんね」

そうしたら僕の車の運転手がたまりかねてマイクをとって、

運転手B:「脇の道を入って工場ん裏手の路地に○○さんの表札んかかってるんてわかると思うけーが、○○さんのじいさんは工場ん休みの時はそっちでひっくらかってるんて、たぶんそっちへ車を回して貰えるこんだとおもってるじゃーなーいー」

運転手A:「12号車了解」

もの凄い清水弁がタクシー無線で飛び交うのも楽しいが、よく知ってるなーと運転手の知識に感心してしまう。いざというときは、そういう男たちが無線で連絡を取りながら機転を利かして何とかしてくれるだろうと思うと、ひとり暮らしの母が地域の傘の下にいる事の安心感を感じる。

日曜日の朝、東京に戻るために清水駅まで歩くと大概釣り人に出会う。自動車が駐車できること、橋上から竿をのべれば川の中央でもどこでも思い通りの場所に釣り糸が垂らせるので便利なのかもしれない。

[Data:MINOLTA DiMAGE F100]

◉

【行き暮れて】

【行き暮れて】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 15 日の日記再掲)

東京の大学病院に検査入院し、100 万人に 1 人ともいわれる難病を引き当ててしまった従妹の検査結果告知に付き添う。

「それでも希望を捨てるな」と励まし、郷里静岡に帰って行く心細げな姿を見送り、事務所に戻って仕事を片づけ、追いかけるように 15 時 6 分発のひかり号に飛び乗る。金曜日には母の県立がんセンターへの付き添いがあるのだ。

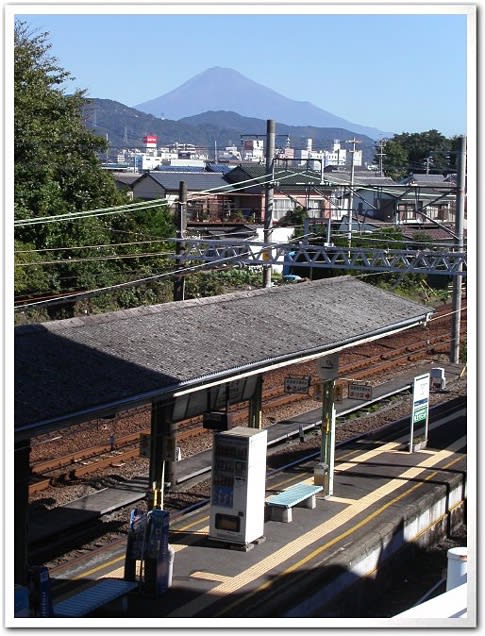

静岡駅に着き、上り在来線に乗り換えて草薙駅まで引き返し、静岡鉄道で入江岡駅に着く頃には、日が西に大きく傾いていて深まる秋を実感する。

ここ数日、訪問看護による点滴を受けて驚くほど体力を持ち直した母が、「新聞の折り込みチラシを見ていたら、たまにはお肉でも食べたくなった」などと珍しいことを言い出したので、旧東海道まで買い物に出る。

江戸時代の旅人なら行き暮れて心細くなるような時間帯であり、それでもこの追分まで来れば、稚児橋を渡った巴川対岸、江尻宿に灯った明かりに励まされて足を速めたであろう美しい灯ともし頃である。

清水では独居老人の緊急通報システムが整備されているそうで、従来の電話機に取り付ける形で、ナースコールのような発信器などが設置される。緊急時の簡単な操作でサービス提供者である鈴与商事と静鉄タクシーに連絡が取れ、その連携により24時間支援が受けられるのだという。

数日前に大勢の関係者がやってきて取り付けていったそうだが、母の説明を聞いてシステムの細部を知るとなかなか良くできていて、独居老人向けのホームセキュリティシステムになっている。

介護保険によりほとんど自己負担なしで支援の輪の中に入れてもらえたと母は嬉しそうに機器を手にとり説明しながら微笑む。

名古屋大学医学部に熱心に治療法を模索している医師がいて、その診察室を訪ねれば次々に開発される最新治療薬の治研に加えてもらえるかもしれないと聞き、大学病院でもらった紹介状を持って、まず最初に訪ねてみるよう従妹にアドバイスする。

母も従妹も人生の旅の途上で行き暮れてはいるけれど、それでも道の先に灯る小さな明かりがある。

[Data:MINOLTA DiMAGE Xg]

◉

【あっち側とこっち側】

【あっち側とこっち側】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 12 日の日記再掲)

清水橋の架け替え工事が中間点まで近づき、エレベーター付き歩行者専用部分の取り付けも始まっている。

「(そうか、歩行者専用部分が付くのは、あっち側かと思ってたらこっち側か、あっち側なら海も富士山も綺麗に見えて、徒歩で清水橋を渡ればついつい足の止まる、なかなかの観光スポットになりそうな気もしたけど、まさかあっち側にも歩行者専用部分があるなどというお金のかけ方はしないだろうから残念だな、でも入江岡跨線橋だって富士山の見えるあっち側もいいけれど、沈む夕陽が見えるこっち側だってなかなかいいから、まあどっち側でもいいかな)」、などと考えたりする。

他人の子どもが大きくなるのは早いと言い、自分の子どもはいないのでよくわからないけれど、他人の子どもでも頻繁に会う子どもはなかなか大きくならない。普段気にも留めず失念したりしているから滅多に会わない他人の子どもは早く大きくなったように感じるのであり、

「あらまぁ、あっという間に大きくなったねぇ!」

と他人の子どもに言うのは、

「(あんたのことなんか、はなっから忘れてたっけもんで、たまに見たらいかくなってて驚いたやぁ!)」

となぜか清水弁で言っているに等しい。

自動車を運転して帰省する機会が少なくなり、清水橋を渡る事も少なくなったので、地元のタクシー運転手が、

「まーったく、なにょおしらっくらやってるだか知らにゃあけーが、いつまでも橋んできなぃもんで、やっきりしちゃうやあ」

と清水弁で嘆く橋の工事も、「(おっ、もう半分できたか)」などと感じたりする。

テレビで高齢の芸能人の訃報が流れたりすると、

「おっ、あの人が亡くなったか、で、いったい何歳だったの?」

と驚く事があり、実はそういう芸能人がいた事すら忘れかけており、それが驚くほど高齢になるまで生きていて、この世界のどこかでついさっきまで存命だったという事に、ホップ・ステップ・ジャンプの三段階で驚いたりするのだ。

こっち側で子どもが育つ事にも驚く反面、あっち側で老人が滅びる事にも驚く機会が増えてきて、清水橋の残り半分が解体されて初めて、「(ああ、路面電車が東海道本線を跨ぐ情緒溢れる橋がかつて清水にあったっけなあ)」と驚きつつ懐かしむのかもしれず、未来への記念にと残った片身を撮影していたら、工事現場の掃除をしているおじさんに、

「記念写真ですか?」

と声をかけられた。

そう、記念写真はあっち側とこっち側をつなぐ橋に似ている。ちなみに清水弁では「むこっかた」と「こっちっかた」と言う。

写真上段上:入江岡跨線橋から見る“こっち側”。

写真上段下:完成間近の清水橋“こっち側”。

写真下段上:“あっち側”と“こっち側”の橋脚が並ぶ今しか見られない風景。

写真下段下:もうすぐこの世界から永久に見られなくなる清水橋の“あっち側”。

[Data:SONY Cyber-shot DSC-F707]

◉

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』―太鼓橋編―】

【『街道を(ちょっとだけ)ゆく』―太鼓橋編―】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 10 月 10 日の日記再掲)

母親の介護帰省などといっても、余程元気のない時を除いて母は日常生活動作も自立しているので、「お母さんの枕元に貼り付きっぱなしではかえってお母さんも負担に思うから、適当に自分の時間を作った方がいいですよ」などとありがたいアドバイスを貰う事もあり、「そうかもしれないなぁ」と思うことにして適当に散歩に出る。

旧東海道、静岡鉄道狐ヶ崎駅入り口をちょっと過ぎたところに右折する道があり、その先に静岡鉄道を跨ぐアーチ状の橋が架かっており、上原跨線橋(うわはらこせんきょう)通称太鼓橋といった。太鼓橋健在なりや、と見に行ったら真新しい橋に架け替えられていた。

太鼓橋を渡ってぐんぐん坂を下って直進すると、国道1号線にぶつかり、その交差点角には国道警邏(けいら)隊がある。幼い頃、東京から清水に帰省すると「 1 号線小糸の先の警邏隊を右に入って堀込橋の方へ行って」などと母は言っていた。そこに祖父母の暮らす母の実家があったのである。

警邏隊のある場所は吉川(きっかわ)といい中国地方の武将吉川氏のルーツがここにあるわけで歴史のある土地である。警邏隊の角を右折する道は今では広い直線道路になっているが、昭和 30 年代は細くてうねうねと曲がった道であり、車一台がやっと通れるくらいに幅員が狭く夜になると真っ暗で、タクシーのエンジン音に驚いて養鶏場のニワトリが騒ぎ、ヘッドライトに浮かび上がるのは梨畑だったりし、夏は野壺の臭いと虫の声で溢れていた。

堀込橋を渡ると、細道は古道北街道まで続き、その先には大内の観音さんと愛称で呼ばれる「霊山寺」や梶原一族滅亡の舞台「梶原山」、太田道灌が陣を張ったという「“本当の狐ヶ崎”」があるわけで、何が言いたいかというと、静鉄狐ヶ崎太鼓橋から元祖狐ヶ崎まで延々続いていた細道は、かなりの古道ではないかと思うのだ。幼い頃は道端に道祖神を見たような記憶もあるのだが、警邏隊から先の道は区画整理でとうの昔にない。

旧太鼓橋は幅員の狭い華奢な橋だったが取り壊してみると大変面白い橋だったらしい。華奢なはずで、使われなくなった鉄道レールで構築されていたそうで、解体後の部材を使って橋のたもとにモニュメントが建てられていて、解説板には次のように記されている。

旧上原跨線橋

(きゅううわはらこせんきょう)

横長 22.5m・幅員 4.2m・架設期間:昭和 2 年~平成 14 年

旧上原跨線橋は、昭和2年に当時の安部郡有度村の南北を結ぶ主要な道路として、「太鼓橋」などの愛称で親しまれていました。

橋が架けられた当時は車の少ない社会で、人と荷車の往来が主目的であったため、構造も鉄道レールを用いた簡単なものでした。

正面に立ててある部材は橋脚に使用されていた鉄道レールで、右側横置きの部材は橋桁に使用されていた鉄道レールです。

右側のレール正面には「 DICK. KEER. SANDBERG. D. K. 1911 」と刻印されており、1911 年(明治 44 年)にドイツの製造メーカーであるドイチェカイザー社が、サンドバーグ法というレールの硬頭処理で製造された事がわかります。

平成 16 年 3 月

静岡市

[Data:SONY Cyber-shot DSC-W1]

| « 前ページ |