電脳六義園通信所別室

僕の寄り道――電気山羊は電子の紙を食べるか

明日への日記…67 老人ホーム師走雑感

【朝の螺子締め】12月26日月曜日。荒木又右衛門鍵屋の辻の決闘(1634/12/26 寛永11/11/07)。内田樹『日本辺境論』に、このとき木刀で腰を打たれた話が出て来た気がするが、手元にないので確かめられない。

***

老人ホームは大宮駅東口から出るバスの終点にあるので訪問帰りも必ず座れる。座ったとたん寝込んでしまい「お客さん、終点ですよ!」と運転手に起こされるのも昨夕で三度目になるが、わずか15分ほどであれほど気持ちのよい爆睡はほかに経験がない。あの世からこの世に戻ったように生気が蘇る。

あの世からこの世に戻るような気がする特養ホーム発駅前行きのバスで、時折乗り合わせる夜勤明けのケアワーカーがいる。私服に戻ればどこにでもいるような娘さんで、「お疲れさま」と声をかけると、笑顔で会釈して駅前の雑踏に消えて行く。

↑

12/26 上富士交差点から 3,240mm デジタルズームで撮影した、正午の東京スカイツリー先端部。

「寒いね、あったかいココアを買ってきたから今カップに入れるね」と妻が声をかけたら、ほとんど言葉のない義母から「当たり前だろ!」と声が出た。「びっくりした」と笑顔で済むのは母娘だから。義父なら「だったら自分でやってよ!」「できんからやってもろうとるんだろうが!」となったところ。

「あたりまえだろ!」と言いたくなるような当たり前のことを言われて、当たり前の中に相手の含意を読むことなど、年寄りに求めても無理なので、ただただ発語のあったことを喜ぶ。

明日への日記…66 老人ホームとハンドベル

【朝の螺子締め】12月25日日曜日。箱根山が噴火(1295/12/25 永仁3/11/18)。この二年前に鎌倉で大地震、死者2万3000人の記録がある。

***

今日は老人ホームで2時からハンドベルがある。ケアワーカーが演奏するんじゃないかと妻は言い、彼らは疲れてるからそれはないんじゃないかと答えたが、文京区の在宅支援センターではクリスマスにスタッフが演奏したという。食事介助後1時間休憩し、近所のラーメン屋で昼食予定。

子どもの頃、学校で停電があり終業のチャイムはどうなるんだろうと思ったら、こづかいさんがハンドベルを鳴らして登場したので拍手になった記憶がある。こづかいさんは差別的だということで用務員さんになった。こづかいさん以前は番さんで、それは宿場町の郷里でも年寄りから聞く番太に通じるのかも。差別を言うなら「番」という言葉に引っかかるので「自分は一番差別のない人間だ」などという発言を聞くと笑ってしまう。

↑

12/25 老人ホーム内に設置される神社で初詣したあと、お年寄りと家族に振る舞われる長寿うどんのポスターが張り出された。去年も義母と食べた。

老人ホームのクリスマス、ハンドベルの集い演者は外部からの訪問者でも、施設で働くケアワーカーでもなく、入所老人当事者だった。どこまでも本人主体であることの大切さ重視を貫くお見送りケア、ぶれてなくて非常に宜しい。

明日への日記…65 ムービーカメラと東京大空襲

【朝の螺子締め】12月24日土曜日。キャプテンクックがクリスマス島に到着(1777/12/24 安永6/11/25)。その後英国と米国による20回以上の大気圏内核実験場となる。

***

老人ホームを訪問する際に介護風景をデジタルカメラでハイビジョン動画撮影している。昨日初めて SONY のカメラ(HX100V)で撮影してみたが、さすがにビデオメーカーが作ったものは、おまけ機能とはいえ細部が良く煮詰められていると感心した。シーン認識、追尾フォーカス、バッテリの持ち具合などまるでハンディカムのよう。

上富士交差点近くの理容室。先客が散髪してもらいながら空襲の話をしている。3月の空襲では理化学研究所あたりが激しく焼かれたという。東洋文庫は貴重な収蔵品があるため、米軍の空襲目標から外されたという話を聞いた事があるけれど、ピンポイントで隣りはやられたということだろうか。

明日への日記…64 立川談志と三好春樹など

【朝の螺子締め】12月23日金曜日。鎌倉を追われた畠山国清が修善寺城に籠城し破れた後は行方知れず(1361/12/23 正平16(南);康安1(北)/11/26)。ここでまた昨日の金胎城に繋がる、河内畠山氏が見つかるのも検索歴史散歩の面白さ。

***

昨夜は録画しておいた談志の100年インタビューを観たが、子ども時代の貧富の差から語り始めたのが面白かった。東京府東京市小石川区(現在の文京区白山)生まれ。高低差が入り組んだ東京では、人は母親の股ではなく土地の股から生まれることが、聞き手の渡邊アナにはわかりにくいかもしれない原点。

今日は大宮の老人ホームへ、毎日食事介助に通う家内と一緒に出かける。夜は三好春樹さんの飲み会へ。

クロージング・パーティとは上手い言い方があるものだと家内が苦笑いで感心している。裸パーティの逆で clothing …ではなく closing の方。先日は店じまいだったが今日は事務所閉鎖。不況だからではなく、そういう時期にさしかかる年代の友だちが増えたから。間もなく出かける。

明日への日記…63 日々雑感

【朝の螺子締め】12月22日木曜日。歴史年表にまた柳本賢治が登場し畠山稙長を河内国金胎城に追う(1528/12/22 享禄1/11/11)。富山県射水に義父を分骨したが寺の名が真言宗金胎寺。近鉄長野線河内長野駅の北東に金胎寺山はあり、金胎(こんたい)は両界曼荼羅の金剛界胎蔵界。

***

毎朝目が覚めたらその日の出来事を検索する、ということを12月から続けている。単なるコピペにならないよう、行けるところまで検索脱線し、収拾がつかなくなる寸前で思い出しながらノートに書いてまとめている。そうやって書いた断片は意外に忘れないのでどこかの身になっているのは確かだろう。

都バス上58内でばあさんたちが談志の思い出話をしていて、聞いていると地元の年寄りの目の付け所も楽しい。「あら先生、元気になったじゃないって散歩中に声をかけたら、だめだ声が出ねぇんだって手を顔の前で振るのよ」などと声音(こわね)を真似て話すのも上手で、高座に上げたいほどだ。

スーパーの鮮魚売場で、煮るなり焼くなりしなくては食べられないような切り身を持ったばあさんが、店員に「これ生で大丈夫?」と聞き、店員が鬼瓦のような形相をして、手を顔の前で左右に振っていた。鬼瓦にでもならないと食べかねないと思ったのだろう。

明日への日記…62 蝶々さんと納豆と充電器

【朝の螺子締め】12月21日水曜日。柳本賢治の伊丹城攻め(1529/12/21 享禄2/11/21)。賢治と書いてかたはると読み、翌年播磨出陣中に暗殺される。血の日本史を WIKI リンクで読んでいると「男のどうしようもなさ」の普遍性を、現在とも重ねて思う。

***

昨夜は録画しておいた市川森一『蝶々さん~最後の武士の娘~』を前後編通して観た。自殺という言葉も、市川氏が好きな「士風」というフィルタを通せば自害になる。血の日本史をネット上の WIKI リンクで辿るとき、美学の虚飾を剥いで自害が自殺と書かれていると本質に触れたようでドキッとする。

昔、電機メーカー社員時代の宴会で高田馬場のちいさな台湾料理店に行ったら、店主の子どもが店の隅で美味しそうに納豆を食べていた。納豆パックからそのままの状態で、味付けもせずいかにも美味しそうに食べており、真の納豆好きの食べ方とはこういう食べ方の事だろうと感動したことがある。

デジカメのバッテリー、別売充電器が8,000円以上もするのは異常な値付けだろうと検索すると、Amazonに2,000円前後の互換品がある。やっぱりね、と思ってユーザーレビューを見ると煙が出たとか、熱変形したとか、発火の恐怖を感じたとかの投稿がある。情報の戦場。

明日への日記…61 極大と極小、大商いと小商い

【朝の螺子締め】12月20日火曜日。家康が隠居城である駿府城に遺し久能山東照宮に保管されていた金銀200万両(久能山御蔵金銀)、そのうち御三家に分与されて残った100万両ほどが江戸に運ばれた(1632/12/20 寛永9/11/09)。

***

3.11 を契機にして MacBook Pro の 13'' の中で仕事をしている。無停電電源装置内蔵パソコンとしてのノートで仕事をしようと思いたったのだけれど、画面の小ささというデメリットより、いつでもどこでも同じ仕事の場があるというメリットが優っている。物理的には小さい仕事場だけれど、感じ方としては大きいわけで、極小と極大の自在性といえなくもない。

レイアウト作業用に適当な文章を指定文字数だけ生成してくれるアプリがあり、昨日からの作業で重宝しているのだけれど、夏目漱石『吾輩は猫である』から抽出されているらしい文字の断片に「先生の時代はともかく、今それはまずいです…」という言葉があり、障害やリハビリ関係の雑誌ではちょっと困る。“文脈にぶら下がっていない”言葉は、差別語だと言われれば差別語なので、たとえ文豪の筆から出たものでも検索一括置換で気楽に消去している。

昨夜、録画した加藤和彦のドキュメンタリーを見ていたら懐かしい「モーレツからビューティフルへ」(1970)というCMが流れた。あの頃、なんであんな言葉に感動したのだろうと思う。ビューティフルもモーレツの延長でしかなかった時代。これからは小商いの時代に戻れば良いと内田樹も言っているけれど、まさに小商いに徹してきた周りの人々は、相変わらず裕福ではないけれど、額に汗しながら今も笑って走り回っている。小商いがゼンマイ駆動であることの強みだと思う。

未明に起き出しての持ち帰り残業もひと区切りついたので、お米をといで朝食の準備をし、風呂のお湯張りを始めたところで、今日が母親の誕生日だということを思い出した。健在なら 81 歳になる。

明日への日記…60 直木三十五のこと

【朝の螺子締め】12月19日月曜日。蜂須賀至鎮(はちすかよししげ)、大坂城西方木津川口砦を占拠し冬の陣緒戦となる(1614/12/19 慶長19/11/19)。守将明石全登(たけのり)は大坂城に伺候していたため無事

***

直木三十五の随筆のページをめくっていたら、家族が相手をしてくれないのでテレビに向かって小言を言いつつ、Twitter に連続投稿しているオヤジのぼやきを読んでいるような気分になったのでやめた。享年43歳、昔の人は早めにオヤジ化したんだろう。

三好春樹は「校長先生はボケる」と言っていたけれど、「先生」と呼ばれて「人をバカにしてんのか」と怒らないような凡人は、確かにボケるかもしれない。そういえばテレビに小言を言っていると妻が「先生、ちょっと先生」と呼ぶことがある。気をつけよう。

「張扇から叩きだすと、「伊賀の水月、三十六番斬り」荒木又右衛門源義村――琢磨兵林による、秀国、本当は保和、諱だけでも一寸これ位ちがっているが……」などと語り始められると、頭の中で田辺一鶴が語り出して止まらない(直木三十五『鍵屋の辻』)。直木三十五は随筆より作品自体の法が面白い。

明日への日記…59 明石全登(たけのり)とシクラメンの話

【朝の螺子締め】12月18日日曜日。ロシアに敗れナポレオンパリに帰る(1812/12/18 文化9/11/15)。

***

直木三十五に明石全登(たけのり)の話が出てきた。大坂夏の陣、天王寺あたりで十字架の幟旗を立てて敵陣に突撃し、そのまま行方不明になった謎の人物。子孫は伊達や津軽を頼って秋田まで逃げ延びたが、元国連事務次長の明石康は全登の子孫と伝えられているという。十字架の幟と国連旗の話。

↑

12/18 夕暮れになって買い物に出た。西ヶ原四丁目の路地にて。

友人からシクラメンの鉢植えを貰ったら、毎朝義父母の住まいに行き日当たりの良いベランダに出して水やりをし、仕事場に下りて観葉植物のパキラに水やりをし、ついでに自分にも血圧の薬をやるという習慣がついた。小さなことで生活習慣に大きな変化が起こることは上質な愉快だと思う。

明日への日記…58 久野節覚え書きと特養訪問記

【朝の螺子締め】12月17日土曜日。久能山に幽閉され、慶長11(1606)年江尻より八丈島へ配流された宇喜多秀家が、84歳で没する(1655/12/17 明暦1/11/20)。

***

西武グループ、名建築「蒲郡プリンスホテル」を売却。設計は久野節。久野は岸和田の人だが、朝ドラ「カーネーション」のロケ(心斎橋百貨店)に使われた高島屋東別館の設計者は鈴木禎次。小篠綾子が実際に制服を売り込んだのは高島屋岸和田店。ややこしい。久野節といえば昭和6年竣工のアールデコ建築浅草松屋。2012年東京スカイツリー開業にあわせ、周囲のアルミ壁を取り払って、往時の姿に復元するという。

↑

話しかけることがあったとき名前で呼べるようにメモする。

土曜日なので大宮の特養まで面会に出かけた。義母が暮らす居住区画では、身体が自在に動く三名の男女が、畳の上の卓袱台を囲んで一緒に食事を取っている。まだ若い男性が窓を背にした席にいて、食事時しか出てこないので名前がわからない。家内が義母の食事介助をしている最中に、座敷の端に腰掛けて耳を澄ませていたら、ようやく名前がわかったので忘れないようにメモした。

↑

12/17、昼食を終えた義母の居室(四人部屋)に差し込む光。

元職人風の入所者、M さんがまた(男が日中に親の面会などに来られるということは)

「旦那、儲かって仕方ないんだろう」

などと言うので

「ま、ぼちぼち」

と答えたら

「じゃあ宝くじでも当たったのか」

と笑う。一時元気がなかったがまた回復してきた。

明日への日記…57 手と心の滑り止め

【朝の螺子締め】12月16日金曜日。午前10時、宝永山大噴火(1707/12/16 宝永4/11/23)。

***

未明に目が覚めて寝付かれないときは、新聞を読んだり、本を読んだり、調べ物をするのに iPod touch が便利だ。iPhone に比べて実質以上に軽く感じる。軽いのはいいのだけれどツルツルで滑りやすく、かといってゴムのようなケースをつけるのも好きではないので、背面に小さな透明滑り止めをひとつ貼ってみた。たったこれだけのことで落としにくくなる。

↑

iPod Touch の滑り止め。

血圧の薬がなくなったので、近所の診療所までもらいに出た。出掛けようとして靴を履いたら鍵がない、鍵をようやく見つけたら財布を置き忘れたなどということが、散発的に起こって手間取る。最近こういう現象がたびたび起こるのは、自分自身の思考と行動が twitter のように断片化しているのかもしれない。始まりがあってきちんとした終わりがある長文を書くように、落ち着いた行動に改めたいな、と思う。

↑

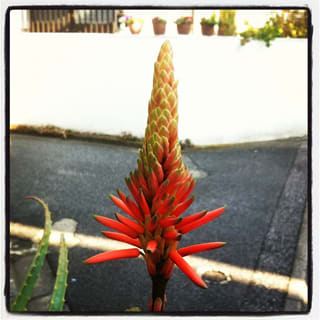

12/16 アロエの花。

診療所で薬を貰って帰る道すがら、アロエの花が咲いているのを見た。

明日への日記…56 朝の日課とSトラップ

【朝の螺子締め】12月15日木曜日。人質松平竹千代が今川義元のもとへ(1549/12/15 天文18/11/27)。義元は三河から織田氏を追い出し、松平領も支配下に置くというわけで勢い盛ん。斎藤道三の娘濃姫が織田信長に嫁ぎ、フランシスコ・ザビエルが日本上陸したのもこの年。

***

昨日から日課にした義父母の住まい朝のメンテナンスをする。カーテンと窓を開けて光と風を入れ、ベランダにシクラメン鉢植えを出して水やりをし、洗面所と風呂場の排水管に水を流した。とくに排水管内に水を流しておかないと、S字型やベル型などをした排水トラップ内の封水がなくなり、栓が取られた状態になって虫や臭いにおいが室内に入り込んでしまう。

↑

Sトラップ概念図(笑)

郷里静岡県清水の実家も母親が他界した後、片付けが終わるまで数年間無人のままだったが、虫やにおいに悩まされなかったのが今になってみると不思議だ。マンションと一軒家に何か違いがあるのだろう。朝の日課が一通り終わり、午前8時、向かいにある文京区立昭和小学校からチャイムの音が聞こえた。

明日への日記…55 加賀藩と射水(いみず)

【【朝の螺子締め】12月14日水曜日。ノストラダムスの大誕生日(1503/12/14 文亀3/11/26)。

***

朝の螺子締め余話。今日は高山右近が荒木村重に造反して織田信長方についたとされる日なのだけれど、その後の右近を調べたら、旧・越中国射水郡あたりで家内のご先祖様の話に繋がってびっくりした。ご先祖は武士で家内はクリスチャンだが、右近の末裔というわけではない。

家内の父方の菩提寺は富山県射水市にある。義父の遺骨を清水の寺に納め、富山には分骨することにしたのだが、その際、寺のご住職に面白い話を聞いた。

射水郡というのは前田利家の息子利長が、秀吉による佐々成政制圧後、砺波郡・婦負郡とともに与えられた32万石の一部だった。慶長の危機の際に利長は徳川との開戦回避のため隠居を宣言し、家督を異母弟の利常に譲り、越中国新川郡富山城に隠居した。その富山城が焼失したため高山右近に命じて射水郡関野に高岡城を築き移った。

現砺波市戸破(ひばり)に金胎寺(こんたいじ)という真言宗の寺がある。江戸の始め頃、加賀藩から山田某という武士が家来十名ほどを連れてこの地にやってきて、最初の住まいとして建てた家がその寺の前身なのだという。やがて家来共々それぞれの土地屋敷を持つようになり、最初の家を、山田某と家来たち一族を弔うための寺にしたのだという。というわけで寺の小さな墓地には代々彼らの子孫を葬った墓があり、そのひとつが家内の家で当時までの過去帳が残っている。

加賀藩からやってきた武士が、なぜ富山市ではなく射水市のこんな場所にやって来たのだろうと聞いたときは思ったが、加賀藩と射水は昔から縁の深い土地だったわけだ。

明日への日記…54 落丁と落葉

【朝の螺子締め】12月13日火曜日。徳川家光が江戸城本丸に移る(1624/12/13 寛永1/11/03)。家康の隠居所だった西の丸の修築が終わり、秀忠がそこへ移ったから。家康以来、姫路城や岡山城でも西の丸は隠居所。

***

目が覚めても布団の中では暇なので、直木三十五を青空文庫から引っ張り出して読んでみた。iPhone の紙をめくるような疑似体験は良くできていると思う。けれど、良くできていると思えば思うほど違和感を感じるのは、本物を模した電子書籍が、右綴じ左めくりの裏白という贅沢な製本になっているように見えるからだ。ページめくりで裏の白を見せないと「めくった感」が出ないからだろうが、仕事柄とても違和感がある。

昼食は一人なので外食に出た。

「当店は流行ってません、そのうち夜逃げします」

と、店構えからしてこそこそ客に耳打ちしているような、さえない中華料理店が近所にあり、冒険してみるつもりで中に入ったら16人くらい座れる店内が満席でびっくりした。味もなかなか良いし、人も店も見かけで判断してはいけないと思う。

↑

12/13 ドサッと落ちた銀杏の葉。

今年は銀杏の落葉が遅すぎないかという話をしていた。寺田寅彦に「まるで申し合わせたように濃密な黄金色の雪を降らせるのであった」と、一斉に落葉する銀杏の不思議さを驚いている作品があるが、近所の出版社まで資料を借りに行ったらドサッと落葉していた。今日はその「申し合わせたような」瞬間があったらしい。

明日への日記…53 黄色い一日

【朝の螺子締め】12月12日月曜日。 今川義元の娘嶺松院がが武田信玄の嫡男武田義信に嫁ぐ(1552/12/12 天文21/11/27)。翌年武田信玄の娘黄梅院が 北条氏康の子北条氏政に、さらに翌年北条氏康の娘早川殿が今川義元の子今川氏真に嫁ぎ、いわゆる甲相駿三国同盟成立。

***

静岡県清水の友だちから直球を投げ込んだとメールがあり、朝一番でキャッチしたら、段ボールいっぱいの黄色いボールが入っていた。郷里ではミカンのことを「黄色いウグイス」とも呼び、冬休み前は「山に行っても黄色いウグイス捕るなよ」と注意があった。

長丁場の仕事が佳境に入り、昼食をとるまもなく霞ヶ関の会議へ。南北線に乗ったら車内が風邪臭く黄色信号が灯っていたのでマスクをした。年末で忙しい今風邪を貰うわけにはいかないから。

↑

12/12 新橋駅に向かう舗道にて。

会議が終わったので霞ヶ関ビルそばの書原に寄り、宮本常一『なつかしい話』河出書房新社を買った。新橋駅前のカレーショップ『スマトラ』に寄り、昔懐かしい黄色いカレーを食べた。

スマトラ沖地震関係の会議に出て、新橋『スマトラ』のカレーを食べて帰ってきた。

| « 前ページ |