2014/01/22 記

ーーーーーーーーーーーーーー

懇話会の通信No.004の巡回配布2日目、今日は仕事が橋本の訪問指導なので、国道一号線よりも北側と柳島を歩いた。この地域は次の場所を回るのに、一度茅ヶ崎駅に引き返さないと路線バスがつながらない。コミュニティバスによる補完も考えられるが,1時間に1本どころか2時間待ちの状態なので、利用しにくい。目の影響で車の運転が出来なくなったことの不自由さを改めて感じる。

包括3ヶ所、施設&訪問介護・看護事業所3ヶ所、団体役員宅1件、町役場1課、町社協1件の9ヶ所。日が暮れて最後は包括の事務所の鍵を閉める直前だった。残り6件。

今回は、団体役員宅で、なぜ一般公開型の活動にしないのかという質問がでた。今、被災地への支援は善意だけでは、ニーズに応えられなくなっている。避難生活の長期化のストレスフルな環境下の問題や、専門性を持った人材不足、安全避難だけではない避難生活を見通した防災ネットワークの立ち上げ等、要はケア関係者のアクティブな方が、新たな現状打破に動き出す時期だからだと応えた。不満そうだった。

懇話会は路線決定したり、行動提起したりしない。被災地の関係者をゲストに懇談し、被災現場の生情報に触れることで、参加者各人の活動に持ち帰り議論をしていただくという、緩やかな勉強会であり、被災時、要援護者支援の医療・生活支援の人物交流による官民連携のネットワークの芽に、勝手になればいいという公共空間に育ちたい。

私とて災害ボランティアは「わーく編集部」と「ペットレスキュー」置いており、懇話会の活動との混同は避けて行きたいと考えている。だから一般公開の企画は、「生命のことづて」等上映会や、被災地見学、個人医療情報QRカード開発などを行っていく。

懇話会は今後「ミニお食事会」で生活・医療支援に参考になる地元ゲストを囲んで4~5人限定で懇談する活動も立ち上げていく。活動の質の違いがご理解いただけるだろうか。

ある包括では、いつもながらの砂を噛むような思いをしてきた。責任者不在で、留守番の方が対応されたとき、「私には、わからない」とバリアを張られてしまうこと。それでは「担当者に渡してほしい」と告げると、「何のチラシか」と内容説明を要求されるが、説明を始めると、まだ一言しか言っていないのに「私には、わからない」の戻る問答が繰り返される。ここの包括は前回も他者が同じバリアが張られ、今回は「また来ます」と引いて、手書きメモを添えてポストに投函してきた。前回、傘を忘れて再訪問したとき、通信がゴミ箱に丸められていた経験があったからだ。

またある施設では、担当の方がいつも仕事中で、今回は不在。ところが階段を下りるとその方の姿が窓から見えているところもある。ここも門前のポストに通信を投函した。その方との政治的立場の違いが影響しているように感じられる。

だからそこに集まる関係者の方々に、情報が届いているかということは、絶望的なのかもしれない。しかし、可能性や偶然がある限り、情報提供は続ける必要がある。一般向けのチラシ投函よりは、条件はいいと思っている。

--------

センター試験を受けたひとりの弟がインフルエンザにかかり、兄が戦々恐々としている。東京の親戚のところに居を移して受験する騒ぎに。おかげで私の手を離れたのだが、母親からの相談がはじまってしまった。苦情処理屋再開。

日本障害フォーラム(JDF)と連絡を取った。陸前高田のアンケート報告書の残部をわけてもらうことに。次回の企画の際に配布できないか確認中。

2/2の上野千鶴子氏の講演会の入場整理券が届いた。謝金をいくらぐらいにしているのかなと気になる。来年度はじめのプライマリ・ケア連合学会PCATの講師依頼が大学付属病院の医師なので、直談判がいるかなと、金額に背筋が寒くなっているのだ。

明日は、相模大野校に夜。その前に巡回。

夜間傾聴:ひとり

風邪引いた子を抱える母親

(校正1回目済み)

最新の画像[もっと見る]

-

7/29 姪夫婦1泊の騒動

4年前

7/29 姪夫婦1泊の騒動

4年前

-

7/26&27 ビデオ会議は家庭には合わないなあ

4年前

7/26&27 ビデオ会議は家庭には合わないなあ

4年前

-

9/12 千葉ブラックアウトの特徴から

5年前

9/12 千葉ブラックアウトの特徴から

5年前

-

4/29 懇話会薬剤師招待の意義説明の番組試写招待が、連休がじゃまをしている

5年前

4/29 懇話会薬剤師招待の意義説明の番組試写招待が、連休がじゃまをしている

5年前

-

1/12 在宅ケアを考える「"2019 団塊・君たち"」に参加し

5年前

1/12 在宅ケアを考える「"2019 団塊・君たち"」に参加し

5年前

-

3/29 火曜災害ミニカフェ6月分ポスター仕上がる

6年前

3/29 火曜災害ミニカフェ6月分ポスター仕上がる

6年前

-

4/15 嵐去り…/地元ティーンズの防災木綱教室」実行委作り招請状

6年前

4/15 嵐去り…/地元ティーンズの防災木綱教室」実行委作り招請状

6年前

-

1/15 ビッグイシュー誌配布で/地元ティーンズ防災絆研修準備懇談第一回明日に

6年前

1/15 ビッグイシュー誌配布で/地元ティーンズ防災絆研修準備懇談第一回明日に

6年前

-

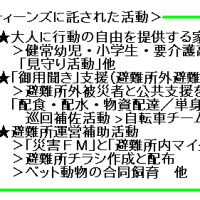

11/11 「わーくNo.72」の「ティーンズの仕事」「お薬手帳QRコード版」より

7年前

11/11 「わーくNo.72」の「ティーンズの仕事」「お薬手帳QRコード版」より

7年前

-

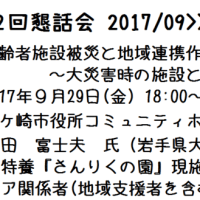

8/7 懇話会通信No.022 より

7年前

8/7 懇話会通信No.022 より

7年前