人気blogランキングへ 週の半ばから暖かくなる予報。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

倒立フォークを分解するためには画像のようなSSTが必要で、助っ人もいると苦労は半減します。

SSTは2つありますが、用途は同じで上が日本製、下がアメリカ製(タブン)です。

まずフォークトップを緩めます。スプリングの反力は掛かっていませんから、ネジが外れた瞬間に射出する心配はありません。

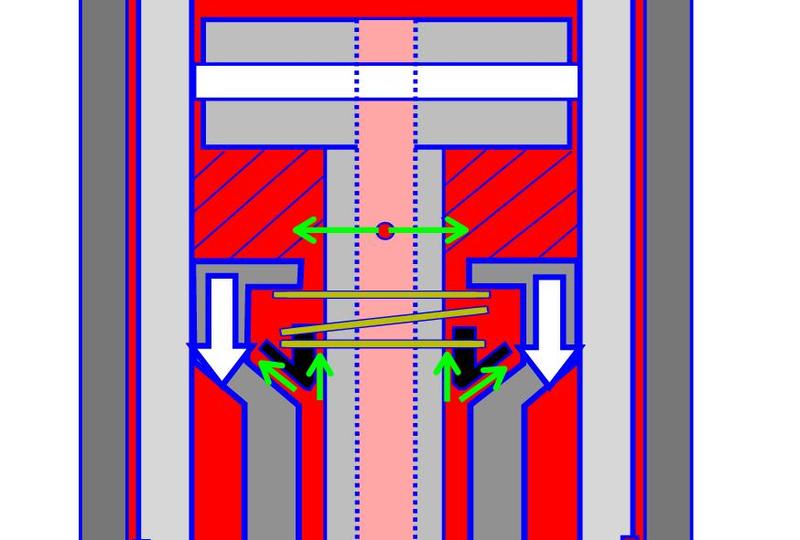

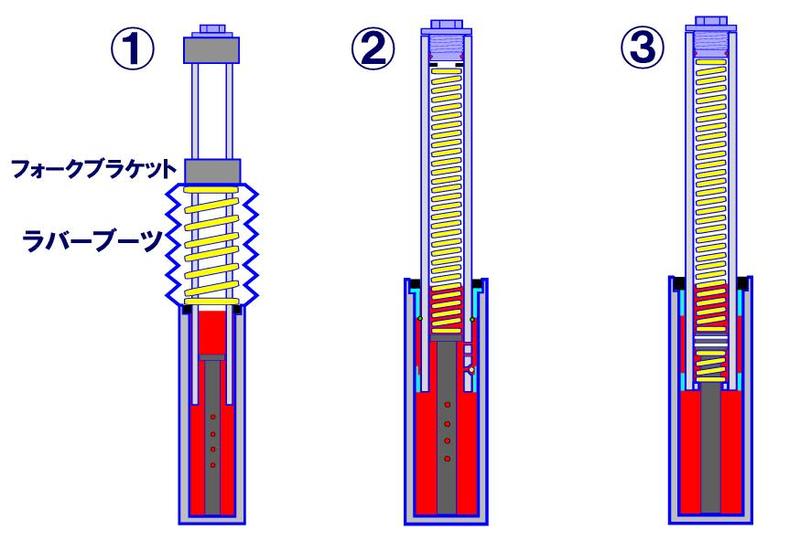

アウターチューブは自由に動かすことができ、出現する景色は通常の正立タイプと趣が違います。もっとも正立タイプでもダンパー調整機能が付いているカートリッジ式は、これと似ていたかもしれません。

ここで助っ人が必要になります。矢印のチューブを押し下げてSSTを差し込むのに、手が2本では足りないのです。

この日本製のタイプは青矢印のチューブに開いている穴を利用して、緑矢印のSSTのハンドルの先端 を差し込むので、助っ人は要らないかもしれませんが、次の段階ではやはり手がもう1本必要です。

どちらにしてもサイズが合わず使えませんが。

つまり緑矢印はフォークトップのロックナットですが、これを緩めるときにナットをSSTの切り欠きに引っ掛けて行いますので、日本製SSTを使っても両手で押しながらリテーニングプレートを差し込む必要があります。

ロックを外してトップを緩めていけば、このように抜けます。

ダストシールを外して・・・・。

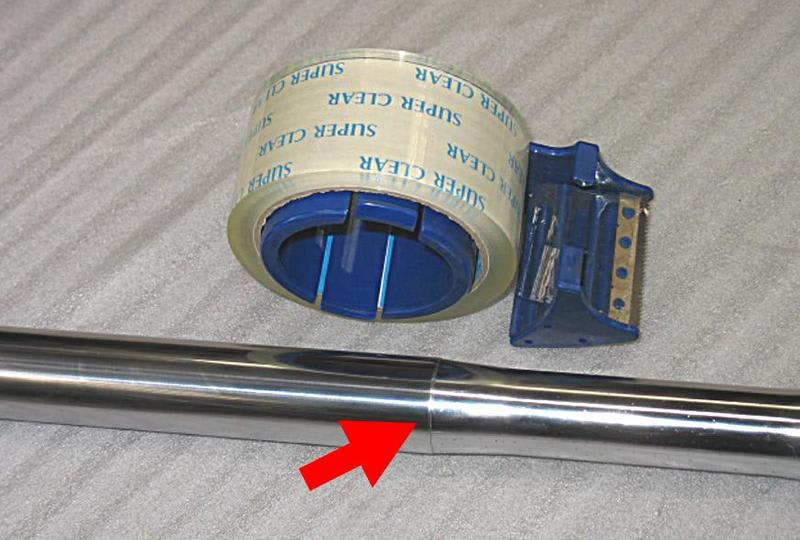

スライディングハンマーの要領で伸び縮みを繰り返せば、このようにオイルシールとともに抜けます。

このとおりバラバラになりました。

人気blogランキングへ 倒立フォークの中身を初めて見た方も、ソウでない方も、応援クリックお願いします。