アクスルシャフトのディスタンスカラーに関してご質問をいただきましたが、文章では中々難しいので図解を試みます。

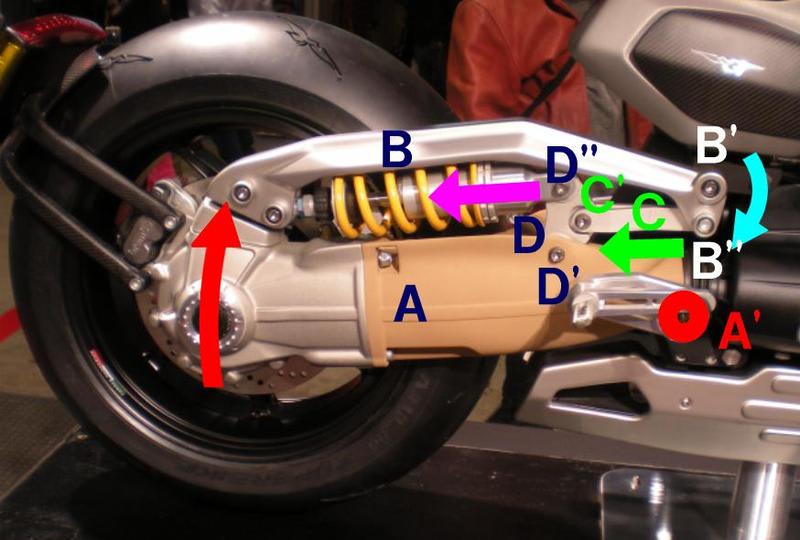

フロントフォークとタイヤの関係は、タイヤがフォークの間の中心にあり、タイヤとフォークの中心線は平行になっているのが望ましい。

スミマセン2位に落ちてしまいました応援クリック よろしくお願いします。

スミマセン2位に落ちてしまいました応援クリック よろしくお願いします。

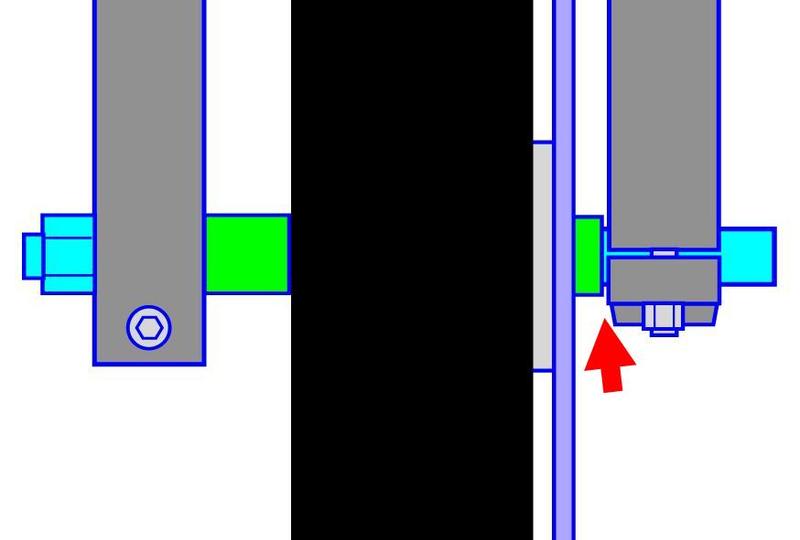

ご質問は矢印の部分の隙間に関して。

組みなおしたら以前と変わったしまったということです。

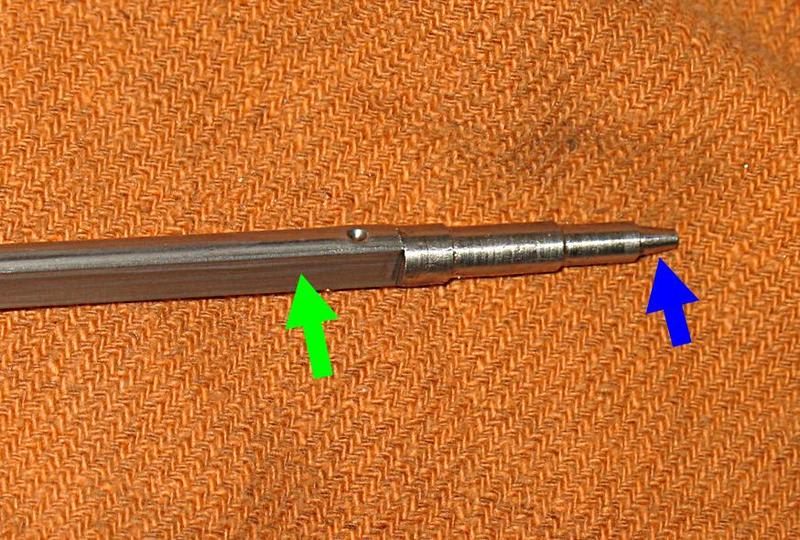

アクスルシャフトの形状がこのようになっていると、タイヤの位置は赤いカラーの長さで決められてしまいます。

シャフトの形状が分かりやすいようにもう一つ。

こういう形状のシャフトではカラーの長さでフォークの幅が決められてしまい、高い精度が要求されることになります。

フロントサスペンションの動きを重視するなら、左右のフォークが平行であるのが望ましく、それにはA=B でなければなりません。

しかし実際にBの距離を測定するのは困難なので、できる作業方法としたらアクスルナットをまず締め付けて、ナットの反対のフォークのクランプを緩く仮締めして、フォークを大きく上下に動かしてからクランプを本締めします。

クランプを締め付ける前は、フォークの下端部が意外に動くことを確認してみてください。

正確に作業を行うには、左右のフォークの長さが同じであることを確認しフェンダーがある車両は外すことが望ましい。かなり前のことですが、Fタイヤが偏磨耗するトラブルを追求したら、タイヤとフォークが平行ではなく、その原因はFフェンダーの変形でした。

スミマセン2位に落ちてしまいました応援クリック よろしくお願いします。

スミマセン2位に落ちてしまいました応援クリック よろしくお願いします。