人気blogランキングへ

ハーレーのカスタムパーツは数多く有りますが、いざ突き詰めると意外と無いパターンもあります。

11.5インチ ダブルデイスクブレーキ

41mm、FXSTスタンダード+2インチ

ハードクロームメッキ

という組み合わせですが、ロングスライダーチューブ(インナーチューブ)は普通ショークロームになっていて永く使えないし、下手をするとトリプルツリーに差し込んだだけでキズだらけになってしまいます。

エクステンションは論外で、剛性に不安はあるし継ぎ目がみっともないし、絶対に使いたくはありません。

写真のモノはForkinng by FRANKというメーカーでした。

フォークスライダー(アンダーチューブ)はCCIのキット。

中身はジャンクから見つけてきたモノと、果たして組み上げられるかな?

■まずはジャンクの分解

ダストカバーを外して、スナップリングも外します。

インパクトレンチは仕事をシンプルにしてくれます。

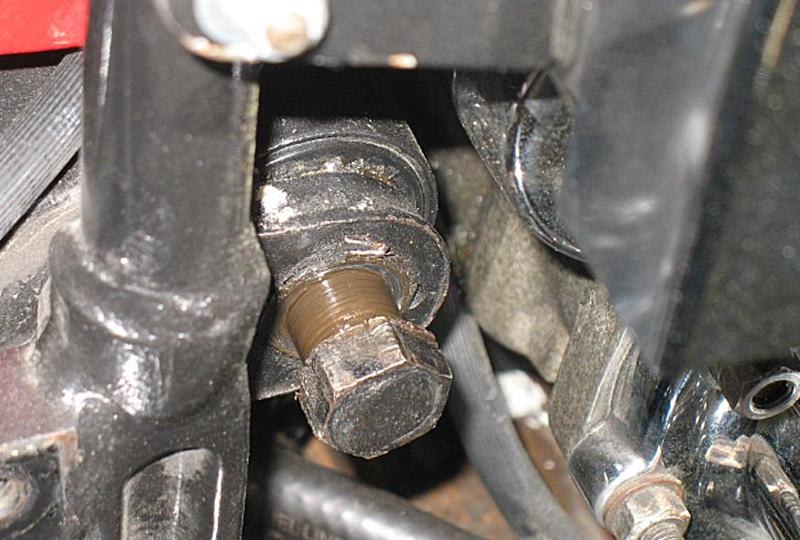

このダンパーチューブのボルトを緩める場合には、インパクトレンチがないとフォークの中からダンパーチューブを抑える必要があり、フォークによって違うSSTがないとできません。

ちなみに、ショーワ製のフォークのボルトはミリネジですから、使う工具は6mmのヘックスです。

高年式のこのボルトの頭の穴は浅いので、キチンと押さえないと穴を壊してしまいます。

このタイプのフォークは、スライダーチューブとフォークスライダーのそれぞれに組み込まれているブッシュが干渉するので、ダンパーチューブボルトを抜いても引っ張ったくらいでは抜けません。

ダンパーチューブボルトを外したことにより動くようになった範囲で、勢いよくスライディングハンマーのように動かすとシールともども外れます。

フォークオイルを定期的に交換しないと、このようにオイルは汚れますヨ。

アルミ製の”ロワー ストップ”はたいていフォークスライダーの底に残っているので注意です。

スライダーチューブのトッププラグを外せば、スプリングとダンパーチューブは出てきます。

■キットの中身

フォークスライダーのキットの中身です。

必要な部品はほとんど含まれています。惜しいのはダンパーチューブの銅ガスケットが無いくらいですね。

■点検・組み立て

スライダーチューブにキットのブッシュを嵌め込んでスライダーチューブに差込み、動きをチェックします。

他メーカー同士の組み合わせの場合には入念に確認ですね。

スライダーチューブにダンパーチューブを差し込んで、動きや白いテフロンのシールリングが”仕事”をしてくれそうか確認します。シールリングはピストンリングと同じ働きなので、合口は反対方向にずらしておきます。

*リバウンドスプリングはフォークが伸びきった時のショックを吸収するモノですが、コレを長くすることによりフォークのセット長を短くすることもできます。その場合はフォークスプリングやスプリングスペーサーを短くする必要もあります。

*セット長を短くする(車高を下げる)他の方法では、ダンパーチューブを短くする(883ハガーはこの方法、有効ストロークは減少)、スライディングチューブの変更(コレがベスト)、フォークスプリングをカット(コレは最悪、フォークの沈み込みが大きくなりブレーキング時に底付きしてしまい危険)など考えられます。

ダンパーチューブをスライディングチューブに差込、スプリングで押して

ロワーストップを忘れずに付けておきます。

スライディングチューブが2インチ長いので、チューブに付属のスペーサーとワッシャーを忘れずに入れて、フォークチューブプラグを取り付けます。

*スペーサーの長さで、スプリングの

セット荷重を調整することも可能です。

車重や、乗り方、乗り心地により、長くすれば固くなり、短くすれば柔らかくなります。

チューブプラグを取り付けるのにはスプリングを縮めなくてはならないので、トップボルトをプラグに取り付けてラチェットハンドルにソケットレンチ(35mm)を付けて押してやると、力が入りやすくソレホド苦労しなくてもすみます。

ダンパーチューブボルトを取り付けておきます。

オイルシールにはシリコングリスを塗っておきます。

スライディングチューブにフォークチューブ側のブッシュ、リテーナー、オイルシールの順で入れて、ブッシュだけ先に押し込みます。

オイルシールを傷つけないようにセットするには、このような専用のスライディングハンマーがあると便利です。

ダストブーツを取り付けて完成です。

■オイル量

最新のデータではFXSTでは356ccとなっていますが、これは一般的に言うウエット(フォークを車体の取り付けられたまま)、つまり下のドレンから抜いてオイルの交換だけの場合です。

一番当てになるのは、オイルレベルです。

フォークのスプリングを抜いて完全に縮んだ状態で、フォークの上端からオイルの面までの距離になります。

FXSTでは184.9mmになります。

*フォークオイル量をレベルで管理する方法は10年くらい前から一般的になっています。

フォークのセッティング方法として『オイル粘度を変える』 『オイルレベルを変える』があります。

密封されたフォークでは、金属スプリングと中の空気の圧縮された時の反発力を利用した、エア併用型ということになります。

オイルレベルを高くする(オイル量が増える)と

オイルレベルから上のエアチャンバーが小さくなり、フォークが圧縮されると反発力が大きくなり”フォークが固くなる”

オイルレベルを下げるとエアチャンバーが大きくなるので、フォークは柔らかくなります。

*オイル量が限度以上に多すぎると

途中でオイルロックして、ストロークが少なくなる。

エアチャンバーが小さいので反発力が大きすぎ、フォークは固すぎる。

圧力が高くオイルシールの破損の可能性

以上のことが考えられ「過ぎたるは及ばざる」より弊害が大きいでしょう。

*オイル量が少なすぎると

ダンピング性能が落ち、車両が不安定になる

エアスプリングの反発力が小さくなるのでフォークが柔らかすぎ、急ブレーキなどでフォークの”底付き”が起き危険。

*左右でオイル量が違うと

左右のフォークの作動に差異があり、急ブレーキなどの負荷ではフロントタイヤに傾きが起きる場合もある。

■小さい部品の重要性

フォークトップボルトにはこのようなシールがあります。

シールがこのように痛んでいるとフォークの密閉性が損なわれて、上記で説明したエアチャンバーが不安定になり”命に関わる”ほどの事態も起り得ます。