人気blogランキングへ お陰さまで首位奪還!!

5万ポイント目指して 人気blogランキングへ クリック未体験の方にもコレを機会にお願いします。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

通称スターハブは1936年から1966年まで使われた、何とも優雅な名前の部品です。

コノ写真を見れば名前の由来は一目瞭然。

採用された1936年当時のアメリカ国内の道路事情は想像するしかありませんが、ハッキリしているのはコーナリングフォースの概念はなかったろうし、ハイグリップタイヤも存在するはずはありません。

つまり、ハブベアリングには垂直方向の力しか掛からないモノで、スラスト方向にはタイヤが横にズレテはまずいだろうくらいの認識しかなかったと想像できます。

30年もの間使われ続けたことは、それほど問題がなかったことを物語り、PL訴訟がなかった当時でも故障が度々起きたら評判は悪くなります。

分解するのにはブレーキドラムも外さなくてはなりません。

というか、車体からホイールを外す際に、ドラムを外してしまった方が良いですね。

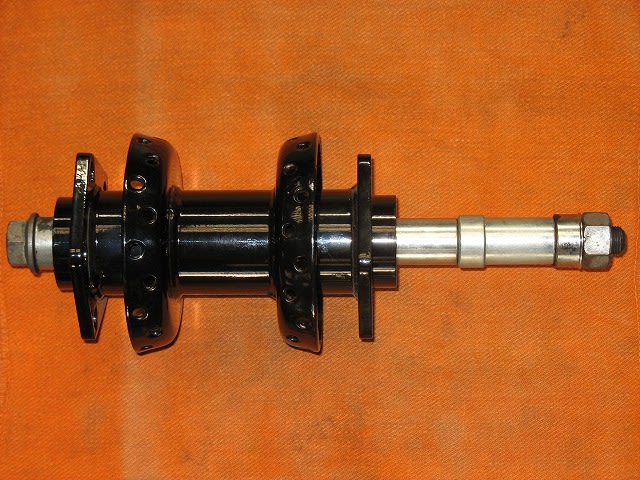

全部の部品を分解すると、驚くほどの多くの部品があります。

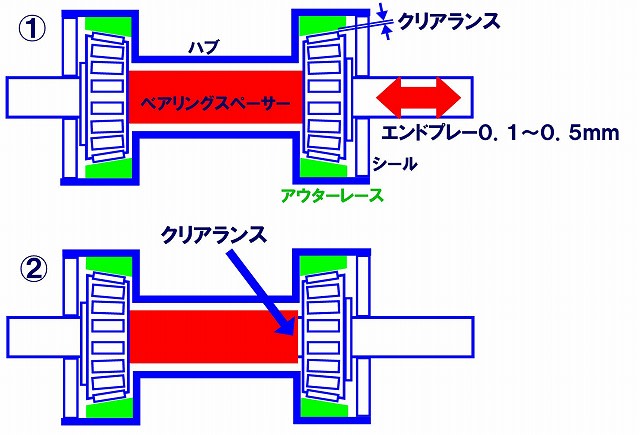

図に描いてみるとコンな感じです。

今回の作業の現物は、前に誰が整備したか知る由もありませんが、スラストシムがアチコチに入っていてメチャクチャでしたね。

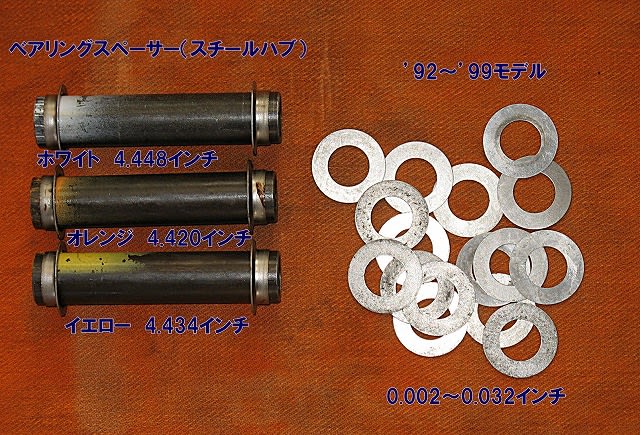

*ここで説明すると、左右のスラストは一見複雑ですが、両側のスラストワッシャーとスラストベアリングスリーブの間で受け止めています。スラストワッシャーとハブスラストプレートの間のシムによりエンドプレーが調整できますね。

正常な場所に組み込まれていたら、こんなに痛んでいるはずはありません。

ベアリングアウターレースや各部品に問題がなければ、旧いグリースをきれいにして・・・。コチラはドラム側ですね。

インナースリーブに左ベアリングを嵌めてから一緒に挿入します。ベアリングは外側からは入りません。

ローラーリテーナーを組み付けて・・・。

ロックリングを取り付けます。

コルクを入れてから、写真のコルクリテーナーを取り付けてロックリングで固定します。

左側も各部品にグリースをタップリつけて組み立てます。手に持っているのが内側ののハブスラストプレートで一番奥にシムが入ります。

ハブスラストプレートの間にコルクリングが入り、スクリューで固定します。

エンドプレーを確認するのは、内側のハブスラストプレートだけでもスクリューで固定しないと出来ません。エンドプレーの大きさは手に僅かに感じる程度でよいでしょう。

グリスニップルも付いていますが、各部に行き渡るのは期待薄?

*ベアリングのラジアル方向の遊び(磨耗状態)は、コルクが健在であると手で揺すっても感知できませんので、分解してから行うべきです。

当時の時代背景からすると、ベアリングもストレートローラーベアリングしか自由に使えなかたのかも知れません。その為にこのような複雑な構造をとるしか他に方法はなかったのでしょう。

結論

30年にも渡り使われたコンプリートパーツで、今もそれほどトラブルの話も出ないスターハブですが、グリースアップやメンテナンスを怠ると重大なトラブルの可能性もありますので、特に長距離を走ったり、ハードコーナリングをする方やハイグリップタイヤの装着(コンナ事はしないか?)には気を付けたいものです。

人気blogランキングへ お陰さまで首位を維持!!

*記事を保存してから気が付きました。

いくらなんでもコルクリングリテーナーがスラストを受け止めるわけがありません。

スラストベアリングスリーブのフランジがスラストワッシャーに挟まっていますので、ココで左右のスラストを受け止めています。誤解を招かないように記事は修正しておきました。