社会人になってこれまでに4回引っ越しましたが、ほとんど京阪電車の沿線で、もう30年以上利用しています。

関西の主な私鉄の阪神、阪急、近鉄、南海はプロ球団を保有していたので全国的にも認知されていますが、京阪はほとんどご存知ないでしょう。百貨店事業に乗り出したのも20年ほど前。地味というか、堅実というか、私は「真面目な電鉄会社」と思っていますが…。

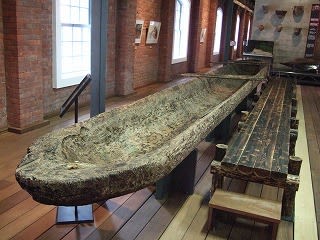

その京阪に先日新しい路線が誕生しました。大阪の「天満橋」から「中之島」まで新駅4つ分。国際会議場や国立国際美術館、大阪市立科学館などが建ち並ぶ、言わば副都心の地下を走ります。その駅に木を多用しているというので、仕事の打ち合わせ前に見てきました。

(ホームの壁面が木)

終点の「中之島」駅に着くと、ホームから見える壁面は全面木で覆われています。改札階に上がると、コンコースの天井や壁面も木。「もしかしてトイレも?」と思って入りましたが、ここには木は使ってありませんでした(笑)。

(コンコースの壁も天井も木製)

打ち合わせ先の最寄り駅「渡辺橋」へ戻ると、ここもホームの壁面が木。階段の壁面や駅ビルの通路の壁面も木の建材。地上に出ると、出入口やエレベーター乗り口の建屋も木製。鼻を近づけると、プーンと木の香りがします。

(階段の壁面も木製)

(地上の出入口の建屋も木製)

全国的には無名ですが、折り返し駅で2人掛けシートの背もたれが自動で反転して進行方向を向く車両や、混雑時にはベンチシートが天井に上がって開閉ドアが増えるユニークな車両も開発しています。私は昔から緑色のツートンカラーの電車が気に入っています。この木の駅を見て、ますます京阪電車ファンになりました。

関西の主な私鉄の阪神、阪急、近鉄、南海はプロ球団を保有していたので全国的にも認知されていますが、京阪はほとんどご存知ないでしょう。百貨店事業に乗り出したのも20年ほど前。地味というか、堅実というか、私は「真面目な電鉄会社」と思っていますが…。

その京阪に先日新しい路線が誕生しました。大阪の「天満橋」から「中之島」まで新駅4つ分。国際会議場や国立国際美術館、大阪市立科学館などが建ち並ぶ、言わば副都心の地下を走ります。その駅に木を多用しているというので、仕事の打ち合わせ前に見てきました。

(ホームの壁面が木)

終点の「中之島」駅に着くと、ホームから見える壁面は全面木で覆われています。改札階に上がると、コンコースの天井や壁面も木。「もしかしてトイレも?」と思って入りましたが、ここには木は使ってありませんでした(笑)。

(コンコースの壁も天井も木製)

打ち合わせ先の最寄り駅「渡辺橋」へ戻ると、ここもホームの壁面が木。階段の壁面や駅ビルの通路の壁面も木の建材。地上に出ると、出入口やエレベーター乗り口の建屋も木製。鼻を近づけると、プーンと木の香りがします。

(階段の壁面も木製)

(地上の出入口の建屋も木製)

全国的には無名ですが、折り返し駅で2人掛けシートの背もたれが自動で反転して進行方向を向く車両や、混雑時にはベンチシートが天井に上がって開閉ドアが増えるユニークな車両も開発しています。私は昔から緑色のツートンカラーの電車が気に入っています。この木の駅を見て、ますます京阪電車ファンになりました。