2015/08/16 記

--------------

避難所利用者の中の健康を維持している大人たちは、家族の生活を支え、避難所内家族の傷病者の看護・介護、入院家族の通院介護と忙しいことに加えて、被災した自宅の整備清掃、家族・親戚・友人・隣人などの消息確認、被災自営職場の整備清掃、財産確認や契約凍結など、際限のない仕事に終われて行く。こういう過労集団の元で感染症が生じたとき、免疫力の弱まった集団は、感染を一気に拡げ易く、深刻化しやすい。この集団健康管理は、保健師・看護師の地域保健が見通しをたてていく。それに従い、協力して行く活動が必要となる。これは、避難所管理運営会議が担うことだ。

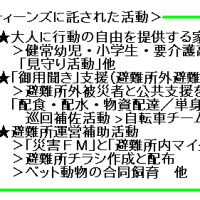

ここでいう感染症とは、飛沫感染によるインフルエンザ・肺炎球菌性肺炎・マイコプラズマ性肺炎・百日咳等や、経口感染により腸チフス・パラチフス等、接触感染による黄色ブドウ球菌感染症等、空気感染による結核など多岐にわたる。水が不足している環境であり、身辺清拭すら制限をうけると、感染源としてのトイレ等が問題となる。この避難所内雑用係の必要性は高く、一方で、昼間、乳幼児や児童の世話、傷病者・要介護高齢者のケアを手伝うことによって、日中のおとなを自由にするために、避難所に残る要援護者の、医療生活ケア補助支援かつ感染症防疫補助に関わるボランティアが必要になる。このボランティアについては、集中的に検討する必要がある。

ここで注意すべきことは、外部支援ボランティアや中高生ボランティアのように、関わりが短期的になるボランティアと、地元の大人の長期支援が可能なボランティアの役割分担を明確にしておいた方がいいということだ。例えば身体の不自由な高齢者等のトイレ介助やおむつ交換・食事介助など当事者との信頼関係を要するものは、長期支援者が適している。仮設トイレの増設とか、毛布の配布等は短期支援者に割り振る。

-------------

一方、この避難所を利用できないでいる被災者がいる。障がい者や認知症等の方々は、自治体が設けた福祉避難所や、半壊した自宅で生活している。物資の配達と併行して、訪問健康確認巡回を忘れてはならない。避難所では抵抗力がない身体の方がおり、ノロ・ウィルス感染などには注意する。

(つづく)

--------

訪問客あり。午前10時頃到着との話で、睡眠時間が3時間を切った。やむなく起きたら、実際に来たのが午後1時。この辺のところが、何回言ってもわからない。先方の車で移動中高いびき。チェーン・レストランで食事して戻ってきたが、認知症の母親の今後について話していたが、介護度のことや、高齢者グループホームと老人病院との区別がなく、頑として説明を受け入れない。ものの盗難妄想で衝突しており、それがアルツハイマー型認知症の特徴であることや、対処法も怒りに流れて受け入れないという始末。

嵐のように去っていったが、不快感が一日中尾を引いていた。

要介護者支援は常に前途多難だ。

夜間傾聴>ひとり

(校正1回目済み)