2015/08/17 記

--------------

(前回の続きから)

福祉避難所は、その必要性の社会認知度が低く、なかなか整備されない。地元の特別支援校や障がい者施設、高齢者では特養ホームなどの諸施設が当座の受け皿になる。ところが収容人員の絶対数が不足し、サポートする職員の数も、職員の家族被災も重なって、全く足らないのが現状だ。このため東日本大震災の際は、半壊した自宅でブルーシート生活を余儀なくされた例もあった。こうした自主避難者は、遠方疎開を果たした方を除き、情報も物資も諸支援も届かない困難にさらされる。

社会性に困難を抱える成人発達障がいの方とその家族の方は、福祉避難所の混合避難の状態にも適合できず、交渉で地域の学校の教室を開放してもらう例もあった。一教室数家族という利用法となるが、これも仮設住宅が出来るまでの暫定措置とされた。ところが仮設住宅入居時も、健常者家庭の隣だったり、隣接発達障がい者の家庭の相互干渉があったりと、条件が難しく、遠方の内陸部に介護者と自主疎開し、家族がひき裂かれる例もあった。医療補助が必要な重症身体障がいの方は、施設疎開や、内陸医療施設への自主疎開が行われた。医療支援の必要な高齢者の場合も、疎開が行われたが、福島県の双葉厚生病院のように、無理解と避難情報混乱のため、バス内に高齢者の被害者が続出した。要援護者にとって、移動自身が生死に関わる大問題だった。

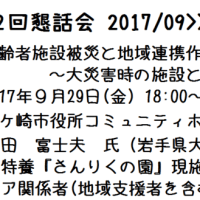

福祉避難所入所・自主避難家族のように、公共のサポートが未熟な現状では、平常時から他県施設との相互避難契約を含んだ友好交流を進めておき、有期限契約の限界はあるが民間借家への仮避難所認定をもらった避難等を摸索している。

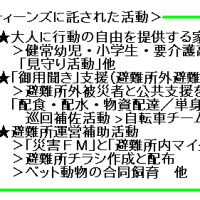

こうした分散避難と多岐にわたるカスタマイズ避難は、公共サービスを届けるための全体状況把握を困難にし、確認できたところからの医療・生活支援ボランティアによる巡回支援を行うことになる。この巡回支援は土地勘のある中高生自転車部隊のような担い手の、新規実践事業となる。よって大事なことは、分散・カスタマイズ避難をしている家族は、家族側からの支援要請を必ずしないと、存在自身が見逃されてしまう。有効な視点を獲得するために、保健師との連携の下に、巡回支援ボランティアを形作る必要がある。ここでは訪問医療や治療薬代理仲介などが必要になるが、薬代・法的検討などのケース・カンファレンスが必要になる。

自治体では、要援護者の事前登録が始まっており、東日本大震災の際は、機械的なプライバシー守秘の壁が、南相馬市・陸前高田市を先進事例に、支援組織に対して情報開示が行われたが、東北のように自宅避難例が多くなる地域特性の場合有効情報であるが、都市型災害のときは、疎開事例が増えるため、開示情報だけでは全体状況がつかめない状態になる。先方の地域サポートとの連携を通じ、巡回を実現する必要がある。

指定福祉避難所については次回。

(つづく)

------------

「わーくNo.057」を書き始めている。明日はビッグイシュー配布を済ませるが、神戸訪問は後期夏期講習の終わる8/31終了後になってしまった。

鶴嶺高校ボラ塾は、「マイクロFMの役割と避難所内放送シュミレーション」に決まった。

夜間傾聴>**子

ひとり

(校正1回目済み)