![]() 人気ブログランキングに参加しています。応援クリックをしていただくと助かります。

人気ブログランキングに参加しています。応援クリックをしていただくと助かります。

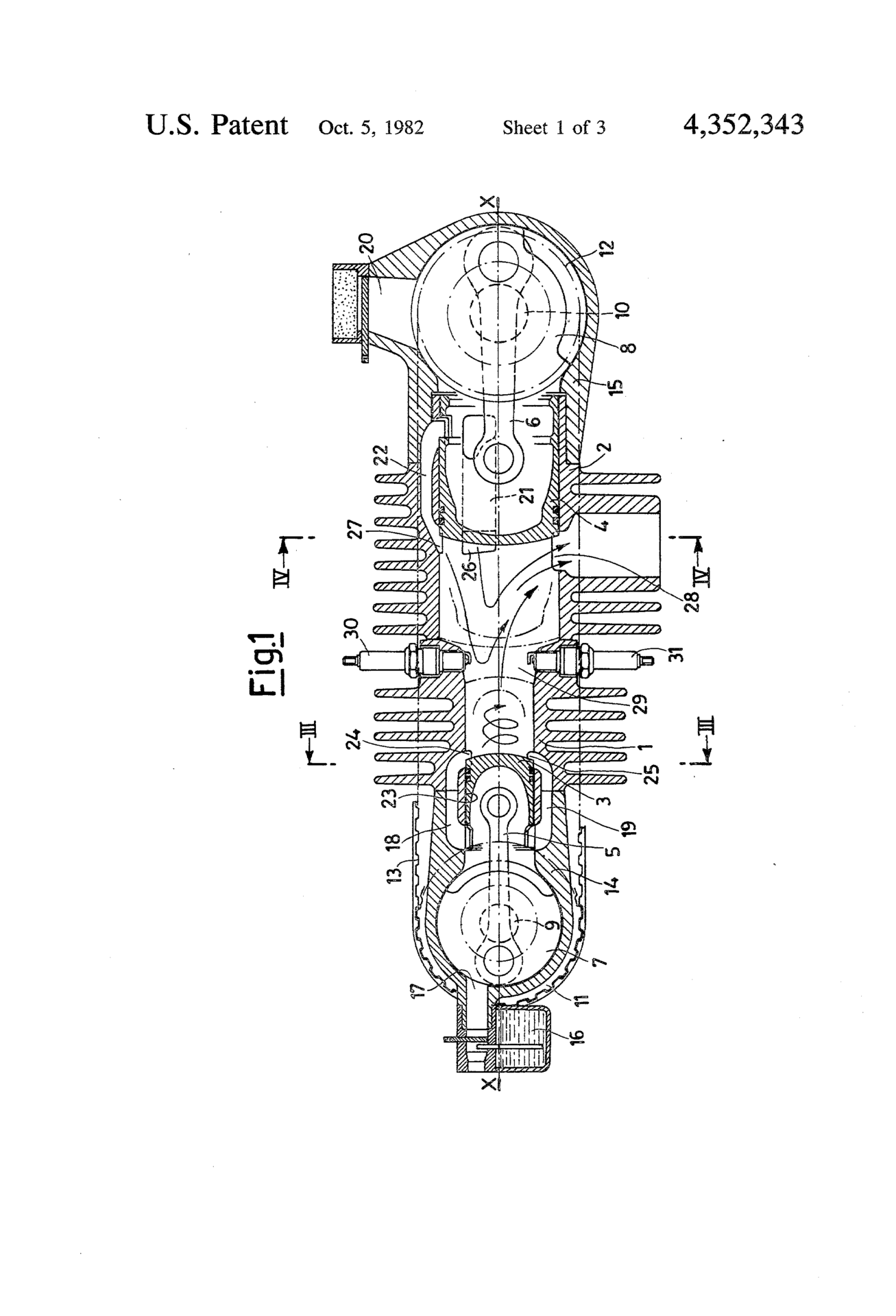

http://www.google.com/patents/US4352343

オポーズドピストンエンジンは何回も紹介していますが、こちらは比較的最近の1980年あたりに特許を出願しているピアッジョの2サイクルガソリンオポーズドピストンです。

2サイクルエンジンは軽量小型でパワーがあるので、この時代は小型スクーターのほとんどが採用していましたが、どうしても未燃焼ガスが排出されて炭化水素が大気中に出されてしまいます。その後は2サイクルエンジンはバイクにおいて絶滅することになりますが、このオポーズドピストンエンジンはそれぞれのシリンダー径を変え渦流を発生することにより解決する試みだったようです。