人気blogランキングへ 今日は午前中は法事、午後は都内まで中古車の仕入れとバタバタしていましたが、更新しないとランキングのポイントが・・・・。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

某掲示板にデュアルディスクブレーキのマスターシリンダーについての質問がありましたので、ココでネタにしてしまいます。掲示板では文章だけになってしまいますから、説明もややこしくなってしまいます。どなたか奇特な方がいらっしゃたらお知らせください。

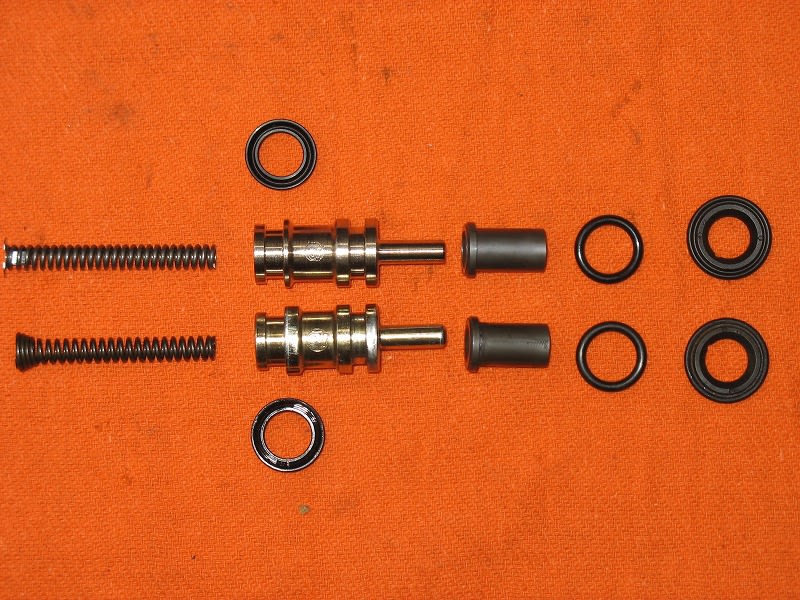

パフォーマンスマシン製のCONTOURシリーズ、フロントブレーキマスターシリンダーです。

写真はボア径11/16のものですが、他に9/16、5/8があるようです。

こちらは車体に装着されていますが、Classicタイプで、5/8と3/4のボアサイズがあります。

CONTOURは下の写真のようにレバーの位置を調整できるようになっています。上の写真は車両に付いた状態でレバーの位置はスケールの示すところです。

少々乱暴な比較ですが、握れるところまで握ったレバーの先端のストロークがスケールで読み取れます。

”支点”と”作用点”の距離です。

Classicのほうのストロークです。僅かにCONTOURの方より少ないですね。

前述のように乱暴な方法ですが、双方ともブレーキラインはブレードホースなので、フィーリングはカチッとしていますから、握る力に多少の誤差があってもストロークさほど違いは出ないでしょう。

厳密に言うとClassicとCONTOURでは押すメカニズムが違うので、レバー比の違いが出てきますが、写真は”Classic”の支点と作用点の距離です。

キャリパーは双方とも同じ”125×4R”のデュアルです。

”CONTOUR”はマスターシリンダー単体と車体装着済みの2種類の写真があり、チョット分かりづらいかもしれませんが、11/16ボア径シリンダーでマッチングは悪くないです。つまり正常なフィーリングです。

チョット解せないのは(”Classic”装着車は未走行ですから、これも厳密に言うと条件が異なることになりますけれど)11/16でレバー比が大きい”CONTOUR”とレバー比の小さい3/4の”Classic”のストロークがほぼ同じということです。

次回は図解で・・・。

人気blogランキングへ クリックお願いします!