今回は、現在の播磨町古宮の今里伝兵衛を紹介しましょう。伝兵衛は、二俣を東西に流れる新井を完成させた人物です。

今回は、現在の播磨町古宮の今里伝兵衛を紹介しましょう。伝兵衛は、二俣を東西に流れる新井を完成させた人物です。

今里伝兵衛(いまざとでんべえ)

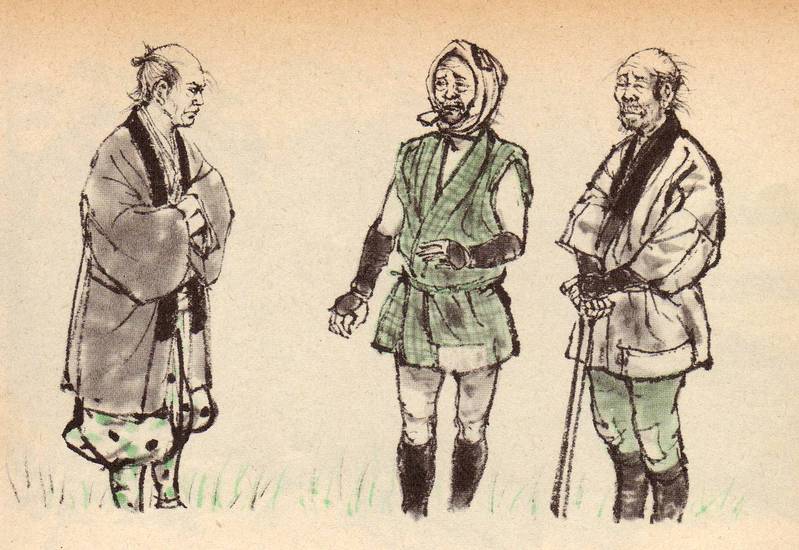

伝兵衛は、慶長15年(1610)、現在の播磨町小宮(こみや)に生まれ、父の死により後を継いで大庄屋になりました。

以来、一時として心の休まる時はなかった。

それというのも、この地方は海に近く、台地に続く場所にあり、水を確保することが難しい土地がらのためでした。

雨が少ない年には、承応三年(1654)のように、飢で死ぬ人が多くでました。

この年の旱魃はすごいものでした。田畑を潤す水はありません。秋の収穫は、ほとんどなかった。

それに比べて、加古川の河川を利用する五ヵ井郷(現在の加古川町・尾上町)は、加古川の水のおかげで被害が少なく、むしろ夏の日照りの中で、稲は青々と勢いよく成長しているのでした。

五ヵ井用水の歴史は古く、この地方に豊かな実りをもたらしていました。

食べるものもなくなった二俣村の百姓等は、五ヵ井郷からわずかばかりの食料と種籾をわけてもらって、やっと生活をつなぐ状態でした。

伝兵衛が大庄屋を父から引き継いだのは、20歳前の青年でした。

伝兵衛が大庄屋を父から引き継いだのは、20歳前の青年でした。

それ以降、伝兵衛は村の政(まつりごと)を取りくんでいくうちに、「なんとしても田を潤す水が欲しい」とする情熱が心のそこから湧いてきました。

これまでは、加古川の水を台地に上げて、小宮の地まで水を引くことは無理だと考えられていました。

しかし、戦国時代は、城を作る技術、鉱山開発の技術などが発達し、それが、伝兵衛の時代に土木工事に利用できるようになり、かなり困難な工事も徐々に可能になってきた時代でした。

加古川から用水を引くというこの計画の本当の問題点は技術の問題よりも、用水が通過する他の村々の人が、この計画に協力をしてくれるかどうか。

また、この計画を藩主、榊原忠次(さかきばらただつぐ)様が認めてくださるかということでした。

伝兵衛は、旱魃のあった年の12月、近隣の村々の庄屋を集め用水の計画を相談しました。

庄屋衆は伝兵衛の計画に感心し、伝兵衛にその計画・指揮を任せることになりました。

一方、藩主、榊原忠次はこの計画を進めることを許し、さらに五ヵ井郷に対して分水することを命じました。

伝兵衛の計画は、一挙に実現へ向けてスタートをすることになりました。

工事は明暦元年(1655)正月から始められ、翌年3月に五ヵ井用水の平松堰(加古川大堰の東岸)から小宮の大池まで全長13キロの新井(しんゆ)を完成させました。

完成の日です。上流から乾いた土地を潤す水が力強く流れてきました。

伝兵衛はこの工事で、無理がたたったのか、用水の完成の4年後の万治2年11月、息をひきとりました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます