現在、加古川市内の中学生がつかっている歴史教科書(大阪書籍)に、次の記述があります。

現在、加古川市内の中学生がつかっている歴史教科書(大阪書籍)に、次の記述があります。

「・・・政府は、まず土地を所有する権利を認めて、田畑の売買を自由にしました。

次いで、1873(明治6)年から、全国の土地の面積やよしあしを調べ、土地の値段である地価を定めました。

土地の所有者には地券をあたえ、土地の3%にあたる額を地租として、貨幣で納めさせることにしました。

これにより、土地についての税金の負担と集め方は、全国一律となりました。

これを地租改正といいます。・・・江戸時代の年貢の総量と同様になるように計算されており、全体として農民の負担は軽くなりませんでした」

その後、各地で地租改正に反対する激しい運動がおこり、これに押された政府は明治10年に地租を地価の2.5%に切り下げています。

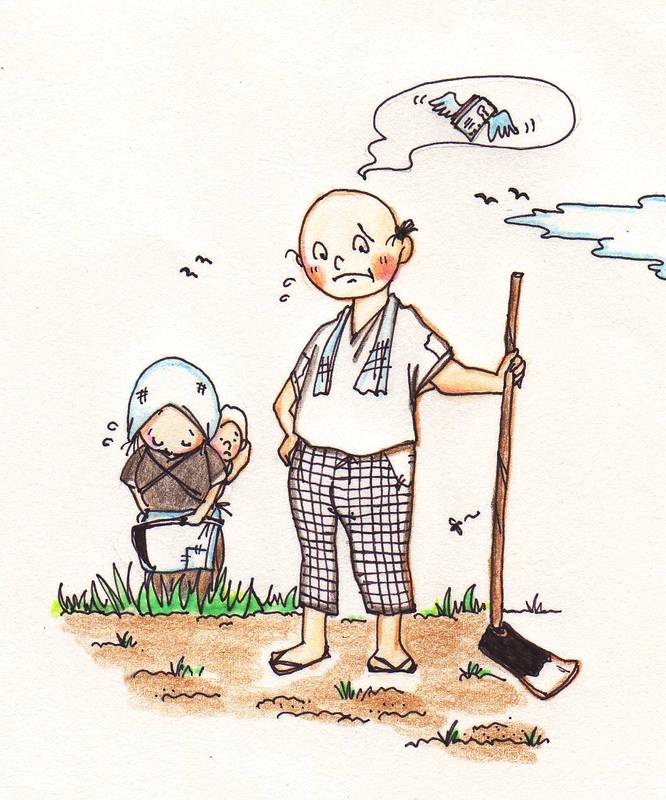

このようすを、二俣村にみましょう。

地租、しめて947円21銭6厘(明治14年1月)

二俣村 戸数 64戸

人口 350人

一 田、 39町2反5歩 地価3万482円93銭4厘

地租762円5銭8厘

一 畑、 16町2反1畝27歩 地価5537円45銭6厘

地租138円44銭1厘

一 宅地、2町9反5畝13歩 地価1867円97銭5厘

地租46円70銭

一 藪地、1反3畝13歩 地価78銭2厘

地租1銭7厘

一 土砂捨場、13歩 地価9厘

厘位未満

合計反別、 58町5反1畝11歩 地価3万7889円11戦6厘

地租947円21銭6厘

外に無税地反別7町9反8畝20歩、及び堤防敷地5反4畝21歩

二俣村には、明細帳等の古文書が残されていないため、詳細は分かりませんが、教科書にあるように、税金は江戸時代とあまり変わらず収穫の5割程度が税であったと想像されます。

この記録は『播磨地種便覧』(明治15年12月発行)からの数字です。その前書きに、「一、戸数・人口は明治14年1月御調ヲ以載ク」の注意書きがあります。

だとするなら、明治14年当時、二俣村の人口は350人・戸数64戸の集落でした。当時の風景が浮かんでくるようです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます