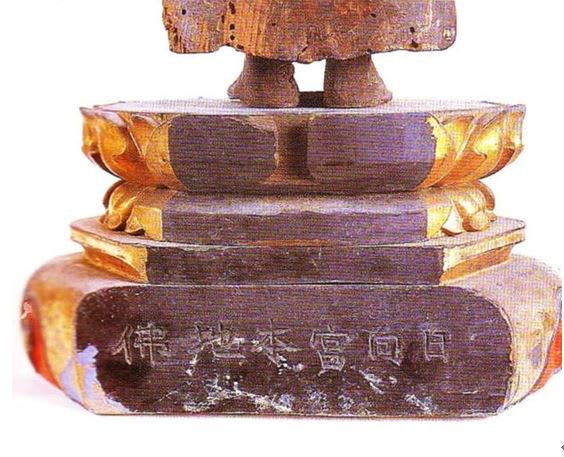

日向宮(日岡神社)本地仏(ほんじぶつ)

『信仰の美術・播磨の聖たち』の常楽寺の観音像の説明の続きを読んでおきます。 写真をご覧いながら読みください。

・・・・注目すべきは、観音像の台座下部背面に「日向宮本地仏」の銘が陰刻されていることである。

台座の制作は、その形式と本堂の他の仏像等の修理から17世紀後半と考えられるが、その頃には、この像が、日向宮(日岡神社)の本地仏とされていたことになる。

・・・加古川市内唯一の式内社である日岡神社と、中世播磨で隆盛を誇った常楽寺との、神仏習合のようすを窺わせる貴重な資料といえる。・・・・

ここで、「本地仏・日向宮・式内社」の言葉を整理しておきます。

本地仏(ほんじぶつ) 「本地(ほんじ)」というのは本来の姿という意味ですから、本地仏(ほんじぶつ)とは、本来の姿である仏様という意味になります。

「本地(ほんじ)」というのは本来の姿という意味ですから、本地仏(ほんじぶつ)とは、本来の姿である仏様という意味になります。

しかし、これだけでは何のことか分かりません。本地垂迹(ほんじすいじゃく)ということについて知る必要があります。

本地垂迹というのは、本来の姿は仏教の仏、その仮の姿が神道の神、というほどの意味です。

つまり、「本地仏というのは、神道の神様と仏教の仏様は同体だ、という理論で、神様の本来の姿は仏様です」という意味です。

このような、神仏のあり方を「神仏習合」と言います。

「日向宮(ひゅうがのみや)」は、日岡山にある「日岡神社」のことです。

以下、日岡神社として話を進めます。

日岡神社は式内社(しきないしゃ)

式内社というのは、10世紀のはじめに作られた規則である延喜式(えんぎしき)に、その名が見られる神社のことです。

中央政府は、地方の豪族と結びつきを強め、勢力をさらに強めるため、全国の有力な神社をその統制下におき、「式内社」として権威づけたのです。

加古川市近辺(加古川市・高砂市・播磨町・稲美町)で「式内社」は、日岡神社だけです。

つまり、聖観音の台座の銘は、神仏習合を知る貴重な資料です。

明治になり、神仏分離令が出され、お互いに独立した神社、寺として今日に至っています。(no4806)

*写真:聖観音菩薩立像台座銘