(フレームが縮小されている場合は、「お気に入り」を一旦×にしてご覧ください)

京都国立近代美術館で「生存のエシックス」という展覧会が開催されています。医療や環境、宇宙に対して芸術的なアプローチを試みる12のプロジェクトを紹介するという面白い内容。流行の言葉で言うと「コンセプチュアルな」、卑近な言葉で言うと「小難しい」アートです。

私の興味は「宇宙庭」というプロジェクト。国際宇宙ステーションの日本モジュール「きぼう」の中で、種から植物を育て、さらに庭を作って、それを鑑賞することで宇宙飛行士の心を癒し、宇宙空間における庭のあり方を探るという実験です。提案したのは京都市立芸術大学の教授。

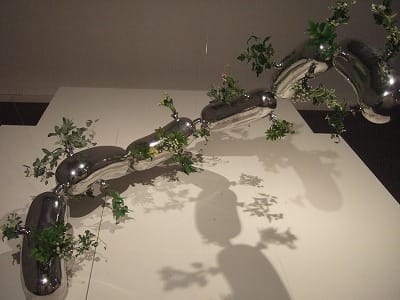

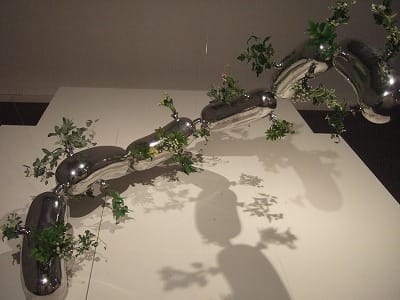

上の写真が宇宙庭。銀色の風船のような物体からいろんな植物が顔を出しています。展示品は造花でしたが、実際にはカタバミ、ヤブミョウガ、ナデシコ、セイヨウタンポポ、ヘビイチゴ、オニタビラコなどの草本が使われたようです。

宇宙船内ではこれがプカプカ浮いていて、その輪の中をくぐりながら植物を愛でるというのが宇宙庭の鑑賞方法らしいです。下の画像は地上での無重力空間でテストしたムービーの1シーン。

さらに下のムービーでは、実際に「きぼう」内で宇宙飛行士の野口さんが2ヶ月かけて作った庭を外国の宇宙飛行士に説明しています。展覧会でも同じムービーが映写されていました。後半は英語で説明しているのでよく分かりませんが、「宇宙初のガーデンパーティー」と言っているようです。

この銀色の風船タイプとは別にリング状の宇宙庭も製作されていて、こちらでは草本だけでなく、ナンテン、パキラ、ポトスなどの木本も使われたようです。宇宙で庭を鑑賞するという試みも興味深いですが、私の関心は「無重力空間で樹木は育つのか?」ということ。

これについては従来からいろんなデータが蓄積されていて、宇宙船内部では無重力や宇宙線といった条件よりも、湿度、気温、照度などの条件の方が影響が大きいそうです。地上とあまり変わらないということでしょうか。会場には、実際に宇宙ステーションで使われた植物栽培装置も展示してありました。

親水性高分子膜による植物栽培装置

宇宙で庭を鑑賞するというアイデア、それを実現するエネルギー…、芸術家のパワーはスゴイですね。おかげで、私のように樹木や緑が好きな人も安心して宇宙旅行に出かけられます(笑)。

「生存のエシックス」展のwebサイトはこちら

JAXAの宇宙庭のwebサイトはこちら

京都国立近代美術館で「生存のエシックス」という展覧会が開催されています。医療や環境、宇宙に対して芸術的なアプローチを試みる12のプロジェクトを紹介するという面白い内容。流行の言葉で言うと「コンセプチュアルな」、卑近な言葉で言うと「小難しい」アートです。

私の興味は「宇宙庭」というプロジェクト。国際宇宙ステーションの日本モジュール「きぼう」の中で、種から植物を育て、さらに庭を作って、それを鑑賞することで宇宙飛行士の心を癒し、宇宙空間における庭のあり方を探るという実験です。提案したのは京都市立芸術大学の教授。

上の写真が宇宙庭。銀色の風船のような物体からいろんな植物が顔を出しています。展示品は造花でしたが、実際にはカタバミ、ヤブミョウガ、ナデシコ、セイヨウタンポポ、ヘビイチゴ、オニタビラコなどの草本が使われたようです。

宇宙船内ではこれがプカプカ浮いていて、その輪の中をくぐりながら植物を愛でるというのが宇宙庭の鑑賞方法らしいです。下の画像は地上での無重力空間でテストしたムービーの1シーン。

さらに下のムービーでは、実際に「きぼう」内で宇宙飛行士の野口さんが2ヶ月かけて作った庭を外国の宇宙飛行士に説明しています。展覧会でも同じムービーが映写されていました。後半は英語で説明しているのでよく分かりませんが、「宇宙初のガーデンパーティー」と言っているようです。

この銀色の風船タイプとは別にリング状の宇宙庭も製作されていて、こちらでは草本だけでなく、ナンテン、パキラ、ポトスなどの木本も使われたようです。宇宙で庭を鑑賞するという試みも興味深いですが、私の関心は「無重力空間で樹木は育つのか?」ということ。

これについては従来からいろんなデータが蓄積されていて、宇宙船内部では無重力や宇宙線といった条件よりも、湿度、気温、照度などの条件の方が影響が大きいそうです。地上とあまり変わらないということでしょうか。会場には、実際に宇宙ステーションで使われた植物栽培装置も展示してありました。

親水性高分子膜による植物栽培装置

宇宙で庭を鑑賞するというアイデア、それを実現するエネルギー…、芸術家のパワーはスゴイですね。おかげで、私のように樹木や緑が好きな人も安心して宇宙旅行に出かけられます(笑)。

「生存のエシックス」展のwebサイトはこちら

JAXAの宇宙庭のwebサイトはこちら