人気blogランキングへ*クリックお願いします。

ワタシの職業は一応経営者であるのですが、生涯メカニックだと思っています。

メカニックはどんな事をしているでしょうか。

一番多いのはネジを、締めたり緩めたりしている事です。まるでネジ締めの職人のようです。

皆様はネジを締めるのには、指定トルクを気にしていますか?

実はこれが締結力の管理方法としては一番簡単ですけれど、アテにならないのです。

その理由を検証する前にネジのメカニズムを考えてみましょう。

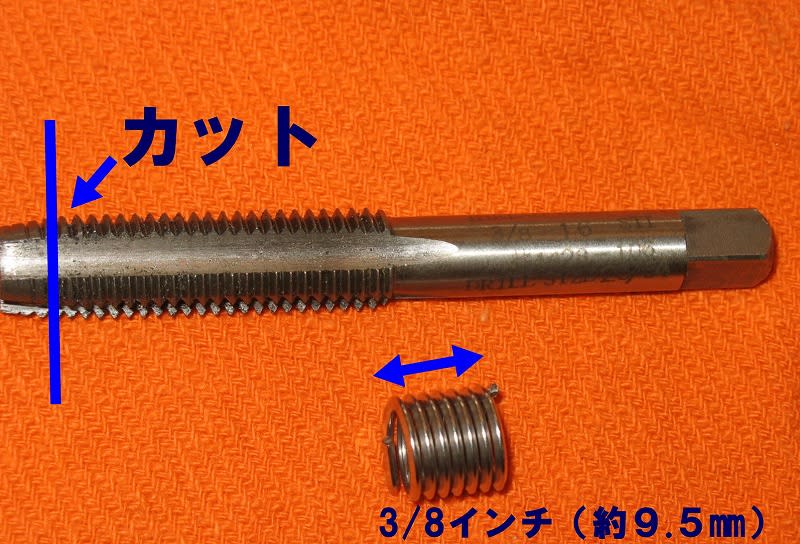

ネジはご存知のように、雌ネジと雄ネジのそれぞれにラセン状の溝があって、回転させると、その方向に対してほぼ直角の方向に移動していきます。

この回転させることにより発生する力を軸力といいます。

通常のネジは1条ネジですから、1回転で1ピッチ(山と山の距離)の距離しか移動しませんので

「摩擦によるロスを考えなければ」軸力は回転力の31.4倍になります。

M6のネジで考えてみると、ピッチ1mm ナットの大きさ(2面サイズ)10mm

作用点をナットの外側の面として、1回転ですから、移動量は2πrで31.4mm

ナットの軸方向の移動量は1mmですから 31.4/1=31.4倍になります。

更に長さ100mmのスパナを使えば628倍になることです。

ネジの使い方は様々ですが、概ね回転力を軸力に変換させて利用しているのです。

基本として例にとると、2枚の板を貫通させたボルトとナットで挟み込んで、軸力を使って2枚の板を圧縮して固定すると言う事です。

ここまではご理解いただけましたか?

弾性

金属には力を加えられると元に戻ろうとする性質があります。それは引っ張られても圧縮されても同じです。

ただし、変形させようとした力に対した変形量は金属の種類によって異なります。これをヤング率といいます。

ネジはほとんど鉄系の材料から作られていますが、炭素の含有量によっても違いますし、異種金属との合金(ステンレス等)によっても変わってきます。

先ほどの例の「2枚の板を貫通させたボルトとナットで挟み込んで、軸力を使って2枚の板を圧縮して固定する」では板は圧縮されますが、ボルトの頭とナットの間の軸部分は引っ張られます。その力によりボルトは変形しますが、その変形はつまり「伸びる」ということですね。

その伸びはあるところまで加えられる力「トルク」にほぼ比例していきます。

弾性域締結法

難しい言葉ですが、これがトルクレンチで通常締め付ける方法です。

ボルトの頭とナットの「板」との接する面を

「座面」といいます。

この座面とネジのかみ合っている部分の摩擦が、弾性域締結法では問題になってきます。締め付けトルクが大きくなってくるほど摩擦も大きくなって有効に軸力に反映されません。

トルクが大きくなくても、ネジ山や座面にゴミが付いていたり荒れていたりすると、そこで無駄な力が費やされてしまって充分な軸力が確保されないで、締結力の不足によるトラブルが生じます。

ココが当てにならない理由ですね。

塑性域締結法

またまた難しい言葉ですが、塑性というのは変形したら元に戻らないという意味です。彫塑につかう粘土には弾性などありません。

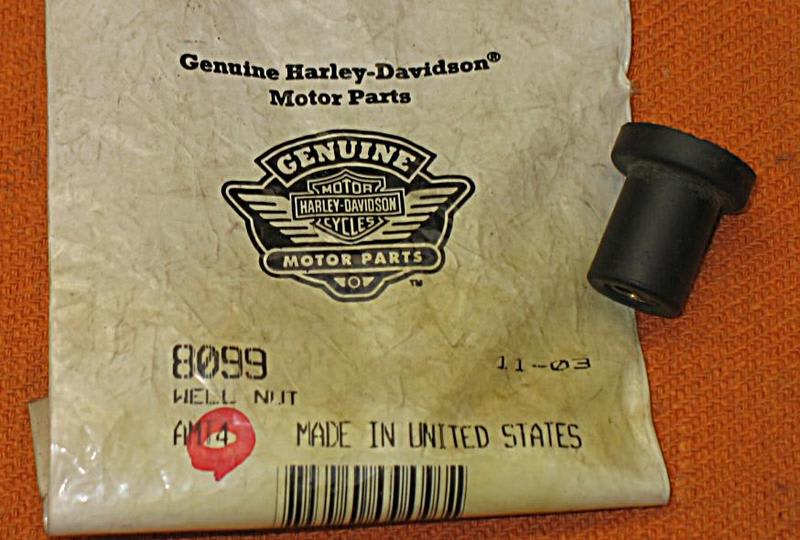

ハーレーにもエボ以降のエンジンヘッドボルトは塑性域締結法の1種である「回転角法」を用いています。摩擦の影響を受けない範囲のトルクで締めてから90度締めるという締め方です。

エボ以降は変形しやすいシリンダーをサンドイッチにして、具に圧縮されて薄くなってしまうガスケットが2枚あるので、それを見込んだ正確なトルクで締めないと、ヘッドガスケットが飛んでしまうか、シリンダーの変形量が変わってピストンの当たりがおかしくなってしまいます。

弾性の説明である所までトルクに比例すると言いましたが、金属は変形量が大きくなると形を復元しなくなります。これを降伏点といいます。塑性域を進むと極大点があり最後に破断点があります。つまり壊れてしまいます。

つまり、乱暴に言えば「壊れる寸前」まで締めるのです。いや正確にいえば壊れる1歩手前で止めることですね。

「回転角法」のほかに「トルク勾配法」というのがありまして、降伏点を測定して確実に塑性域締結をおこないます。

今やジャイロレンチなどというコンピューター内臓のトルクレンチがあり、これを使えば「トルク勾配法」も簡単に実践できるようです。

座屈

使用済みの平ワッシャーを見るとボルトの頭の形に凹んでいます。

古い話ですが、新幹線のモ-ターを止めるネジが飛んでしまった事故が10年以上前にありました。これは塗装を施したフレームにモーターを載せてボルトで固定していたのですが、締め忘れではなかったようです。

塗装は金属と違って弾性はありません。しかし金属より確実に柔らかい物ですから、新幹線のモーターを固定する強大なトルクで締められた圧力では圧縮されて縮んでしまいます。被締結物の寸法が小さくなってしまいますと、当然ボルトの伸びは小さくなってしまい軸力が低下してしまいます。ワッシャーの凹みと同じ事です。

このように、ボルトやナットが

回転して緩まなくてもネジの緩みは生じます。

更に付け加えますと、塗装がされていない鉄板でもマクロ的に見ると細かい凸凹があり、これが振動等で摩滅すると軸力は低下して振動による微細な運動は増加し、磨耗は促進されて同じことが起ります。

つまり、通常の緩み止めであるロックタイトやスプリングワッシャーでは座屈による緩み止めの効果はありません。

塑性域締結法はこれに対しても効果がある場合もありますが、ボルト類は再使用できませんのでコストは高くついてしまいます。一番は増し締めですね。

職人は壊れる1.5歩くらい手前まで締めます。