人気ブログランキングへ

東海大学 工学部 電気電子工学科 教授の木村英樹氏の研究グループは,電力をモーターの出力へ変換する際の効率が96%以上というDC(直流)駆動のブラシレス・モーターを開発した。2009年3月30日~4月2日に開催された「第56回応用物理学関係連合講演会」(筑波大学)で発表した。「高効率化のアイデアは,電気自動車向けの高出力モーターにも応用可能」(東海大の木村氏)という。

このモーターは,「定格約100W」の直流モーターで,モーターのコアに鉄系アモルファス金属を利用している(関連記事)。変換効率は,出力100W付近で96.5%と高い。「誤差を考慮しても96%以上はある」(木村氏)。単純な最高効率の高さだけでなく,出力を約50~200Wの間で変えても93~96%の変換効率を維持できる点も大きな特徴といえる。

東海大は2003年時点で効率93%の直流モーターを開発していた。同大学と特殊電装,日本ケミコンで製品化も果たしている。

今回のモーターの高効率は,エネルギーの損失につながる原因を洗い出し,そのいくつかを改善したことで実現した。具体的には,モーターのエネルギー損失は,(1)制御回路の消費電力(コントローラ損),(2)コイルの巻き線による損失(銅損),(3)コアに渦電流が流れることによる損失(鉄損),(4)回転軸の摩擦や空気抵抗などによる損失(機械損,風損),などに起因する。

今回の96%以上という高効率は主に(1)と(2)の改善によって達成した。具体的には,(1)のコントローラ損を減らすために,マイコンに156mWという低消費電力の製品を採用。さらにインバータにnMOSFETだけから成る製品を採用した。「nMOSFETはpMOSFETよりオン抵抗が小さい」(木村氏)ためだ。

(2)の銅損は,巻き線の太さや巻き数を最適化して低減した。銅損は一般にモーターに流す電流を大きくした場合に大きくなるため,改善のメリットが大きいという。

一方,(3)の鉄損はモーターのコア材料に鉄系アモルファス金属を採用したことで小さく抑えた。「アモルファス金属は電子移動度が小さく渦電流が少ない」(木村氏)ためである。ただし,この点は2003年のモーターと同じであるという。

このほか,木村氏は(4)の風損についても「モーターにカバーをつけて空気の出入りを遮断するだけで,損失が低減することを確認済み」とする。(ttp://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090402/168269/より抜粋、引用)

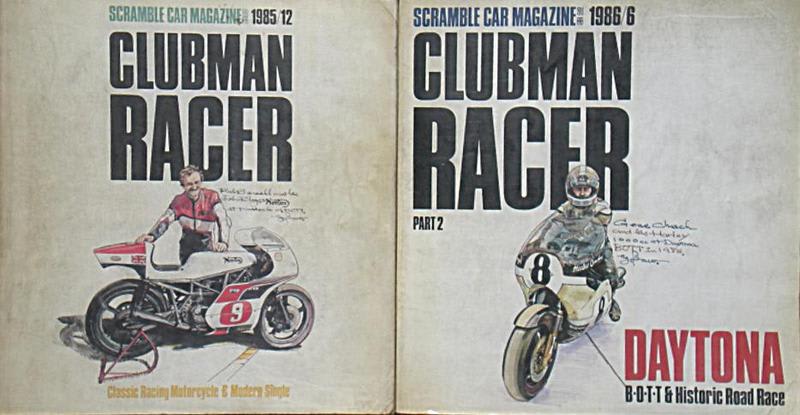

ワタシがモーターに出会ったのは、小学生のときにプラモデルを作り始めたときなんですが、その後中学生になったときにスロットカーレーシング(参照ウイキペディア)に出会い、モーター=マブチみたいでした。

レーシングというからには速いほうが偉いわけでして、ほどなくしてモーターのチューニングアップまで手掛けたこともあります。

子供のころですから大した事をやったのでもありませんが、アマチュアコイルの巻き替えが主流で、太い銅線に巻き替えて消費電流を増やす方法ですね。

この方法は大きなサーキットでは威力を発揮するものの、友人宅のホームサーキットでは電源の容量が少ないのとコースが短いため逆に遅くなったりで、考えてみればエンジンのレースチューンとも一脈通じるものです。

高校生になってバイクに乗るようになってからは、その後の人生が決まってしまったようなものです。

それにしてもモーターは効率が96%というのは、ガソリンエンジンの熱効率が30%前後とすると敵いませんね。

人気ブログランキングへ チョッと順位が落ちそうです。応援クリックお願いします。