人気blogランキングへ 昨日の”結婚できない男”はご覧になりましたか?阿部寛は最高ですね。ウエブ上でもドッヂボールではなくキャッチボールをしたいものです。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

クラッチのハンドレバー(リリースレバーと区別して)は重くても軽くても、一杯に握って約18mmしかワイヤーを引く事ができません。

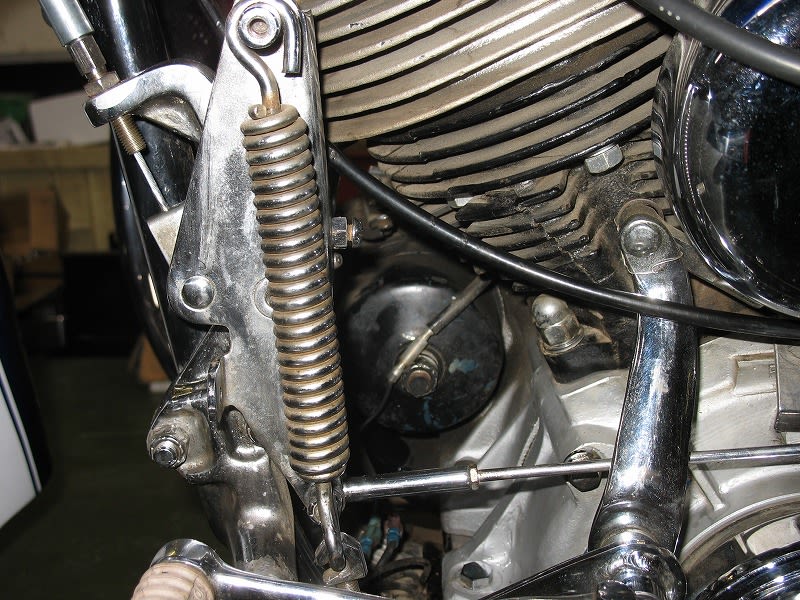

レリーズレバーとレリーズフィンガーの関係はこうなっていて、160:25=6.4:1の割合で力を倍増する引き換えにストロークが小さくなります。それぞれの長さの比率をレバー比とも言います。

つまり、ハンドレバーの先端で100mmのストロークがあっても、プッシュロッドは約2.8mmしか動きません(遊びがないとして)。

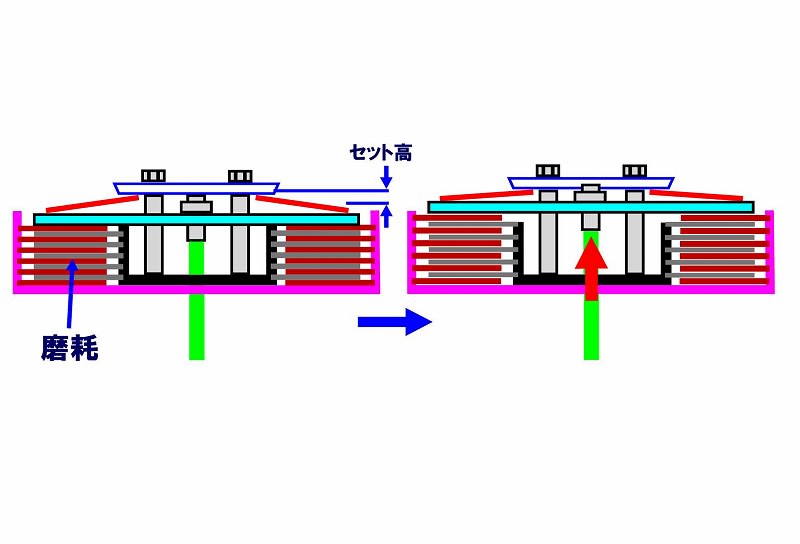

図は'84年前期までの乾式クラッチのおおまかな構造です。エンジンからの回転力はプライマリーチェーン→スプロケット→クラッチシェル→ドライブディスク→フリクションディスク→スタッド→クラッチハブ→メインシャフトと順次伝わっていきます。その後の湿式クラッチはプライマリーカバー内がオイルバスになり、溜まったオイルがプライマリーチェーンを潤滑していて、クラッチスプリングはコイルからダイアフラムに変っています。

クラッチシェルとハブはお互いに独立して回転できるように、ローラーが設けてあります。

各部の名称はメーカーのパーツカタログに準じていますが、リリーシングディスクがプレッシャープレートと呼ぶべきのような気がいたします。

スプリングの圧力がリリーシングディスクを介して”フリクションディスク”と”ドライブディスク”を押し付け、その摩擦力が回転を伝える様子が分かると思います。

プッシュロッドがリリースフィンガーに押されて赤矢印の方向に動くと、アジャスティングスクリューを介してリリーシングディスクを動かす事により、”フリクションディスク”と”ドライブディスク”との圧力はなくなり”クラッチが切れる”状態になります。

この時のクラッチスプリングの反発力が、途中のフリクションと合わせてハンドレバーの重さとして手に伝わってきます。

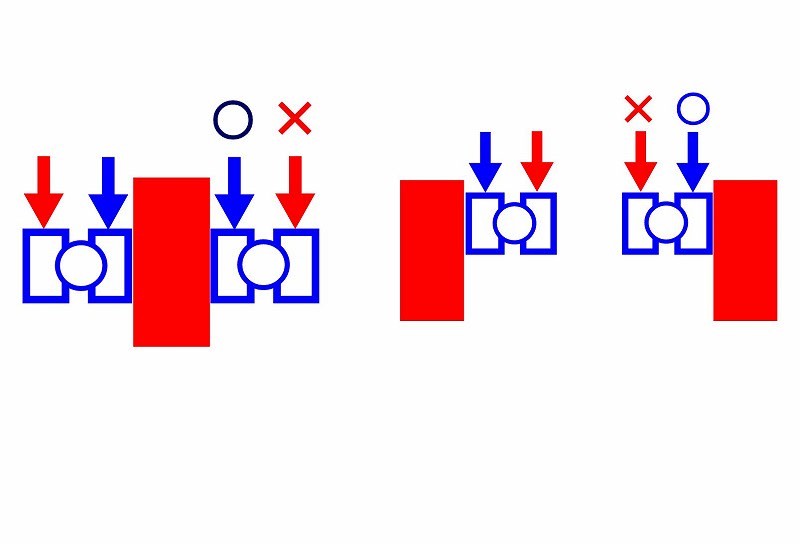

クラッチの切れの悪さに悩むかたも少なからずいらっしゃいますが、一つの原因として、左図の緑矢印のようにクラッチシェルも動いてしまい、”フリクションディスク”と”ドライブディスク”の間の隙間が充分にできないことがあります。

この場合の対策として、右図のような”リテーナー”が社外品として市販されていますが、これ一つで全て解決というわけにもまいりません。

特にプライマリーチェーンをベルトに変更してクラッチを純正そのまま使う場合には、クラッチ切れ不良がよく発生するので、「チェーンがクラッチシェルの動きを抑制する」という説がありますが、ワタシも解明には至っておりません。

続きます。

人気blogランキングへ 今日はお陰さまでトップを一度も譲ることなく、天気のようにスカッと行きそうです。