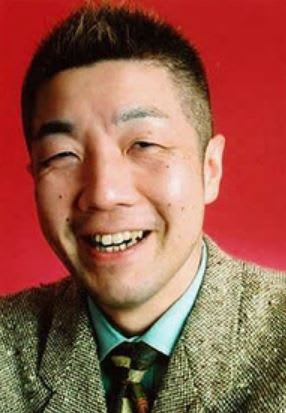

上方文化評論家で、四條畷学園大学客員教授の福井栄一さんが、神戸新聞(東播版)に東播地域(兵庫県)にちなんだ随筆「文学漫歩」を寄せておられます。一部をおかりします。

なお、中・下は、鎌倉時代の話になりますので、後に紹介します。

文学散歩(上) 印南の怪

「今昔物語集 巻第二十七 第三十六」より

十二世紀初頭成立の説話集『今昔物語集』には、こんな話が載っています。

十二世紀初頭成立の説話集『今昔物語集』には、こんな話が載っています。

今は昔、西国から一人の飛脚が都を目指していましたが、播磨国印南野にさしかかったころには、とっぷりと日が暮れていました。

辺りは淋しい野中で、泊めてくれそうな家も見当たりません。なんとか田畑を見張る番小屋を見つけ、ここで一夜を明かすことにしました。

真夜中。西の方から、鉦をたたきながら大勢の人たちが近づいて来ました。どうやら葬列のようです。松明の列がこちらへやって来ます。

やがて、数人の僧に引き連れられた多くの男女が、口々に念仏を唱えながら、男のいる小屋の前でぴたりと足を止めました。男はぞっとしました。

人々は、小屋のそばに柩を据えて法要を執り行いました。それが済むと、鋤や鍬を持った下人たちがやって来て、見る間に塚をこしらえ、卒塔婆を立てると、一行は立ち去って行きました。

男は恐怖に駆られ、一刻も早く夜が明けないかと祈りました。そのうち、いけないとは思いつつ、塚の方をつい見やってしまいました。

すると…。塚の上の方がうごめいた気がしました。錯覚かと思い、いま一度見てみますと、確かに塚の土がむくむくと動き、土中から裸の人間がはい出してきたではありませんか。おまけにそいつは、むっくり起き上がると、どうしたわけか、男の潜んでいる小屋めがけて、一直線に駆け寄って来たのです。

男は思いました。「あれはきっと化け物だ。ここでじっとしていたら、喰われるのがおちだ。みすみす殺されるのを待つより、いっそのこと…」

男は太刀を抜き小屋から躍り出て、駆け寄ってきた化け物に斬りつけました。化け物はのけぞり、どうっと倒れました。男は振り返ることなく、力の限り駆けに駆け、ようやく人里にたどり着いて、そこらの家の陰に隠れ、夜を明かしました。

朝になると、男はその村の人々に昨夜の一件を話して聞かせました。血の気の多い若者たちはこれを聞くと、さっそく現場へ急行しました。

ところが、男の言っていた場所には、塚も卒塔婆もありませんでした。ただ、大きな野猪が斬られて死んでいました。皆は驚き、あきれるばかりでした。

おそらく、野猪は、男が番小屋に入るのを見かけ、悪戯心を起こしたのでしょう。術を使って男を脅してはみたものの、思わぬ反撃に遭い、落命してしまったのでした。人々は「つまらぬ真似をするからだ」と言い騒ぎました。(no4811)

*写真:福井栄一さん