故郷の丹後には鬼退治伝説で知られる大江山があり、その山中に元伊勢神社という古い神社があります。そこに全国でも珍しい黒木鳥居があると聞いて、帰省の途中に寄ってきました。

黒木鳥居とは樹皮をつけたままの鳥居。現在は石やコンクリート製の鳥居が多いですが、木製の場合でも普通は樹皮をはがした丸太を使います。しかし、元伊勢神社は昔から樹皮つきの鳥居。現地で確かめると、樹種はスギでした。

元伊勢神社(内宮)の黒木鳥居

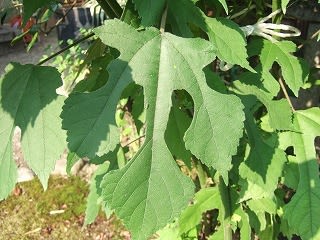

黒木鳥居としては京都・嵐山の野宮(ののみや)神社の方が有名かも知れません。ここの鳥居はクヌギ製。以前は3年ごとに建て替えていたものの、木材が入手困難になったため一時はコンクリートの擬木にしていたようです。しかし、四国のある企業が剣山からクヌギを切り出して寄進し、本来の黒木鳥居が復活しました。

野宮神社の黒木鳥居

元伊勢神社のスギはご神木でもあるので納得できるとして、野宮神社の鳥居はなぜクヌギなのか? そもそもなぜ皮付きの鳥居なのか? よく分かりません。そのヒントになるかどうか、万葉集に黒木を歌った聖武天皇の和歌があります。

あをによし 奈良の山なる 黒木もち

造れる室(むろ)は 座(ま)せど飽かぬかも

天皇が住む宮殿は皮をはいだ木で造られていますが、当時の庶民の家は皮がついたままの木で造られていたそうで、ある時そういう庶民の家を訪れた天皇が、「皮付きの木で造った家はリラックスできていいな~」と詠んだ歌だそうです。皮をはいだ木の家はフォーマルで堅苦しいというイメージがあったのでしょうか。

蝋で固めたような防腐処理が施してあります

土曜日の嵐山、しかも縁結びの神社とあって、若い女性の熱気でムンムンする境内を、鳥居を撮影するために場違いなおじさんが一人ウロウロしてしまいました(笑)。

黒木鳥居とは樹皮をつけたままの鳥居。現在は石やコンクリート製の鳥居が多いですが、木製の場合でも普通は樹皮をはがした丸太を使います。しかし、元伊勢神社は昔から樹皮つきの鳥居。現地で確かめると、樹種はスギでした。

元伊勢神社(内宮)の黒木鳥居

黒木鳥居としては京都・嵐山の野宮(ののみや)神社の方が有名かも知れません。ここの鳥居はクヌギ製。以前は3年ごとに建て替えていたものの、木材が入手困難になったため一時はコンクリートの擬木にしていたようです。しかし、四国のある企業が剣山からクヌギを切り出して寄進し、本来の黒木鳥居が復活しました。

野宮神社の黒木鳥居

元伊勢神社のスギはご神木でもあるので納得できるとして、野宮神社の鳥居はなぜクヌギなのか? そもそもなぜ皮付きの鳥居なのか? よく分かりません。そのヒントになるかどうか、万葉集に黒木を歌った聖武天皇の和歌があります。

あをによし 奈良の山なる 黒木もち

造れる室(むろ)は 座(ま)せど飽かぬかも

天皇が住む宮殿は皮をはいだ木で造られていますが、当時の庶民の家は皮がついたままの木で造られていたそうで、ある時そういう庶民の家を訪れた天皇が、「皮付きの木で造った家はリラックスできていいな~」と詠んだ歌だそうです。皮をはいだ木の家はフォーマルで堅苦しいというイメージがあったのでしょうか。

蝋で固めたような防腐処理が施してあります

土曜日の嵐山、しかも縁結びの神社とあって、若い女性の熱気でムンムンする境内を、鳥居を撮影するために場違いなおじさんが一人ウロウロしてしまいました(笑)。