ttp://thekneeslider.com/archives/2011/02/15/norkaw-kawasaki-z1-power-motivates-a-norton-featherbed-frame-by-mick-king/

ttp://thekneeslider.com/archives/2011/02/15/norkaw-kawasaki-z1-power-motivates-a-norton-featherbed-frame-by-mick-king/

後ろのNortonのサインボードが気になるが・・・。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

皆様ご存知かもしれないKneeSliderからの引用で恐縮だが、1970年代初頭に作られたNorkawaは1968年ノートンアトラスにカワサキZ1のエンジンを搭載したハイブリッドで、それには以前に紹介したNorton NSUのMick King 氏の名前が!

画像を見る限りではZ1のエンジンに対してフェザーベッドのフレームは華奢に見えるが、車重はZ1よりも50ポンド軽かったそうだ。

Z1のエンジンは今から見ても4気筒といえどもシンプルで信頼性も高く、NSUの乗用車エンジンよりも換装する作業はずっと簡単だったろう。当時のKing 氏はノートンのディーラーに勤務していたそうなので、日本車に追い詰められていた英国車の実情に危機感を抱いてのことだったのだろうか。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

ttp://www.singaporebikes.com/forums/showthread.php/103354-Groups-Vintage-and-Classic-Bike-Cafe/page81

ttp://www.singaporebikes.com/forums/showthread.php/103354-Groups-Vintage-and-Classic-Bike-Cafe/page81

SuperHawkと呼ばれるたぶん初代のCB77だが、エンジンを良く見て欲しい。エンジンスワップも様々だがこのパターンは初めて見る。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

ttp://www.artdaily.com/index.asp?int_sec=2&int_new=44811

ttp://www.artdaily.com/index.asp?int_sec=2&int_new=44811

デュアルヘッドライトにロッキードキャリパーのデュアルディスクブレーキのヴィンセントはナンと721.703マイル(約115万km)を走ったとのこと。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

ttp://thevintagent.blogspot.com/2011/02/vinnylonglegs.html

ttp://thevintagent.blogspot.com/2011/02/vinnylonglegs.html

1955年に購入したVincent Black Princeは今で言うツーリングタイプ。

最近のStuart Jenkinson 氏だが、1980年に始めたツーリスト会社でこのブラック・プリンスを駆りヨーロッパ中を走り回ったようだ。話題になっているのは来る4月24日に開催されるBonhams Stafford saleにおいて売りに出される予定だからだ。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

タイトルはハイドロフューエルだが、登場紳士が”アンモニア”と言っているのが聞き取れるだろうか。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

水素の英語名 hydrogen は、はじめフランス語で hydrogène と命名され、「水を生ずるもの」を意味する。これはギリシア語の hydôr,δωρ (水)と gennen (発生)を合わせた「水を生じるもの」という意味の合成語である。(ウイキペディア)

”ハイドロプレーニング現象”という表現などでは”水”という意味で使われるが、”ハイドロフューエル”では水素になり、これはアンモニアがNH3であり、そのまま燃えることからガソリンなどの化石燃料と区別するための表現だと思われる。

ドイツのフリッツ・ハーバー、カール・ボッシュによるこの方法は、「水と石炭と空気とからパンを作る方法」とも言われた。小麦の育成には窒素分を含む肥料の十分な供給が不可欠だが、痩せた氷河地形で土壌が未発達な土地が多いドイツでは、小麦の栽培は困難で、主要な穀物生産は硝石などの海外産窒素肥料の輸入によるか、痩せた土壌に強いライ麦に頼る、あるいは穀物の代替品として新大陸産のジャガイモに頼らざるを得なかった。

本法によるアンモニア合成法の開発以降、生物体としてのヒトのバイオマスを従来よりもはるかに多い量で保障するだけの窒素化合物が世界中の農地生態系に供給され、世界の人口は急速に増加した。現在では地球の生態系において最大の窒素固定源となっている。(ハーバー・ボッシュ法:ウイキペディア)

ちなみにあのBoschはロバート・ボッシュ。アンモニアはさほど身近な存在ではないと思われていあるかもしれないがそうではなく、現在でもアンモニアの製造には人類の使うエネルギーの数パーセントが使われているそうだ。

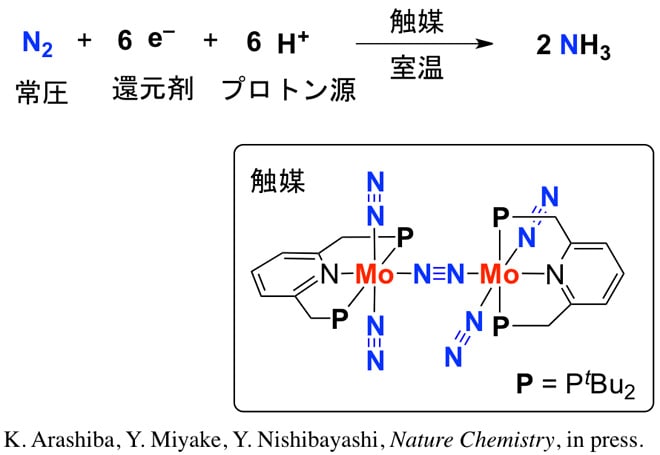

多大なエネルギーが使われるのは大量のアンモニアを製造しているからだけではなく、ハーバー・ボッシュ法が高温高圧を必要としているためでもあるが、日本人の研究者がルテニウム触媒による製法を確立させただけではなく、東京大学の西林仁昭准教授らは、低エネルギーでアンモニアを合成する新しい手法を開発している。これが実現すれば、アンモニアをエネルギー源とした循環型社会を作ることも夢ではないという。

従来のエネルギー媒体である石油や石炭、天然ガスといった化石燃料は炭化水素ですから、燃料として利用すれば二酸化炭素が排出されます。二酸化炭素が地球温暖化にどれくらいの影響を与えているのかはまだ不確かな点も多いですが、化石燃料がいずれ枯渇するであろうことは確実です。

次世代のエネルギー媒体として、水素を用いるという考え方もあります。水素を燃やして出るのは水ですから、環境には理想的ですが、一番の問題は貯蔵と運搬です。はたして、何百気圧もの水素ボンベを積んだ自動車を走らせることができるのでしょうか? 事故が起こったら、おそらく周囲数十メートルが吹っ飛ぶことになるでしょう。貯蔵・運搬の問題を解決しないと水素は使えません。

それを解決するのがアンモニアではないかと考えています。アンモニアの化学式はNH?で、水素の割合が多いですし、室温でも8.5気圧程度加圧すれば簡単に液化します。液化すれば、ガソリンと同じように貯蔵・運搬も容易です。また、アンモニアは空気中に含まれる窒素から合成されるわけですから、資源が枯渇する心配もありません。(ttp://wiredvision.jp/blog/yamaji/201101/201101281403.htmlより抜粋を転載)

冒頭の動画と今回の記事に直接の関係はないが、合成ガソリンとともにもう一つの可能性に期待を持てるのかもしれない。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

部分的にテレビでも流れていた映像だが、老婦人はたまたま居合わせていたのではなく駆けつけたところにビックリ。それにしても白昼堂々だし、通行者は無関心だし。

ベスパを犯罪に使ってはイケマセン。

追記、どうもタイトルがスパムコメントのキーワードになっていそうなので、タイトルを変更。YouTubeが削除されたので変更。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

UK-based Cella Energy has developed a synthetic fuel that could lead to US$1.50 per gallon gasoline. Apart from promising a future transportation fuel with a stable price regardless of oil prices, the fuel is hydrogen based and produces no carbon emissions when burned. The technology is based on complex hydrides, and has been developed over a four year top secret program at the prestigious Rutherford Appleton Laboratory near Oxford. Early indications are that the fuel can be used in existing internal combustion engined vehicles without engine modification(画像と記事の抜粋はGizmagから転載)

天然ガスなどから合成して作るガソリンは既に技術的には確立しているが、問題はその価格である。しかし今回、発表されたマイクロビーズを開発して作るが合成ガソリンは1.5ドル/ガロン(32円/L)で、原油価格に左右されないという。しかも炭素を排出せず、現在の内燃エンジンをそのまま使えるという。本当なら”ピストン エンジンは永遠”に存在できるかもしれない(チョッとオーバーだが)。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。

応援クリックよろしくお願いします。チョット追い込まれています。