人気blogランキングへ

*お願い ブックマークされている方は1日1回のクリックを! 目標は週間INポイント 6000!!です。

12月8日掲載の記事で紹介したFS530UW-Rの関連記事になります。

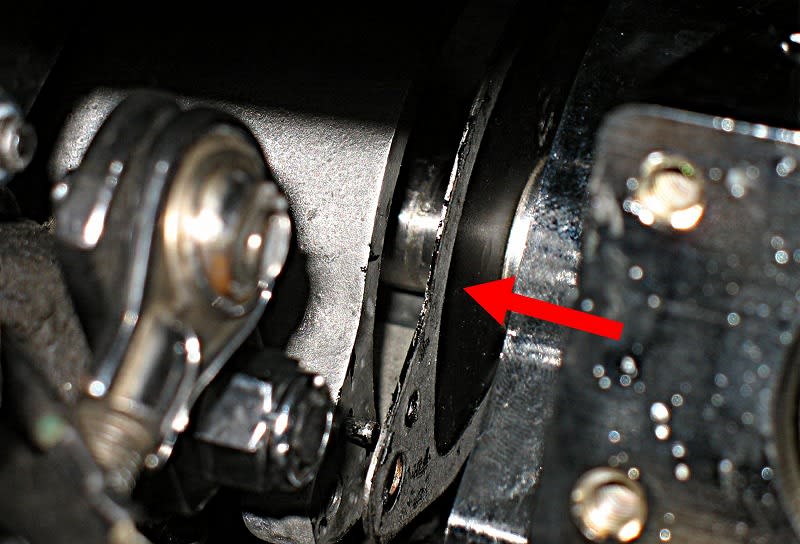

まずチェーンにはソリッドローラーなるものと、普通にローラーが回転するものがあります。

低フリクションを謳っているものは回転します。ご存知のようにシールタイプはメインテナンスフリーのイメージがありますけれど、ローラーの部分はシールされていないのでノーメンテという訳ではありません。

シールチェーンはオイル洩れの多い車両には使えないとう評判もありますが、このチェーンを使う車両は5速ミッションなので安心して使えます。

カットしたいコマのカシメをサンダーで削り取っておいたほうが、ズット楽に作業ができるし工具も痛めません。

これは以前にも紹介したレイノルズのチェーンカッターです。昔はカシメのジョイントなどは存在しなかったのでカッターだけでも用が済んだのでしょう。しかし切る専用なので使いやすいし仕事も早いのです。

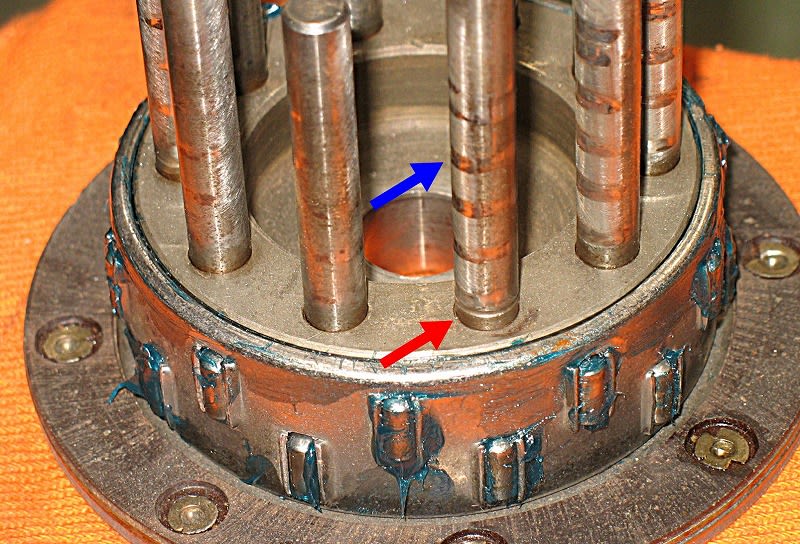

これはカシメのジョイントです。ピンの中央がかしめ易いように窪みになっています。

カシメジョイントのプレートには嵌め合い締め代が設定されているので、これ以上は手で押しても入りません。

ココから先はチェーンツールを使わないとほぼ不可能です。

このツールは520~530までのチェーンに対応でき、部品を付け替える事によりカットからカシメまでこなします。しかし、こういったツールは高価ですね。安物はすぐ壊れてしまいますし。

①の本体にチェーンをカットするときには②を、カシメるときは③を使います。これを間違えてカシメるときに②のままだとジョイントのピンが抜けてしまい、大変な事になります。

ワタシはこの付け替えが面倒なのが、カットのときにレイノルズのカッターを使う理由のひとつです。

カットのときは⑥でチェーンを固定して④を使い⑦を回転させてピンを押し出します。

カシメのときは③でピンの移動を阻止して、⑥でプレートを圧入し、⑤を使いカシメます。

まずプレートを押して圧入します。

圧入するプレートの位置は写真のようにノギスで測って、他の部分と同じ幅にします。

押しすぎると動きが硬くなり、Oリングもハミデてしまったりします。

プレートの圧入が終わったらツールにカシメ用のピースを取り付けて・・・・。

カシメるのにはツールを使っても大きな力を要します。

矢印は4つ上の写真の③を必ず使います。

カシメた結果を測定して確認します。もとのピンの外径より0.2mm程度大きくなっていればOKでしょう。

「抜けてしまうのではないか」という杞憂のあまりカシメすぎると「割れ」が発生して、かえって強度が落ちてしまうので・・・・・。