先日、総務省サイトで「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令(案)に対する意見募集」(施行令案について、平成20年11月16日(日)までの間、御意見を募集します。)「総務省・内閣府・経済産業省」に気が付いて調べてみようと思っていた矢先に2008年10月21日山梨日日新聞の記事が読めました。青少年のネット事件防止 県が連絡会議設置 閲覧規制や適正利用啓発ですが、これは山梨県がこの新しい法令の施行に準拠したものだと思います。

インターネット上に有害情報があふれ、学校裏サイト、ネットいじめなどによるトラブルや事件が相次ぐ中、県は20日、「青少年のインターネット利用環境整備連絡会議」を設置した。青少年とインターネットにかかわる関係団体、民間事業所、行政などが連携し、有害サイトの閲覧規制や安全で正しい利用方法の啓発など通信環境の安全対策について協議していく。 委員は、有識者やインターネット事業者、PTA、青少年育成関係団体の代表をはじめ、県、県教委、県警の計20人が務め、会長には山梨大教育人間科学部の成田雅博准教授が選出された。 委員からは「正しい携帯電話の利用法について子どもとともに保護者への啓発活動が重要」「県警や県教委だけでなく、もっと身近な地域の指導者育成が必要ではないか」などの意見が出た。今後、具体策を検討、各機関や団体、事業所との協力連携態勢の整備を進める。

これに関連した記事としては、朝日新聞山梨版で、『インターネット上に他人の悪口を書き込んだ経験のある中高生が県内で1割を上回ることが、県教委の実施した携帯電話の利用実態調査でわかった。一方、高校生の4割、中学生の3割がネット上の書き込みや電子メールの内容などに落ち込んだり悩んだりしたことがあるという。県教委は児童生徒や保護者を対象に適正利用の指導、啓発を強化する方針だ。』が同じ10月21日に出ています。

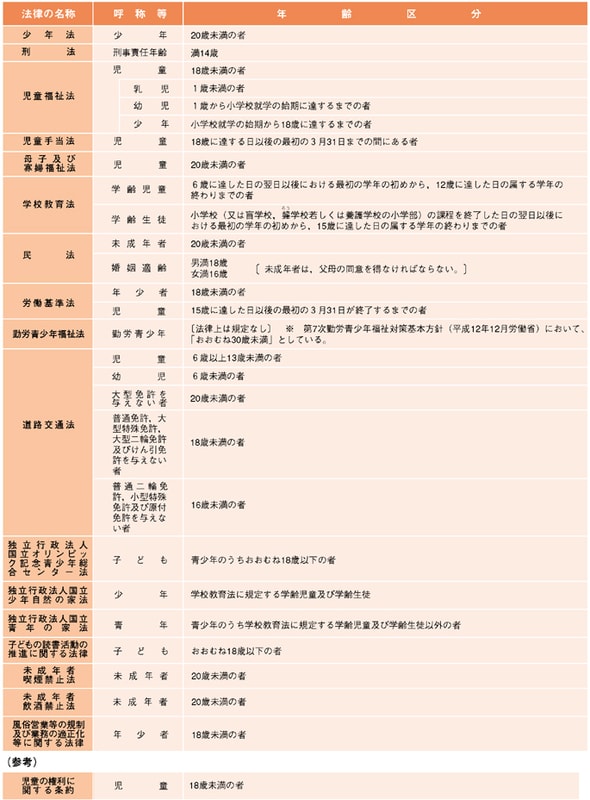

青少年(18歳以下の子供たち)のインターネット利用問題とは、携帯電話でアクセスできるサイトの事を意味しているのだとすれば、実はネットワークの問題以前に携帯電話が子供に与える身体的・医学的問題がまず論じられねばならないのが海外の情勢のように思える昨今なのです。ちなみに青少年とは青少年白書では29歳以下となっていますが、一般に青少年問題と言う時は18歳以下を指していると思います。内閣府にも青少年が安全に安心してインターネットを・・・意見募集のページがありましが、この内閣府-青少年育成には、各種法令等による青少年の年齢区分(青少年白書平成16年度版参考資料)がありますので右図として転載させていただきました。

青少年(18歳以下の子供たち)のインターネット利用問題とは、携帯電話でアクセスできるサイトの事を意味しているのだとすれば、実はネットワークの問題以前に携帯電話が子供に与える身体的・医学的問題がまず論じられねばならないのが海外の情勢のように思える昨今なのです。ちなみに青少年とは青少年白書では29歳以下となっていますが、一般に青少年問題と言う時は18歳以下を指していると思います。内閣府にも青少年が安全に安心してインターネットを・・・意見募集のページがありましが、この内閣府-青少年育成には、各種法令等による青少年の年齢区分(青少年白書平成16年度版参考資料)がありますので右図として転載させていただきました。

インターネット閲覧におけるフィルターリングについては社会的にも技術的にも多くの問題がありますので、この事は個人的に関心があるので別に調べています。ここでは「18歳以下の青少年、特に中学生以下の子供たちに携帯電話使用がどのように影響するか」という問題をまず考えるべきだということを述べるに留めておきたいと思います。見えない恐怖~脳と体をむしばむ電磁波が危ない !!、このサイトから携帯電話使用が子供に及ぼす医学的問題が海外ではどのように議論され規制がはじまっているかが読めます。より本質的な問題がないがしろにされて社会的フィルターリングの拡張に変貌させないように連絡会議委員の皆さまにご留意願いたいと思っています。

我が子に携帯電話を使わせるかどうか、その判断は親御さんがなさるべきものです。19歳以上の方々はご自身で判断なさればよいことです、インターネットの扱い方はそれまでの教育で培われているはずであり、その教育システムをどうするかということが政治・行政のなすべき事だと、私は思っています。