ウォーキングの運動効果を高めるには、ガムを噛むとよいかもしれません。

ガムを噛みながら歩くと、噛まなかった場合と比べて心拍数が増え、エネルギー消費量が増加する可能性があることが、早稲田大学スポーツ科学学術院の研究グループと株式会社ロッテの共同研究で分かりました。

特に40歳以上の男性で高い運動効果が得られたと言います。

研究グループは今回、交感神経活動や心拍数、エネルギー消費量を増加させることが以前より報告されているガムの咀嚼に着目しました。

健康な男女を対象に、歩行中のガムの咀嚼が身体、生理機能に与える影響について検討しました。

研究では、21~69歳の健康な男女46人を対象に、安静に1時間過ごしてもらった後に

(1)ガムを噛みながら歩く

(2)ガムベースのみを除いたガムと同じ成分の粉末を摂取後に何も噛まない状態で歩く、自分のペースでウォーキング15分間行ってもらった。その際には心拍数と歩行距離、ケイデンス(ピッチ=歩数/時間)を計測し、歩行速度、歩数、歩幅、エネルギー消費量を算出しました。

結果として、ウォーキング中の心拍数は、ガムを噛みながら歩行すると、噛まなかった場合と比べて有意に3%増加することが分かりました。

こうした心拍数の増加は男女ともに認められました(男性では2.1%増、女性では3.8%増)。

特に、40歳以上の男性でガムを噛みながら歩行すると歩行距離(3.5%増)と歩行速度(3.5%増)、歩数のほか、エネルギー消費量が有意に2.5%増加しました。

この結果から考えると、咀嚼されながら(何もガムでなくてもよいかも知れません)、ウォーキングを行うと相乗効果が得られるようですね!

Hamada Y, et al. J Phys Ther Sci. 2018 Apr.

以前にメジャーリーグの選手たちがチューインガムを噛みながらプレーしていることの科学的根拠を説明しました。

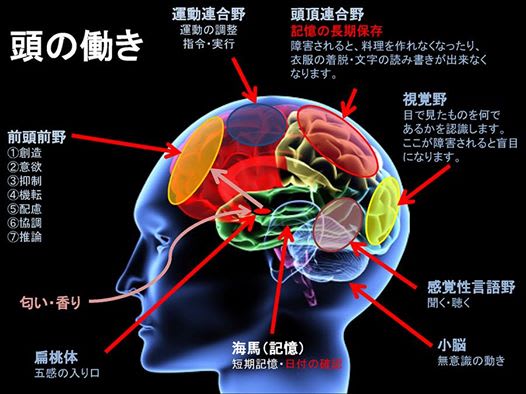

何故!?運動とガムが関係しているかは「脳科学の見地」から説明致します。

ガムなど顎を動かし、咀嚼することで顔から脳にある「三叉神経」の刺激による効果です。

三叉神経は脳神経の一部で、顔に三本の神経が通っているので「三叉神経」と呼ばれています。

この三叉神経を刺激すると脳の「集中力が高まり」脳の反応時間が短くなるので「運動量や運動神経」が向上することが知られています。

また、私はこれら以外にも、運動前には「その場飛びを20回」行うことを推進しています。

人は歩いたり、走ったりする時には、身体の重心がどちらかに傾いている。こうした「身体バランス」では運動能力も低下します。そこで、空中に飛び上がることで、脳が身体の着地する時に「真中」に来るようにバランスを整えます。

そのことで身体バランスを50対50になるように脳がバランスを整えます。

このように身体バランスが運動能力を高めるのです。

短距離の選手や多くの選手がよく、ピョンピョンとその場飛びをしているのは、私たちの指導によるものです。

こうした「脳刺激」によって「存在的能力」を引き出すことで身体能力や運動能力を100%引き出すことが出来るのです。

普段はいくら頑張っても「80%程度」しか発揮出来ないように脳がコントロールしているのです。脳が常に100%の能力などを発揮すると「筋肉や骨が壊れて」しまうからセーブしている訳です。

これら100%の能力などを発揮させるのに「脳刺激」が重要だということです。

五感プロデュース研究所、荒木行彦

ガムを噛みながら歩くと、噛まなかった場合と比べて心拍数が増え、エネルギー消費量が増加する可能性があることが、早稲田大学スポーツ科学学術院の研究グループと株式会社ロッテの共同研究で分かりました。

特に40歳以上の男性で高い運動効果が得られたと言います。

研究グループは今回、交感神経活動や心拍数、エネルギー消費量を増加させることが以前より報告されているガムの咀嚼に着目しました。

健康な男女を対象に、歩行中のガムの咀嚼が身体、生理機能に与える影響について検討しました。

研究では、21~69歳の健康な男女46人を対象に、安静に1時間過ごしてもらった後に

(1)ガムを噛みながら歩く

(2)ガムベースのみを除いたガムと同じ成分の粉末を摂取後に何も噛まない状態で歩く、自分のペースでウォーキング15分間行ってもらった。その際には心拍数と歩行距離、ケイデンス(ピッチ=歩数/時間)を計測し、歩行速度、歩数、歩幅、エネルギー消費量を算出しました。

結果として、ウォーキング中の心拍数は、ガムを噛みながら歩行すると、噛まなかった場合と比べて有意に3%増加することが分かりました。

こうした心拍数の増加は男女ともに認められました(男性では2.1%増、女性では3.8%増)。

特に、40歳以上の男性でガムを噛みながら歩行すると歩行距離(3.5%増)と歩行速度(3.5%増)、歩数のほか、エネルギー消費量が有意に2.5%増加しました。

この結果から考えると、咀嚼されながら(何もガムでなくてもよいかも知れません)、ウォーキングを行うと相乗効果が得られるようですね!

Hamada Y, et al. J Phys Ther Sci. 2018 Apr.

以前にメジャーリーグの選手たちがチューインガムを噛みながらプレーしていることの科学的根拠を説明しました。

何故!?運動とガムが関係しているかは「脳科学の見地」から説明致します。

ガムなど顎を動かし、咀嚼することで顔から脳にある「三叉神経」の刺激による効果です。

三叉神経は脳神経の一部で、顔に三本の神経が通っているので「三叉神経」と呼ばれています。

この三叉神経を刺激すると脳の「集中力が高まり」脳の反応時間が短くなるので「運動量や運動神経」が向上することが知られています。

また、私はこれら以外にも、運動前には「その場飛びを20回」行うことを推進しています。

人は歩いたり、走ったりする時には、身体の重心がどちらかに傾いている。こうした「身体バランス」では運動能力も低下します。そこで、空中に飛び上がることで、脳が身体の着地する時に「真中」に来るようにバランスを整えます。

そのことで身体バランスを50対50になるように脳がバランスを整えます。

このように身体バランスが運動能力を高めるのです。

短距離の選手や多くの選手がよく、ピョンピョンとその場飛びをしているのは、私たちの指導によるものです。

こうした「脳刺激」によって「存在的能力」を引き出すことで身体能力や運動能力を100%引き出すことが出来るのです。

普段はいくら頑張っても「80%程度」しか発揮出来ないように脳がコントロールしているのです。脳が常に100%の能力などを発揮すると「筋肉や骨が壊れて」しまうからセーブしている訳です。

これら100%の能力などを発揮させるのに「脳刺激」が重要だということです。

五感プロデュース研究所、荒木行彦