人は誰でもストレスを感じている。但し、同じストレスでも個人差があり、強く感じる人、あまり感じない人が居られます。

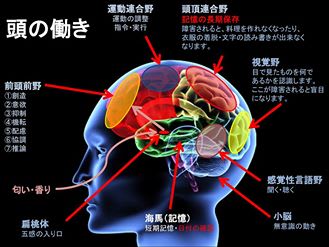

これらは体験や年齢など、脳の思考性、認識などに深く関係している。

最近では、若年性うつ病、従来のうつ病と違い、社会生活は普通に出来るのに、仕事や上司との関係などに悩み、苦しむ。そしてうつ病と診断されるのだが、これらは実は「未熟型うつ病」と言われ、社会に適応出来ない人たちを指すのです。

ストレスには、良いストレスと悪いストレスがあります。また、身体的なストレス、精神的なストレスと実に様々なストレスがあります。

中でも、良いストレスは自己の能力啓発や能力アップには必要なことなのです。ところが、これら良いストレスまでも悪く捉える。考えている人が多いのです。

身体的なストレスは、1日でも休息すれば楽になり、解決するが、精神的なストレスは、脳に強いダメージを与えるので、自律神経に働き、慢性的な腹痛、頭痛、下痢や嘔吐なども繰り返し、笑顔消えるのです。

これらは、脳内で「セロトニン」の分泌が減少すると、ストレスホルモンのコルチゾールが増えます。このストレスホルモン、コルチゾール (cortisol) は副腎皮質ホルモンである糖質コルチコイドの一種であり、ヒドロコルチゾン(hydrocortisone) とも呼ばれる。炭水化物、脂肪、およびタンパク代謝を制御し、生体にとって必須のホルモンである。3種の糖質コルチコイドの中で最も生体内量が多く、糖質コルチコイド活性の約95%はこれによる。ストレスによっても発散される。分泌される量によっては、血圧や血糖レベルを高め、免疫機能の低下や不妊をもたらす。

日本人の多くが、不安や神経質、おおらかな性格の違いは「酵素」それも脳内の酵素に関係しています。

不安や神経質な人は、セロトニンが減少する。日本人の70%以上がSS型とSL型でこれら不安、神経質な酵素を持って居るのです。残る30%は大らかな酵素を持っている。(LL型)です。これらは、セロトニントランスポーター遺伝子(セロトニントランスポーターいでんし)とは、神経伝達物質であるセロトニンの伝達に関係する遺伝情報が書き込まれた遺伝子である。染色体番号17に存在する。S型とL型が知られる。組み合わせはSS型、SL型、LL型がある)。

脳がストレスを感じると、「セロトニン」という物質が減少してしまいます。セロトニンとは、緊張や興奮などの状態から、心を落ち着かせる働きをもつ脳内物質です。このセロトニンが脳内に十分あった場合は、満足感や満腹感、幸福感が増し、過食を防ぐことが出来ます。しかし、過度のストレスを脳が受けると、セロトニンが減少し、食べ過ぎ、飲み過ぎにつながっていくのです。また、セロトニンが減ると、体内の消化酵素の働きを弱めてしまうことと関連があるといわれていますので、消化、排泄の力も弱ってしまいます。ストレスが原因の便秘などは、このことと関係が深いといわれます。

では、ストレスを改善し、セロトニンを増やすのには、運動や野外で太陽光を浴びるなど、ウォーキングが理想的なのです。暑い夏場も、汗を流し、運動することで、セロトニンが増えるのです。

ですから、セロトニンの分泌させるのには、ウォーキングが理想的なのです。これらも笑顔になる秘訣でもあるのです。私も定期的にママさんバレーのコーチで激しい運動をしていると、また、良く女性の人たちなどと会話を楽しんでいる。これらからストレスを感じないのは、セロトニンが多く放出、分泌されているからです。また、睡眠にも深く関わっている「セロトニン」、私は夜必ず牛乳を飲むのは、このセロトニンを増やすから入眠が早いのです。

他にも、アイスクリームを食べたり、運動後にバナナを食べるのも、これらセロトニンを増やすので心地良く感じるのです。また、カルシウム不足でイライラする感情は、脳の神経細胞の伝達にカルシウムイオンが関わっているからです。

ストレスなどでカルシウムも減少すると、イライラしてきます。これらにはセロトニンとカルシウムを増やす効果のある「牛乳」などが理想的なのです。

また、運動して手足を動かすことは、海馬の中で神経の元になる神経幹細胞と隣接するアストロサイト細胞が分泌する。生産が大幅に増え幹細胞が活性化され新しく生まれる神経細胞が増えるのです。この神経細胞はウィント3と呼ばれ、脳を活性化することにも繋がるのです。そして、1時間程度のウォークでもこれら神経細胞「ウィント3」という脳内タンパク質の分泌によって、ストレスの改善と脳の老化を防ぎ、脳のアンチエイジングが可能になるのです。

ですから、皆さんも、朝涼しい内から起きて、ジョッキングする必要はありません。それよりも早足で歩くことがこれら足腰の筋肉と膝への負担の低減、そして、なにより脳細胞を活性化、セロトニンの分泌量を増やすことで「ストレス」の改善から、不安の解決=大らかな感情になり、笑顔になれるということを私から提言致します。

五感プロデュース研究所、研究員、荒木行彦、

これらは体験や年齢など、脳の思考性、認識などに深く関係している。

最近では、若年性うつ病、従来のうつ病と違い、社会生活は普通に出来るのに、仕事や上司との関係などに悩み、苦しむ。そしてうつ病と診断されるのだが、これらは実は「未熟型うつ病」と言われ、社会に適応出来ない人たちを指すのです。

ストレスには、良いストレスと悪いストレスがあります。また、身体的なストレス、精神的なストレスと実に様々なストレスがあります。

中でも、良いストレスは自己の能力啓発や能力アップには必要なことなのです。ところが、これら良いストレスまでも悪く捉える。考えている人が多いのです。

身体的なストレスは、1日でも休息すれば楽になり、解決するが、精神的なストレスは、脳に強いダメージを与えるので、自律神経に働き、慢性的な腹痛、頭痛、下痢や嘔吐なども繰り返し、笑顔消えるのです。

これらは、脳内で「セロトニン」の分泌が減少すると、ストレスホルモンのコルチゾールが増えます。このストレスホルモン、コルチゾール (cortisol) は副腎皮質ホルモンである糖質コルチコイドの一種であり、ヒドロコルチゾン(hydrocortisone) とも呼ばれる。炭水化物、脂肪、およびタンパク代謝を制御し、生体にとって必須のホルモンである。3種の糖質コルチコイドの中で最も生体内量が多く、糖質コルチコイド活性の約95%はこれによる。ストレスによっても発散される。分泌される量によっては、血圧や血糖レベルを高め、免疫機能の低下や不妊をもたらす。

日本人の多くが、不安や神経質、おおらかな性格の違いは「酵素」それも脳内の酵素に関係しています。

不安や神経質な人は、セロトニンが減少する。日本人の70%以上がSS型とSL型でこれら不安、神経質な酵素を持って居るのです。残る30%は大らかな酵素を持っている。(LL型)です。これらは、セロトニントランスポーター遺伝子(セロトニントランスポーターいでんし)とは、神経伝達物質であるセロトニンの伝達に関係する遺伝情報が書き込まれた遺伝子である。染色体番号17に存在する。S型とL型が知られる。組み合わせはSS型、SL型、LL型がある)。

脳がストレスを感じると、「セロトニン」という物質が減少してしまいます。セロトニンとは、緊張や興奮などの状態から、心を落ち着かせる働きをもつ脳内物質です。このセロトニンが脳内に十分あった場合は、満足感や満腹感、幸福感が増し、過食を防ぐことが出来ます。しかし、過度のストレスを脳が受けると、セロトニンが減少し、食べ過ぎ、飲み過ぎにつながっていくのです。また、セロトニンが減ると、体内の消化酵素の働きを弱めてしまうことと関連があるといわれていますので、消化、排泄の力も弱ってしまいます。ストレスが原因の便秘などは、このことと関係が深いといわれます。

では、ストレスを改善し、セロトニンを増やすのには、運動や野外で太陽光を浴びるなど、ウォーキングが理想的なのです。暑い夏場も、汗を流し、運動することで、セロトニンが増えるのです。

ですから、セロトニンの分泌させるのには、ウォーキングが理想的なのです。これらも笑顔になる秘訣でもあるのです。私も定期的にママさんバレーのコーチで激しい運動をしていると、また、良く女性の人たちなどと会話を楽しんでいる。これらからストレスを感じないのは、セロトニンが多く放出、分泌されているからです。また、睡眠にも深く関わっている「セロトニン」、私は夜必ず牛乳を飲むのは、このセロトニンを増やすから入眠が早いのです。

他にも、アイスクリームを食べたり、運動後にバナナを食べるのも、これらセロトニンを増やすので心地良く感じるのです。また、カルシウム不足でイライラする感情は、脳の神経細胞の伝達にカルシウムイオンが関わっているからです。

ストレスなどでカルシウムも減少すると、イライラしてきます。これらにはセロトニンとカルシウムを増やす効果のある「牛乳」などが理想的なのです。

また、運動して手足を動かすことは、海馬の中で神経の元になる神経幹細胞と隣接するアストロサイト細胞が分泌する。生産が大幅に増え幹細胞が活性化され新しく生まれる神経細胞が増えるのです。この神経細胞はウィント3と呼ばれ、脳を活性化することにも繋がるのです。そして、1時間程度のウォークでもこれら神経細胞「ウィント3」という脳内タンパク質の分泌によって、ストレスの改善と脳の老化を防ぎ、脳のアンチエイジングが可能になるのです。

ですから、皆さんも、朝涼しい内から起きて、ジョッキングする必要はありません。それよりも早足で歩くことがこれら足腰の筋肉と膝への負担の低減、そして、なにより脳細胞を活性化、セロトニンの分泌量を増やすことで「ストレス」の改善から、不安の解決=大らかな感情になり、笑顔になれるということを私から提言致します。

五感プロデュース研究所、研究員、荒木行彦、