誰しも「思い出の曲」を持っている人は多いと思います。

具体的に曲名まで思い出せなくても「あの時、聴いた曲」と懐かしく感じるだろう!

例えば、彼女との初デートの時に入ったお店で流れて来た曲だったり、時には失恋した時に聴いた曲かも知れません。

こうした過去を振り返り思い出すことは決して後ろ向きなことでなく、時には「脳を元気」にしてくれることがあります。

音楽、曲や歌には「人を励まし、勇気づけて」くれることもあるでしょう!

また、歌の歌詞に慰められたり、メロディーと歌詞から癒しと愛を感じたりすることもあると思います。

特に女性には「悲しい時や寂しい時に」自分の好みの曲、歌を聴いて泣いたりすると「涙のカタルシス効果」もあるものです。

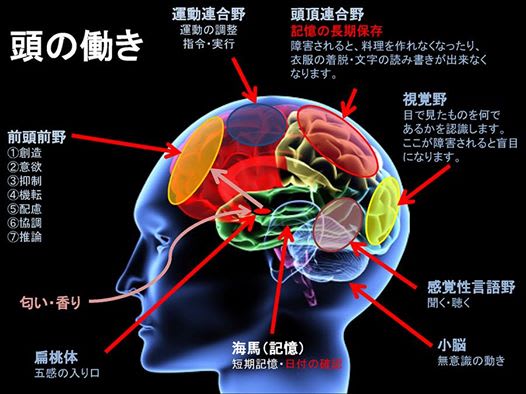

人の聴覚は「心地よいと感じる音を左脳の聴覚野で感じ、雑音や不快だと感じる音は右脳の聴覚野」で感じとります。

こうしたことから、ストレスの改善や不安の解消などには「音楽の力」は効果的である。

この癒しの力を心身の健康に役立てようと考えられたのが「音楽療法」です。まさしく「音楽の力で脳をクリアー」にして健康脳から心身の健康にすることが目的です。

心地よいと感じた音(音楽)は、脳にリラックス状態を作り、脳内に「アルファ波」という微睡状態時に現れる「脳波」が出ます。

この状態の脳がクリアーになった状態でもあるのです。

音楽には科学では説明の出来ない「不思議な力を秘めて」います。人の深層心理に働きかけ、脳を刺激し、活性化(クリアー)にさせてくれる働きがあるのです。

私は10年前に不思議な出逢い、繋がりから「音楽の力」で摩訶不思議な体験などをしております。

出逢った方が元人気歌手で、作詞家の方だったのでその方の曲、歌を全ての曲、歌を毎日のように聴いています。毎日聴いても飽きない!毎日同じような曲、歌を聴いているのに、毎回違って聴こえるものです。

普通では中々理解できないことですが、私には特別な感情があります。

歌、歌詞に登場する理想の人が私だったことを知らされてから、そして「私の歌を聴いて欲しい」とメッセージされてから毎日聴いているものです。

聴けば、癒され、愛に満たされてハッピーな気分になり、私の脳がクリアーになれます。時には、その日のメッセージのように歌声が聴こえてくることもあります。

そして、音楽、曲、歌が「二人には絆」となったものです。だからこそ、音楽に特別な想いを持っています。そして「永遠に音楽を聴き」続けます。

五感プロデュース研究所、荒木行彦、

具体的に曲名まで思い出せなくても「あの時、聴いた曲」と懐かしく感じるだろう!

例えば、彼女との初デートの時に入ったお店で流れて来た曲だったり、時には失恋した時に聴いた曲かも知れません。

こうした過去を振り返り思い出すことは決して後ろ向きなことでなく、時には「脳を元気」にしてくれることがあります。

音楽、曲や歌には「人を励まし、勇気づけて」くれることもあるでしょう!

また、歌の歌詞に慰められたり、メロディーと歌詞から癒しと愛を感じたりすることもあると思います。

特に女性には「悲しい時や寂しい時に」自分の好みの曲、歌を聴いて泣いたりすると「涙のカタルシス効果」もあるものです。

人の聴覚は「心地よいと感じる音を左脳の聴覚野で感じ、雑音や不快だと感じる音は右脳の聴覚野」で感じとります。

こうしたことから、ストレスの改善や不安の解消などには「音楽の力」は効果的である。

この癒しの力を心身の健康に役立てようと考えられたのが「音楽療法」です。まさしく「音楽の力で脳をクリアー」にして健康脳から心身の健康にすることが目的です。

心地よいと感じた音(音楽)は、脳にリラックス状態を作り、脳内に「アルファ波」という微睡状態時に現れる「脳波」が出ます。

この状態の脳がクリアーになった状態でもあるのです。

音楽には科学では説明の出来ない「不思議な力を秘めて」います。人の深層心理に働きかけ、脳を刺激し、活性化(クリアー)にさせてくれる働きがあるのです。

私は10年前に不思議な出逢い、繋がりから「音楽の力」で摩訶不思議な体験などをしております。

出逢った方が元人気歌手で、作詞家の方だったのでその方の曲、歌を全ての曲、歌を毎日のように聴いています。毎日聴いても飽きない!毎日同じような曲、歌を聴いているのに、毎回違って聴こえるものです。

普通では中々理解できないことですが、私には特別な感情があります。

歌、歌詞に登場する理想の人が私だったことを知らされてから、そして「私の歌を聴いて欲しい」とメッセージされてから毎日聴いているものです。

聴けば、癒され、愛に満たされてハッピーな気分になり、私の脳がクリアーになれます。時には、その日のメッセージのように歌声が聴こえてくることもあります。

そして、音楽、曲、歌が「二人には絆」となったものです。だからこそ、音楽に特別な想いを持っています。そして「永遠に音楽を聴き」続けます。

五感プロデュース研究所、荒木行彦、