人間の知能は加齢と共に低下する。そう考えられていたのは一昔前のことだ。

現在の脳機能に関する研究から、知能は年齢と共に向上するだけでなく、60歳を過ぎてピークを迎える知能があることが解明されており、経験の積み重ねの重要性が注目されている。

近年の研究では、人間の知能は年齢と共に深まっていくと言われているそうです。加齢と脳機能の衰えは無関係なのです。

多くの人は、脳機能は年齢と共に衰えていくと思われているようですが、「物忘れが酷くなった」「頭の回転が鈍くなった気がする」など、自分で実感があるからでしょう。

しかし、人間の脳は年齢の積み重ねによって知識や経験といった情報が記録されていくので、むしろ知識は伸びています。

ある程度の年齢になると、蓄積した知識を取り出すのに時間がかかるようになってくるのです。それは蓄積している量が膨大になったことにも関係しています。

これまで脳機能には「流動性知能」と「結晶性知能」という二つの概念があると考えられて来ました。

流動性知能とは、経験とは無関係の智的能力で、直観力や処理のスピード、暗記力、集中力などをいいます。新しい情報を得て、それを処理し、操作していく知能です。

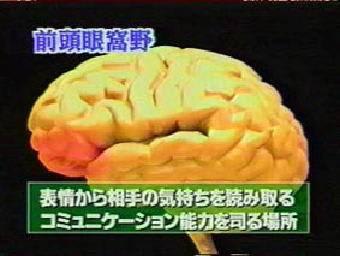

一方、結晶性知能とは、経験を積むほどに高まる知的能力のこと。言語力、洞察力、社会適応力、コミュニケーションと言った能力が含まれます。これは積み上げ型で消えてなくなることはありません。

人の脳神経細胞!

人の脳の神経細胞は電気信号(パルス)信号を発して情報のやり取りする特殊な細胞です。その数は、人の大脳で(約160億)、小脳で(約690億)、脳全体では約860億個になります。神経細胞同士はシナプスとう間隙で繋がり合い、複雑なネットワーク(神経回路)を形成しています。

ところが、この脳の神経細胞は、20歳を過ぎた頃から毎日(10万)という数の神経細胞が死滅していきます。だからと一生の間では、脳機能が極端に低下したり、頭の中に空洞などができることはありません。

逆に加齢と共に再生する脳神経細胞もあります。グリア細胞とは、中枢神経系を構成するニューロン(神経細胞)以外の細胞のことです。神経膠細胞とも呼ばれています。

哺乳類では、神経細胞の数倍から数十倍の数のグリア細胞が存在しています。

形態や機能によって「アストロサイト」「オリゴデンドロサイト」「ミクログリア」「上衣細胞」の四種類に分類される。

グリア細胞の働きは、死滅した脳神経細胞を掃除したり、脳に栄養を送ったりと、また、体験や学習の積み重ねによって活性化する脳神経細胞でもあります。約1000億個もある脳神経細胞です。

私のような60歳を過ぎた初老になると脳機能が低下して来た。衰えたと実感するのは、人の名前を聞いても思い出せない、あの芸能人と名前が思い浮かびません。これらは、物忘れ現象であり、膨大な情報を脳に蓄積させているために、取り出す、引き出すスピードに関係しています。

人の脳の発達において、10代がピークを迎え、その後は脳神経伝達速度が低下していきます。10歳代の頃は、ニューロンネットワークを伝達するスピードは新幹線よりも早い速度、400km近い速度で伝達し合います。それが私たちのような年齢になると200km以下、個人差もありますが特急電車並みの速度だと、思い出すのに時間がかかります。思い出せない、もどかしい、若い時は思い出せたのにと嘆くことになります。こうして、脳が衰えたと思い込んでしまうのです。

逆に加齢と共に活性化する感覚もあります。それは「観察力、洞察力、社会適応力」などがそうです。

他にも経験豊かさなどによる「知恵力」は若い頃よりも、年齢を積み重ねることで活性化し、発達していきます。

但し、脳梗塞や脳卒中などに疾患すると、脳神経細胞の一部が壊死し、半身不随などの後遺症が残ったりします。此処に「脳を健康に保つ重要性」があります。脳の衰えは、脳トレといわれるゲーム的鍛錬も必要ですが、私からは、人と関わり合い、軽い運動でもよいので、手足を動かし、感動し、時には泣いたり、感情を吐き出すなど「ストレスを溜めない」ことが最大の脳トレだと思います。

何時までも、脳が健康な人は、アルツハイマー病などに疾患しにくく、元気で長生き出来るということを私から提唱致します。

センスプロデュース研究所、葛西行彦