よく、女心と秋の空と言われるように「女性の心は、コロコロ変わる」ことから秋の空に準えたものです。

では、何故?男性の多くの人たちが「女心が分からない」と嘆くかというと、それは「男女脳」の特徴、違いにあるのです。

同じ人間でありながら、男女では脳や感覚に違い(差異)があります。

脳の違いは「特徴」の違いでもあります。特に男女で大きく脳の部位が違うのが「脳梁」という脳部です。脳梁は、左右の脳をジョイントしている脳部で、左右の脳を伝達する役目を担っている「脳神経」でもあります。

この脳梁が女性は男性の「1.5倍」ほどの脳神経細胞が密集しており、男性よりも少し太いものです。

このことは、左右の脳を情報交換や活動が男性よりも活性化しており、特に右脳の活動は女性特有とも言えるものです。

特に、女性は言語能力に優れ、直感「女の勘」などに優れ、特にコミュニケーション能力に優れています。ですから、女性が三人集まると賑やかです。

男性からすると賑やかというよりも「喧しい」と感じる人は多いと思います。

女心は「感情の起伏」とも関係しています。感動する映画を観て、泣いたり、イライラして感情を高ぶらせ、大声で叫ぶなども女性特有の感情です。

こうした、感情の高ぶりや感情の起伏は、女性の場合は、女性特有の「女性ホルモン」などにも影響することがあります。

中でも、生理の前後にはイライラしたりと感情が高ぶるのも、女性ホルモンバランスなどにも関わっています。

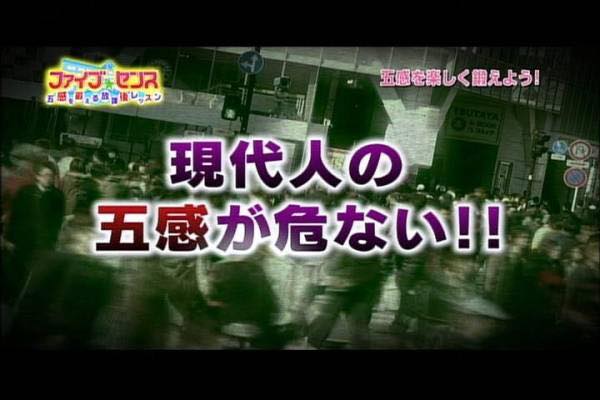

また、女性は男性との「感覚の差異」があります。人の五感の内でも「男性は(視覚と触覚)に優れ、女性は(嗅覚と味覚)に優れています」。

こうした感覚の差異からも女性の心が理解できない、女心が分からないと男性の多くの人たちが嘆くことに成るのです。

私のようにこうして、女性よりも「女心」を理解し、分かっている男性はとても希薄です。

長年連れ添って来た。奥様の事さえ、分からない、何故?急に怒るのかなど理解不可能な言動に悩まされることが多々あります。

口喧嘩をすれば、間違いなく男性は女性に敵いません。ですから、私は無言になるので、喧嘩になりません。

例えば、初対面の女性があなたを見て「笑顔」になると、多くの男性は「小馬鹿にされた」と思うでしょう!それは勘違いです。女性は「好意的、あなたには敵対意識はないわ」などの場合は、笑顔になるのです。これは「女性の心理」から来るものです。

よく、私は初対面の女性とお逢いして、話さなくても笑顔かどうかでその方の私に対する考えや想いが分かります。目がうろうろしていたり、下を向くような仕草をすれば、無意識に拒否姿勢をしているのと同じです。そんな時は、私には分かるので、その場を立ち去ります。話も合わない様だからと長居はしません。

こうして、女心、女性ほど仕草、顔色、心理などが表に現れやすいのです。それを読み取れる能力があれば「女心」が分かり、理解できるはずです。

私のように多くの女性の人たちとお逢いしたり、会話したり、コミュニケーションをしているので、男性の人より、女性の人たちの方が会話も弾むし、緊張もしません。例え、私男性一人に女性が何十人居ても、緊張どころか癒され、心地よい場所となります。

年齢差などを超越した感覚、女心が手に取るように分かる男性は、女性としては「共感」を得られるということです。

センスプロデュース研究所、葛西行彦