平成22(2010)年6月8日、上野原市議会定例会で江口市長は地デジ移行への準備について「認識が不足していた点がありおわびしたい」として、前市長時代に市内全域に敷設された光ファイバーケーブルを活用していく方針を明らかにした、ということで局面が変化するようです。「上野原市情報通信基盤整備事業の経緯」としてネット記事から編者が分かる範囲で整理してみることにしました。

「たかがテレビで大騒ぎ?」という副題を考えたのですが、それは此処だけにしときます(^o^)

私はホームページの方で書きました・・・地上波デジタル化という国策によりテレビ視聴が困難になる地域で、CATVは公営民営いずれにせよ例え1社で市内全域をカバーするのであっても問題無いと私は思っています。むしろ道路インフラと同様に公営・国営であって当然とすら思っています。法律に基づき視聴料を徴収するNHKが電波でカバーできないなら、地方公共団体がCATVで面倒みるのも当然だとも言えます。その経費はNHKやそれによりメリットを得る民間放送業界にも分担させてよいはずとすら思います。電波利権と言われるものの対価はそのような形でも支払われるべきでしょう。

私が上野原市光事業に関心をもったのは、インターネット・プロバイダー事業も第三セクターで行なうという施策に疑問を感じたからです。その事は既にさんざん書きましたからあらためて書く必要もありません。しかし上野原市民でインターネットに関心がある人は少なく、大半は地デジ移行にどのように対応し、これまでと同様に東京波を含めてテレビが見られるかどうかにあるように思います。

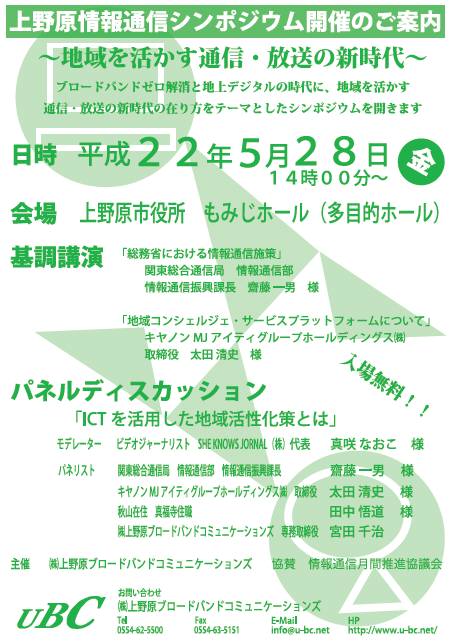

上野原ブロードバンドコミュニケーションズ(UBC)が既に全チャンネルをカバーしているようなのですが、既存の共聴組合も活かすことを考え、かつ、テレビ買い替えなどユーザーに余計な負担がかからないようにするなら、UBCから共聴組合の送信機に同軸ケーブルで配信して、それを既存のケーブルでこれまで通りに個宅に配信すればよい、そんなことが技術的に可能ならですが、私はテレビの事は全く知らない。

上野原市議会の特別委員会が問合せた関係機関の回答がサイトにアップロードされていますが、その中で総務省回答ではデジアナ変換については言及されていないように思えます。2009.01.09 地デジ移行後もCATVはアナログ併存という記事を私は書きました。その後はフォローしていません。

現在もこの施策が進んでいるなら、UBCだけがデジアナ変換を行う事で、既存共聴組合はいわば同軸ケーブルの中継器の役目をするだけになれればよいわけです。技術的に可能でも法的にも可能なのかどうかはわかりません(^_^;)

これが可能だとしても、UBCからアナログ変換して組合に配信するケーブルは新設になるでしょう。しかしUBC未接続という1800世帯も共聴組合とは接続されているでしょうから、トータルコストを考え、地デジ移行がほんとうにどうなるかを見極めながら、余裕をもって対処するひとつの策かと思いました。地デジの画質で見たいならUBCに加入するようにユーザーが決断すればよいのです。

上野原市の情報通信基盤整備事業は服部光雄議員のような方々の意見を当初から取り入れて検討なさっていたら、ボタンの掛け違いも防げたのではないか、最初からNTTを巻き込んで通信技術の進歩にも対応できる、市民の選択肢を増やせる方策がとれたのではないか、そんなことを感じながら事業の経緯を整理していました。私は地デジ移行は予定通りにはいかないだろうと思っていますし、そんな国策に踊ろされるよりインターネットでやりたいことが沢山あるので幸せです(^o^)

もうひとつ、ついでに書いておきますが、関東総合通信局管内にある山梨県が東京波の圏外にあり、再送信同意が必要だという制度を変えさせることが必要です、山梨県は関東地方だと思っている山梨の公務員も政治家も、その為に働くべきでしょう。 江口市長の転進は普天間問題と同様だと、私には思えるのですよ(^o^)