7月30日に記事を書きました、今日は直前のご案内です。

開催日・2018年8月5日(日) 会 場・湯村温泉の湯谷神社下(参道の脇)にある駐車場広場 プログラム 11:00 神事 16:00 子供みこし 17:00 大道芸人。縁日・子供広場・羽黒太鼓・大人神輿 19:00 音楽イベント もえ&ごうwithちはるトリオ、NYT

7月30日に記事を書きました、今日は直前のご案内です。

開催日・2018年8月5日(日) 会 場・湯村温泉の湯谷神社下(参道の脇)にある駐車場広場 プログラム 11:00 神事 16:00 子供みこし 17:00 大道芸人。縁日・子供広場・羽黒太鼓・大人神輿 19:00 音楽イベント もえ&ごうwithちはるトリオ、NYT

6月30日に甲府では武田神社で夏越大祓式、稲積神社で夏越大祓祭が行なわれます。

6月30日に甲府では武田神社で夏越大祓式、稲積神社で夏越大祓祭が行なわれます。

私は夏越祭(なごしのまつり)と覚えていましたが、神社本庁 | 大祓について によると『六月の大祓を夏越(なごし)の祓、十二月の大祓は年越の祓』というようです。

東京にいた頃にはこの神事は知りませんでしたので、最初は武田神社で、2010年には稲積神社で「茅の輪」をくぐってきました。私にはこれが スターゲイト に思えてしまうので生れ故郷まで瞬間移動を試みた・・・あの2011年以後は夏越祭に出かけたことがありません。

東京にいた頃にはこの神事は知りませんでしたので、最初は武田神社で、2010年には稲積神社で「茅の輪」をくぐってきました。私にはこれが スターゲイト に思えてしまうので生れ故郷まで瞬間移動を試みた・・・あの2011年以後は夏越祭に出かけたことがありません。稲積神社のページに 『大祓は、これらすでに起きてしまった災厄をリセットして今年の後半を清らかにお過ごしいただく神事です。』 と説明がありました。

なるほど!「リセット」これは分かり易い、神事に行かれない時は自らの意思でリセットすることも大切だし、それが出来る自分でありたいと感じました。

公式サイトで気付きました・・・平成29年度『吉田の火祭り』ポスター決定 について

平成29年度「吉田の火祭り」ポスターの作成委託業務にあたり、平成29年5月15日(月)~6月7日(水)まで指名型コンペ方式による( 吉田の火祭り ポスター・チラシ制作実施要項に基づく)デザイン案の募集を行いました。指名業者4社から6作品のデザイン案が提出され、審査を行ったところ、次のとおり最優秀デザイン及び委託事業者を選定いたしました。

富士吉田市の(株)羽田印刷からの提案が採用されて、【審査講評】従来のポスターとは違う斬新な背景画像の使用、文字のインパクトが、独創性を与えている。シンプルな文字配列など見る人への訴求性という点でも評価される。

(参考・過去のポスター展 | 吉田の火祭り があります)

◇ 富士吉田観光ガイド を運営される一般財団法人ふじよしだ観光振興サービス

◇ 山梨県富士吉田市ホームページ

◇ 歴史解説

◇ 北口本宮冨士浅間神社 | 富士講・御師

◇ 吉田諏訪大明神から北口本宮冨士浅間神社への変移と富士講(2011年5月26日 フジレキシ)

◇ 祭典世話人

私が富士吉田に関心を持ったのは富士山信仰、富士講、御師(おし)にも関連しています。後日のために気付いた記事にリンク設定しておきました。

吉田の火祭りはこれまでに3回は出かけていましたが、27日のすすき祭りは未だ知りません。今年も行かれるかどうか分かりません。

期間:2017年8月4日(金)~8月15日(火) 21:00 まで 場所:昇仙峡仙娥滝(しょうせんきょう せんがたき) 主催:昇仙峡観光協会・昇仙峡魅力づくり協議会開催期間中は、毎日ライトアップを点灯しています。

◇ 昇仙峡観光協会ホームページ

◇ 昇仙峡観光協会ブログのライトアップ案内記事です

◇ 昇仙峡観光協会Facebook

昇仙峡仙娥滝ライトアップツア-開催(湯村温泉旅館協同組合公式サイト)湯村温泉にお泊りのお客様限定の無料ツア-。お申し込みなどはお泊りのお宿にてご案内いたします。

昇仙峡仙娥滝ライトアップツア-開催(湯村温泉旅館協同組合公式サイト)湯村温泉にお泊りのお客様限定の無料ツア-。お申し込みなどはお泊りのお宿にてご案内いたします。

一般の方々は・・・

◇ 昇仙峡観光協会ブログの地図ページ

駐車場は(甲府市営)無料駐車場があります。

バスは 甲府駅バスターミナル4番のりば通過時刻表(甲府駅南口乗り場です)(駅前広場新設による変更があるかも知れませんので確認してください)

但しライトマップ見物はバスでは不可能です。

やまなしバスコンシェルジュ で出発点を昇仙峡、到着点を甲府バスターミナルとして調べると、昇仙峡口最終は17時51分のようです。

今年もやって来ました。甲府商工会議所 に大きなPDFファイルで広報されていますので、ごく一部を切り出して転載しておきます。

◇ 交通規制については、甲府警察署からの広報はありませんから、おそらくミコシが通る時だけ紅梅北通り(東京電力前)、城東通り(岡島百貨店南)、遊亀通り(ワシントンホテル前)、商工会議所前で交通整理がされる程度と思います。山車もでるのかどうかはわかりません。

◇ かすがも~るは歩行者天国になります。

◇ 朝日通り商店街もフリーマーケットで歩行者天国になります。

屋台村の会場は上の地図の★です。

ご当地グルメ屋台村は賑わうと思います。福島県産牛焼肉も出店されます。

◇ 甲府駅北口よっちぉばれ広場では御輿の宮出し、商工会議所で宮入りと思いますが、どちらかに恵比寿神社が仮設されるかどうかはわかりません。

◇ 甲府えびす講祭りについて(甲府市観光協会)

本来、えびす講は七福神の一つ商売の神「恵比寿神」を祭る行事で、農家では百姓えびすと言って農作業を休み農業の神(田の神)として祭り、旧暦では10月19日、新暦では11月ごろにお祝いされました。

甲府のえびす講祭りは、昭和3年から甲府商工会議所が音頭をとり、日頃の商売のお礼に大安売りで応えようと企画したことから始まりました。

かつて市内の商店街は、米の収穫を終えた農家の人々が正月準備の買い物をするなど、市内の郊外からの買い物客で大変賑わいました。

最近では、商売繁盛を祈ってみこし渡御、パレード、フリーマーケットなども行われたくさんの人々の目を楽しませています。

私のWebページは 甲府えびす講とその由来 です。甲府に来てこの祭りを知った2006年~2009年には毎年出かけていました。

今年も各商店街が賑わうことをお祈りしたいと思います。

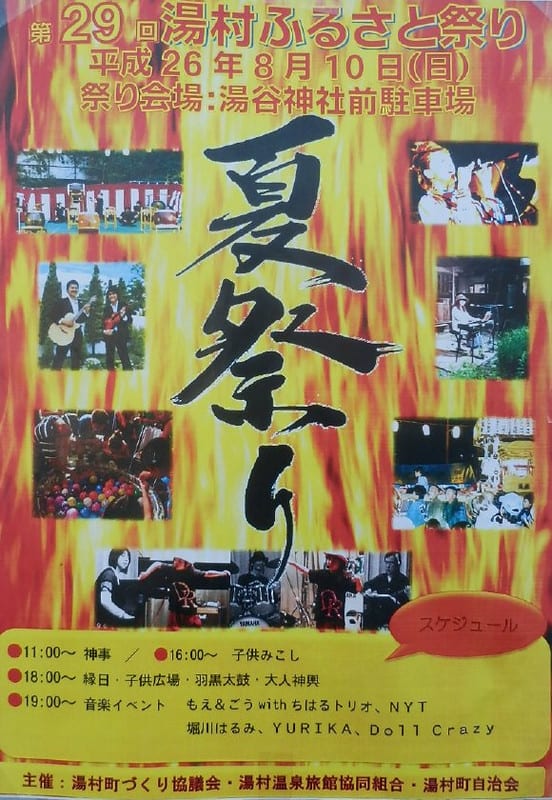

第29回 湯村ふるさと祭り

日時 2014年8月10日(日) 11時 祭事、16時~子供みこし、18時~神輿巡行、各種イベント開催

会場 山梨県甲府市湯村温泉郷・湯谷神社・鷲の湯前広場

主催 湯村町づくり協議会・湯村温泉旅館協同組合・湯村町自治会

暫定公開です、湯村温泉郷に関係するリンク集など追加更新の予定です。材料は沢山あるけど、整理している時間が無い・・・・湯村温泉郷は宝の山

2014年1月3日の早朝に東京・有楽町駅前で火災があり、電車や新幹線が運休して大変だったという記事を読みました・・・産経新聞の goo ニュース転載記事など。

それで思い出したのが消防出初式・・・東京消防庁<インフォメーション><平成26年東京消防出初式>をチェックしました。今年は1月6日(月) 8時から東京ビッグサイトで開催、この模様はNHK総合テレビで11時05分から11時45分まで放映される予定とのことです。

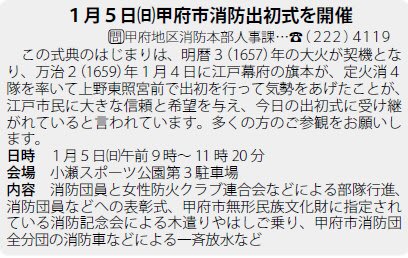

出初式の起源は、今から約350年ほど前の江戸時代、1659年(万治2)にさかのぼります。当時、江戸の町は、1657年(明暦3)に発生した明暦の大火により未だ焦土のなかにあって、苦しい復興作業にあたる町民は、絶望的な状態にありました。

このような状況のもと、1月4日、時の老中稲葉伊予守正則が定火消総勢4隊を率いて、上野東照宮前で「出初」を行い気勢をあげたことが、市民に大きな希望と信頼を与えました。これが契機となり、お正月の恒例行事として現在まで受け継がれています。

「広報こうふ」 1月5日 9時から小瀬スポーツ公園 第3駐車場

私は2007年の甲府市出初式に出かけたことがあって歳時記に残していました。その後は出かける時間もなくて、甲府市議会議員野中一二さんのブログ記事を楽しみにしています。

2013-01-06 出初め式

2012-01-09 今年も出初め式

2010-01-11 今年も出初式

2009-01-04 新春出初式

2008-01-06 新春恒例出初式

お神輿の出発には間に合わず、ワタシ的には午前中なので湯谷神社にお参りして参道階段の途中から撮りました。

お神輿の出発には間に合わず、ワタシ的には午前中なので湯谷神社にお参りして参道階段の途中から撮りました。

音楽イベントの最初は、「もえ&ごう with ちはるトリオ」、ブログもあります-もえ&ごうのブログ

音楽イベントの最初は、「もえ&ごう with ちはるトリオ」、ブログもあります-もえ&ごうのブログ

二人とも湯村の地元、千塚小学校の生徒で、もえちゃんは3年生、ごうちゃんは1年生です。ご両親+αトリオの伴奏で歌って踊る二人にびっくりでした。

二人とも湯村の地元、千塚小学校の生徒で、もえちゃんは3年生、ごうちゃんは1年生です。ご両親+αトリオの伴奏で歌って踊る二人にびっくりでした。

ライブ予定のページもあります。次は8月18日にハンガーホールが会場とのこと。

&AKI&さん、自作曲の歌声に引き込まれました。

&AKI&さん、自作曲の歌声に引き込まれました。

『湯村温泉街のお祭りで歌いました。まだ歌うけども…。みんなのあたたかさが伝わってきました。こういう地元に基づいたお祭りはどんどん続けてほしいな。』・・・歌い人アキ【&AKI&】 さんのツイートより

NYTのお二人、バイオリンとはこのように演奏できるのかと・・・・

NYTのお二人、バイオリンとはこのように演奏できるのかと・・・・

不規則な生活が続いているので疲れが溜まっていて、20時前に退出、湯村温泉通りに出たらお神輿が戻ってくるところでした。

不規則な生活が続いているので疲れが溜まっていて、20時前に退出、湯村温泉通りに出たらお神輿が戻ってくるところでした。

追っかけて旅館柳屋の玄関先(お旅所でしょうか)に置かれたところで一枚、今回初めて気が付いた提灯、「竹中英太郎記念館」です。この後、音楽イベントが終った湯谷神社下広場に宮入と思いましたが、今年は失礼して帰宅しました。

追っかけて旅館柳屋の玄関先(お旅所でしょうか)に置かれたところで一枚、今回初めて気が付いた提灯、「竹中英太郎記念館」です。この後、音楽イベントが終った湯谷神社下広場に宮入と思いましたが、今年は失礼して帰宅しました。

私はこの湯村地域では居候のヒキコモリなので、地元の皆さんを存じ上げませんが、竹中英太郎記念館の館長さん、その日記でお馴染みのmasaさんご夫妻にご挨拶、カフェぱざぱのマダムはお祭りの役員でお忙しい、ハートビートのライブでファンになったあきとさんにもお目にかかれました。【&AKI&】 さんがおっしゃる通り、地元に根づいたお祭り、その応援に駆けつける印半纏の皆さん・・・ちょっぴり羨ましく思えた真夏の夜でした。

2012年辰年の元旦、初詣は千塚八幡神社に参詣しました。甲府市の山の手通り(北バイパス)で湯村温泉郷の西に位置しますが、これまで境内に入ったことがありませんでした。何も知らずに出かけてビックリでした。初詣気分を十二分に味わいながら、この神社に大きな関心を持つことになりました。

社殿に向かって左先頭が子、右先頭が丑、そのまま右回りに寅卯辰巳午未申酉戌亥となっているようです。横から見ないとわかりませんが、龍が灯籠を巻くように描かれていました。

神社を世話なさる地元氏子の皆さんでしょうか、テントでは甘酒が振る舞われていてご馳走になりました。

神社の歴史や境内にある五社や水害から千塚を守った神様の社、蚕を祭った石碑の事など、色々とお話を伺うこともできて有意義な初詣になりました。

車で通り過ぎるだけでは見えて来ない街の歴史の重みを実感しました。千塚八幡神社についてはホームページに書く予定です。