<574> 掌 編 「花に纏わる十二の手紙」 (10) 桜 (さくら) ~<573>よりの続き~

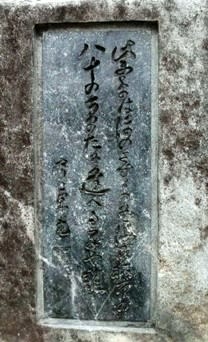

西行の 桜が今年も 咲くころと なりにけるかも 寝釈迦を思ふ

神さま、この世においては、例えば、生まれながらにして身体不自由を強いられる者がいるかと思えば、何不自由もない裕福な家に生れ、何不自由なく過ごせる者もいる。こういう光景を目にしたりすると、あなたに対し、不公平と理不尽を訴えたくなるが、俺たちにはきっとあなたの真意が見えないだけで、わからないまま、ときには狂喜したり、慟哭したり、憤怒を覚えたりする。そして、俺たちは概ねそうした光景に感情を高ぶらせながらも妥協しながら生きているような気がする。

で、神さま、俺たちはあの世とかこの世とか、地獄とか極楽とか、因果応報とか輪廻転生とか、そういうことを考えついて、あなたの創造してあるこの世を理解し、納得しようとして来た。そこで、「罪なことをすれば、地獄行きで、この世で裁かれずば、あの世で裁かれる」というような言い方などもなされることになる。これはこの世の生き方に関わることで、俺たちにこのような考えを持たせること自体がもしかして偉大なあなたの意志かも知れない。そう思えたりもする。

神さま、つまり、この世はわからないことだらけで、わからないことには疑念が生じ、それには思いが絡んで来るから、この世は思いの坩堝にあると言わざるを得ない。だが、思いをもって臨んでも、なお思いが晴れなければ、思いは更に募り、果ては悩みを生むことになる。その悩みの深いものを苦悩と呼ぶが、俺たち生きとし生けるものにとってこの苦悩は必然のものかも知れない。俺たちの苦悩は、つまり、俺たちに及ぶことの出来ない神さま、あなたの力に起因しているものであって、疑念へ真摯に向き合う者ほどこの苦悩の深さを探るに至ることになると言え、苦悩を深めることは、つまり、より神さまあなたに近づくことが出来ることになるのではないかと思えたりもする。

神さま、このように考えてみると、生きとし生ける俺たちはみな切なくも哀れな存在だと言えるのではないか。貧富や身分の上下など個々にその差はあっても、みな切なさと哀れを抱いて生きている同じ位相にあるもの同士である。その同じ位相の切なくも哀れな者たるゆえに愛おしさとか思いやりとか、そういうような気持ちが俺たちには互いに生まれて来る。切なくも哀れなこの俺たちにとって、この愛おしさとか思いやりといった気持ち、愛の姿はかけがえのないものではないか。俺はこの齢になってそう思うようになった。

神さま、しかし、最初に言ったとおり、どんなに言っても、この世ではみな時の過ぎ行く間にあって、一様にいつかは死を迎え、死に順じなければならない。そして、これのみが俺たちにははっきりと言える神さまあなたの示す道であると思う。つまり、俺たちにとってこの道のみが唯一はっきりしていることだと言える。この世の風景は神さまあなたの創造するところを俺たちが受け入れている風景にほかならない。理不尽に見えることも、それは俺たちの能力において感じる理不尽に過ぎないのではないか。この世には、あまりにも過酷に思えることもあるけれど、神さま、あなたからすれば、それは生きとし生けるすべてのものの上にあるもので、過酷も何もみな死に及んで得心に至る。これは、除外例のない誰もがみな行き着く同じ道であり、神さまのさ庭の公平な風景の中の一景である。俺はこの歳になってこのことをよく思うようになった。

神さま、つまり、この世の風景はあなたの風景であり、俺たちが生きるということは、あなたの風景の中に位置するということにほかならない。言わば、これはあなたのまにまにあるということであり、そのまにまにあって、あなたに信を寄せて過すことの出来る幸せとありがたさを俺はこの齢をもって思う次第である。

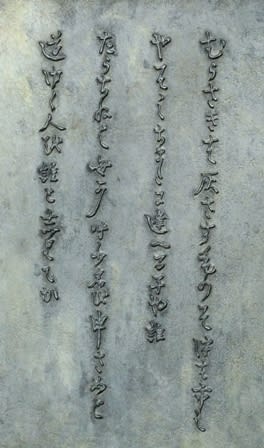

ねがはくは花のしたにて春死なむそのきさらぎの望月のころ 西 行

神さま、西行はこのように詠んだ。これは、釈迦にあこがれ、あなたに祈りを込めて詠んだものにほかならない。西行の思いは、美しい風景のもとで死にたいというもの。西行にとって、美しい風景とは自然そのものであり、桜花はまさに自然の中で最も美しいものであった。所謂、死ぬときということは生きる最後を意味する。つまり、西行はもっとも美しい自然の風景のもとで最後を生きたかった。つまり、西行はもっとも美しい風景に抱かれながら死を迎える幸せを願ったのだと思う。

西行はこの歌のとおり、陰暦二月十六日に亡くなり、願いを叶えた。神さま、あなたを諾いながら、あなたが創造した最高に美しい(少なくとも、西行はそう思っていた)桜花のもとで西行は逝った。そんな西行を思いながら、「咲くもよし、散るもまたよし」という春の日中の桜花が神さま、あなたのまにまに咲くことを、俺は今思っている。終わりに近づきつつある俺の人生に重ねて。

この手紙は、神埼真一という老爺が自分の一生をかえりみながら、信を抱いている己の神に対して読み上げた呟きの一部である。