<1353> 東京五輪エンブレムのデザイン問題について

移ろへる 日本列島 残暑かな

ベルギーのリエージュ劇場のロゴなどに似ていると指摘され訴訟問題にもなっている二〇二〇年東京五輪の公式エンブレムについて、このほど大会組織委員会によって記者会見が行なわれ、エンブレムの制作における経緯などの説明がなされた。その新聞記事によると、リエージュ劇場のロゴに似ていると指摘されるエンブレムは原案から二度の修正を行ない決めたデザインで、模倣したものではないという。

この記者会見によると、公募で選ばれたS氏の作品が原案としあり、その原案に修正を求めるに及んで、修正を行なった結果、最終的に決定したものが問題になっているエンブレムのデザインであるという。つまり、会見は、原案に修正を加えた結果、リエージュ劇場のロゴに似ていると指摘されているエンブレムが生れたもので、作品はS氏の独創にあり、リエージュ劇場のロゴを真似たものではないというわけである。

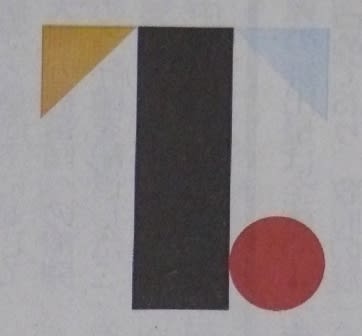

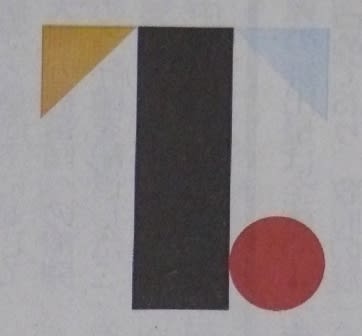

会見は、原案を示してエンブレムのデザイン意図が指摘を受けているロゴとは全く関係なく、似ているのは偶然によるもので問題にされることではないと主張している。写真を見れば、修正は一目瞭然で、似ているという世間の疑惑の目に応える会見だったように思えるが、何かすっきりしないものがうかがえ、考えさせられたのであるが、結果、すっきりしない二点の疑問が湧いて来たのであった。

その一点は最終的に修正された現在のエンブレムがその意図においてS氏の作品と評価出来るかどうかという点。これをS氏の作品とするならば、公募という方法の性質上その選定内容を、当選作品の発表時点において選評するのが当然で、それがなされていたのかどうか。していなければ、選の納得と公正は得られず、その選には疑念が生じることになる。そういう意味において、今回の公慕は極めて後味の悪い選定結果をもたらしたと言わざるを得ない。

今一つの疑問点は、不十分な原案の修正をS氏に求める際、その理由の一つとして似ているデザインが商標登録されていたからという事情が会見で明らかにされたことにある。これが事実だとすれば、最終決定したデザインにも、別のところからまた似ているという指摘がなされたのであるから、なお修正を加えるか、別のデザインにするかということがなされなければ、制作過程の論理に筋が通らないことになる。ましてや訴訟問題にまで発展していることを考えると、論理をすっきりさせて出直す方がよいということが言える。殊にS氏が関わる多くの作品に他作品を参考にしたようなパクリ疑惑が浮上している点を考慮に加えれば、それが妥当に思われる。

これは公募による新国立競技場の建築設計のすったもんだの経緯に似て、国際的感覚とズレをもってある国内の事情が反映されて生じたものと察せられる。言わば、日本の常識と国際的な感覚の違いがここには露呈していることが言える。著作権の問題などは先進国へ行けば行くほど厳しく問われ、うやむやには出来ないところがある。今回のエンブレムの問題は日本の将来に対する教訓と言え、論理がすっきりしないのであれば、やり直した方が得策であると私などは思うところである。 写真は左からS氏によるエンブレムのデザイン原案、次は修正案で、右は更に修正を加えて決定したエンブレムのデザインである。(写真は新聞記事の複写による)。