前回の「夢の華・山田修司氏著」の続きになる。「夢の華」をkif形式でCDに焼いたあと、図書館に返却。図書館の将棋コーナーを再度のぞいてみると、今度は「詰将棋手筋教室・村山隆治著」があった。思わず借りてきてしまう。詰め手筋を、17通りに分類し、それぞれの手筋の代表的短編を解説。

前回の「夢の華・山田修司氏著」の続きになる。「夢の華」をkif形式でCDに焼いたあと、図書館に返却。図書館の将棋コーナーを再度のぞいてみると、今度は「詰将棋手筋教室・村山隆治著」があった。思わず借りてきてしまう。詰め手筋を、17通りに分類し、それぞれの手筋の代表的短編を解説。17通りを列挙すると、

守備駒のある形 逃げ道のある形 打ち歩詰のある形 ジャマ駒のある形 価値を変換する形 打ち換えの形 一間龍の形 合駒の形 開き王手の形 両王手の形 限定打の形 呼び戻しの形 俗手の形 スイッチバックの形 ワンス・モアの形 ソッポの形 珍妙手の形

本書は、大正12年生まれの著者による2000年、喜寿での著作だが、著書中では、意外にも永世名人としては新人となる中原誠氏作を多く例に使っている。新永世名人も若い頃は詰将棋に熱中していたのだろうか。本人作だとしたら、センスのいい問題を作っている。人間、熱中するものは齢によって変化するということだろうか。

今回は、一冊を一気に解読したのだが、感想は、「新しい手筋」って難しいなあ、ということ。自分で以前作った作で、なかなか見慣れぬ筋だ、と自惚れていたものが、名作の類似作であることに気付いたり、逆に美しい手筋であればあるほど、すぐに答えが判ったりするわけだ。

ただ、この本では「双玉」には触れられていない。また、手筋の多くが、攻め方の手筋の紹介であって、「受け方」の手筋については、まだ新しい筋の余地はあるのかな、とか思った。「中合」「合駒選択」「不成」「玉方香先香歩(可能なら)」「逆王手(双玉)」などだ。

ところで、この本の中で登場する詰め将棋の問題には解答がついているのだが、僅かに数ヶ所で、解答の誤記がある。2三玉が2三金になっていたり、4一角が4二角になっていたりだ。そして、この本の長い兵役期間中に誰かが、その誤記部分を赤いボールペンで修正を入れているわけ。図書館で本を借りると、詰将棋に限らず、誤字を赤ボールペンで直していることが度々ある。個人的には、余計なことだと思っている。それに詰将棋についていえば、解答の僅かな誤記など、すぐにわかるわけだから余計もいいところなのだろうか。

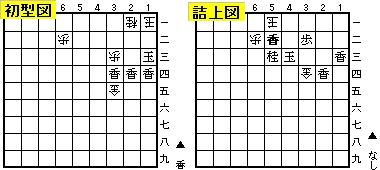

さて、11月10日出題問題の解答。

さて、11月10日出題問題の解答。▲2三玉 △1三桂 ▲同香 △2一玉 ▲3三玉 △3一玉 ▲4三玉 △3四金 ▲3二歩 △4一玉 ▲5三桂 △5一玉 ▲5二香まで13手詰。

双玉問題で、王様が動くこと自体は珍しいのだが、少し、歩かせてみた、それに元々王手だし。

王様が歩くと、自然と駒台が豊かになるのだから、「定年退職お餞別回収出張旅行」みたいなものだろうか。詰将棋の芸術性を損なうようなお気軽問題だったかもしれない。

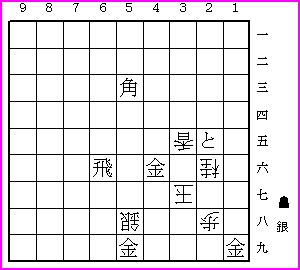

今週の問題は、手筋教室読破記念の手筋乱発問題。

今週の問題は、手筋教室読破記念の手筋乱発問題。登場する手筋を順不同に並べると、スイッチバック、邪魔駒消去、遠打もどき、逃げ道封鎖、危険地帯への誘導捨駒、平凡な駒取り。

もちろん、使う順番ではない。

なお、紛れ筋が好手で早詰になるという嫌な仕掛けがある。

解けたと思われた方は、コメント欄に、最終手と手数と酷評を記入していただけば、正誤判断。過去に類似作があっても「いかなる盗作意図」もないので、念のため・・

↓GOODなブログと思われたら、プリーズ・クリック

↓BADなブログと思われたら、プリーズ・クリック

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます